BCP(業務継続計画)の作成義務と作成単位|介護事業所・障害福祉事業所におけるBCP作成のプロセス

の作成義務と作成単位|介護事業所・障害福祉事業所におけるBCP作成のプロセス.png)

-1.jpg)

-1.jpg)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。介護事業所・障害福祉事業所を経営している皆さん、またはこれらの事業所で勤務している皆さん、BCP(業務継続計画)を正しく理解していますでしょうか?今回のコラムでは、BCP作成義務と作成単位、災害版と感染症版の共通点、災害や感染症発生時の対応について詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・介護事業所・障害福祉事業所を経営している方

・これらの事業所で勤務している方

・BCP作成義務と作成単位について理解したい方

・災害版と感染症版の共通点について理解したい方

・災害や感染症発生時の対応について理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数81名、累積顧客数は北海道から沖縄まで914社、本社を含め10の営業拠点で運営しています。コラムでは、BCP作成義務と作成単位、災害版と感染症版の共通点、災害や感染症発生時の対応について詳しく解説します。

- 1. BCP(業務継続計画)とは?

- 1.1.1. 運営基準第30条の2(業務継続計画の作成等)

- 2. 解釈通知に基づく基本的な作成方針

- 2.1.1. 感染症対策

- 2.1.2. 災害対策

- 3. 感染症版BCPの作成方針

- 3.1.1. 運営基準第30条の2(解釈通知)

- 4. 連絡先の整理

- 5. 備蓄品リスト

- 6. BCP社内体制の構築

- 7. 感染者発生時の初動対応

- 8. 業務分類と優先業務の選定

- 9. 災害版BCPと感染症版BCPの共通項目

- 10. 想定される被災状況(ハザードマップ)

- 11. 施設建物自体の安全対策

- 12. 地域との連携

- 13. 災害発生時の対応拠点

- 14. 安否確認と避難

- 15. 職員の参集基準

- 15.1.1. 参集基準の例

- 16. 研修と訓練の実施

- 17. まとめ

BCP(業務継続計画)とは?

初めにBCP(業務継続計画)の定義を解説します。

感染症拡大や大規模災害の発生に備える計画のことをBCPと呼びます。BCPとは(Business Continuity Plan)の略称です。日本語に訳すと業務継続計画となります。令和6年4月1日から全ての介護保険事業所および障害福祉事業所に、BCPの作成が義務付けられました。

介護保険の訪問介護を例に法令上の根拠を確認しましょう。なお他の介護保険事業、障害福祉事業も同内容の規定が設けられています。

運営基準第30条の2(業務継続計画の作成等)

1 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を作成し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

ご覧のとおり第1項で「感染症や非常災害」に備えてBCP(業務継続計画)の作成を義務付け、第2項で職員への周知・研修・訓練を、第3項で見直しと変更を規定しています。

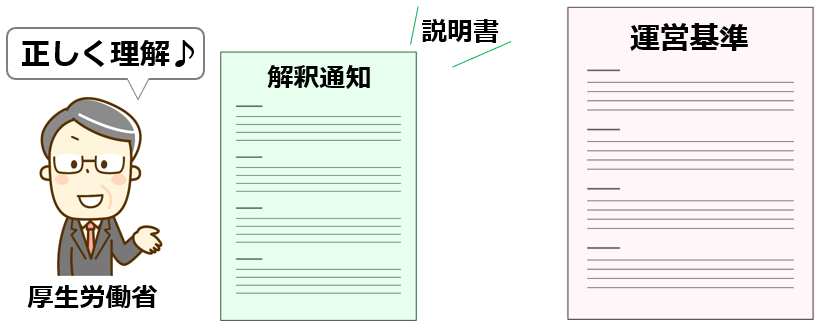

解釈通知に基づく基本的な作成方針

続いて、解釈通知に基づきBCPの基本的な作成方針を解説します。解釈通知は運営基準を正しく理解するために、厚生労働省が作成している説明書の位置づけです。解釈通知を抜粋して分かりやすくまとめましたので、順を追って見ていきましょう。

-

BCPには具体的にどのようなことを記載するのですか?

-

解釈通知では、感染症対策と災害対策について合計6項目の記載が義務付けられています。

感染症対策

①平時の備え(体制の構築と整備、感染症防止に向けた取り組みの実施、備蓄品の確保)

②初動対応(感染症が発生した時にまずどのような行動を取るか)

③感染症拡大防止体制(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有)

災害対策

①平常時の対応(建物と設備の安全対策、電気水道などのライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄など)

②緊急時の対応(どのようなときにBCPを発動させるか、またその対応体制)

③他施設・地域連携(職員の協力体制・利用者の相互受け入れ態勢)

以上の6点を地域の実情に応じて具体的に作成する必要があります。なお実際の作成にあたっては厚生労働省のガイドラインが参考になるため、改めて解説します。

-

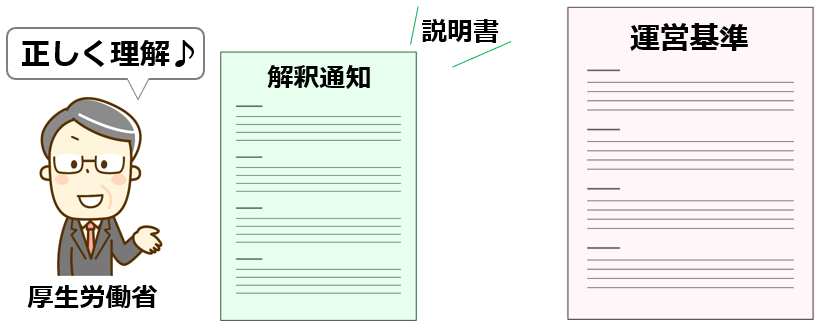

感染症版・災害版のBCPを別々に作成する必要がありますか?

-

感染症版・災害版のBCPを一体的に作成することも可能です。例えば事業所内の体制、役割などを感染症版・災害版で統一すると効率的な運用が可能です。

-

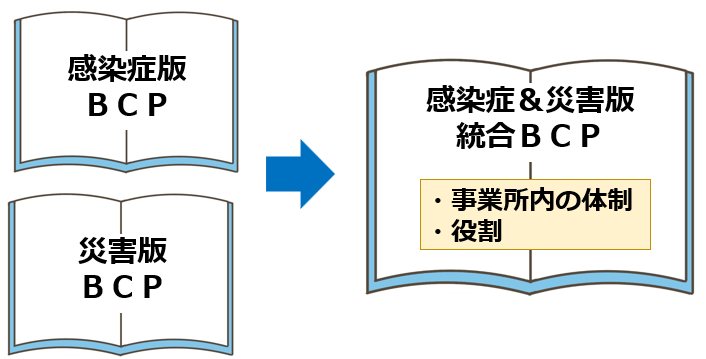

BCPは法人単位で1つだけ作成すればよいのですか?

-

BCPは法人単位ではなく「事業所」を単位として作成する必要があります。ただし、1つの事業所で複数の指定事業を一体的に運営している場合には、1つのBCPにまとめることも可能です。

-

BCP研修・訓練は誰を対象に行う必要があるのですか?

-

BCP研修・訓練は登録ヘルパー(登録訪問介護員)などのパート職員を含め、すべての従業員を対象に行う必要があります。開催頻度は年1回以上であり、実施結果を記録する必要があります。また新規採用時にもBCP研修を実施することが望ましいとされています。

-

BCP研修・訓練を自社単独で実行するのは難しいのですが。

-

小規模事業所の場合、実際にBCP研修・訓練を事業所単位で企画し、実行することが難しいこともあるでしょう。この点、解釈通知では「BCP研修・訓練は事業所ごとの実施が求められるが、他のサービス事業者との連携等により行っても良い」とあるため、例えば近隣にある他法人の事業所と合同で実施することも想定されます。

感染症版BCPの作成方針

続いて、感染症版BCPの作成方針から解説します。運営基準の解釈通知では、感染症版BCPの作成について次の記載義務が示されています。

運営基準第30条の2(解釈通知)

①平時からの備え(体制の構築と整備、感染症防止に向けた取り組みの実施、備蓄品の確保)

②初動対応(感染症が発生した時にまずどのような行動を取るか)

③感染症拡大防止体制(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有)

厚生労働省のホームページに掲載されているガイドラインと様式集を参照すれば、専門知識がない方でも感染症版BCPの作成は可能ですが、BCPをより実効性あるものにするために、以降の説明ではガイドラインのうち最も重要となる5つの項目について解説します。

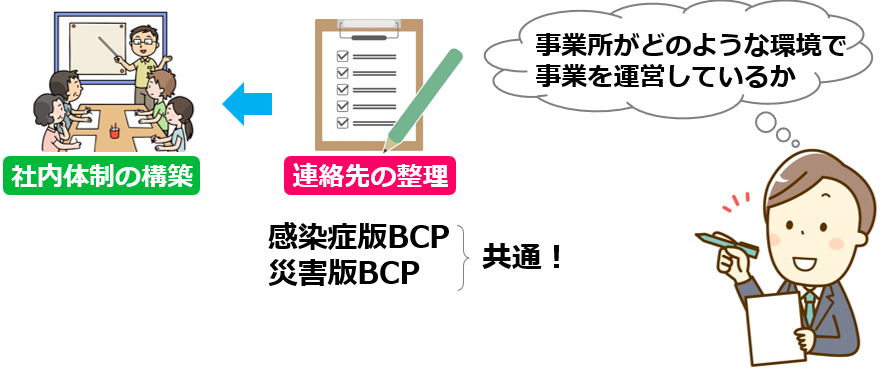

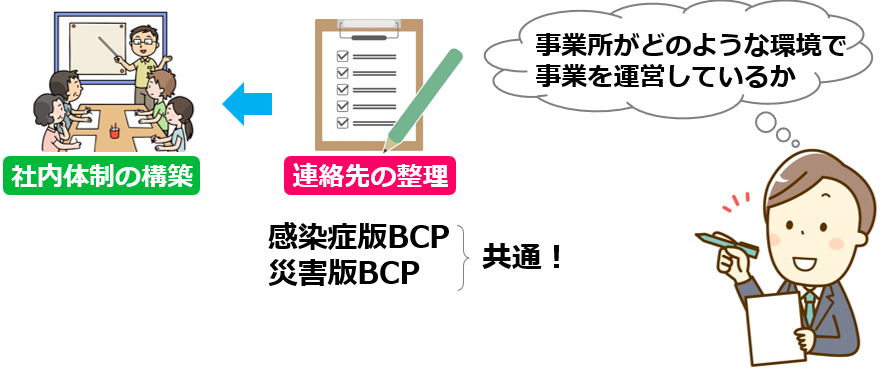

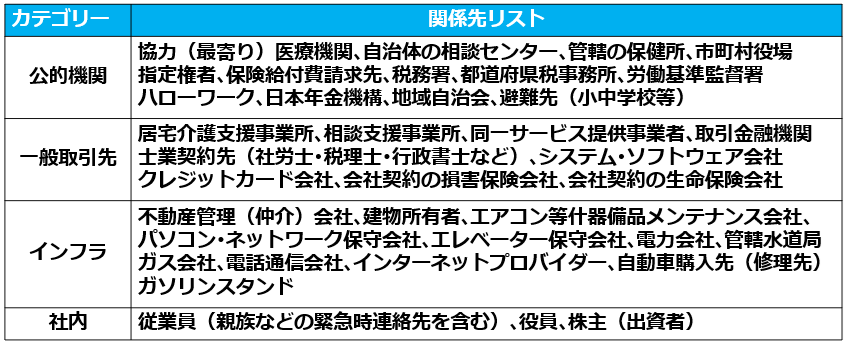

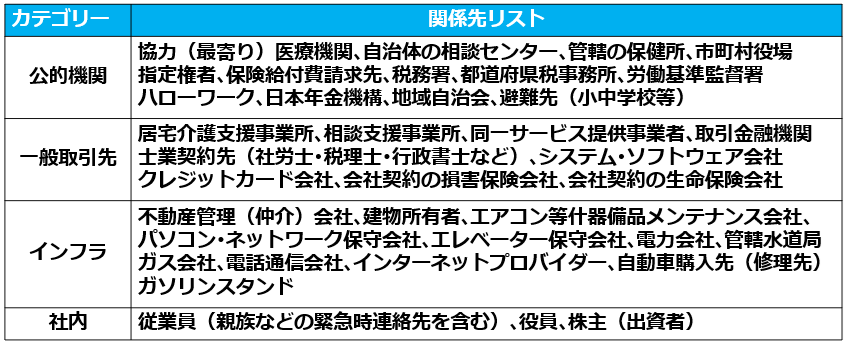

連絡先の整理

最初に着手するのが連絡先の整理です。厚生労働省のひな型や様式集では「社内体制の構築」から検討する形式になっていますが、実際のBCP作成の過程では「連絡先の整理」から始めることをご推奨します。「連絡先の整理」を行う過程で、事業所がどのような環境で事業を運営しているかが明確になり、その状況を踏まえて社内体制を検討する方が効率的だからです。

「連絡先の整理」作業は、感染症版BCP、災害版BCP共通のものとすることができるため効率的です。まずは事業所を取り巻く関係先を可能な限りリストアップしましょう。厚生労働省が示す例を参考に一部追記したものをご紹介します。

仮に感染症や災害が発生した際に、「不動産管理会社の連絡先は?」、「Aさんが知っているはずですが連絡がとれません・・・」

このような状況に陥らないよう、事業所に関係する組織・団体の連絡先を整理しておきましょう。

備蓄品リスト

次に取り組むのが備蓄品リストの作成です。備蓄品リストも感染症版BCP、災害版BCPで共通のものとすれば効率的です。

備蓄品についてはそれぞれ消費期限・使用期限を管理し、定期的に入れ替える必要があります。消費期限・使用期限が迫っている資材は、例えば職員への配布や地域での活用など、廃棄を防ぐ工夫が望ましいと言えます。

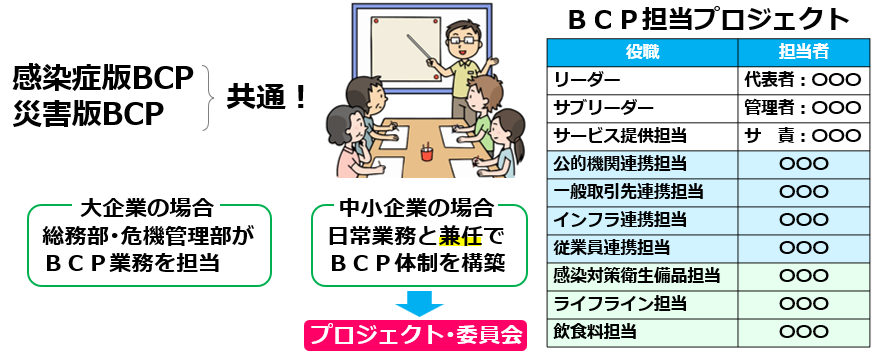

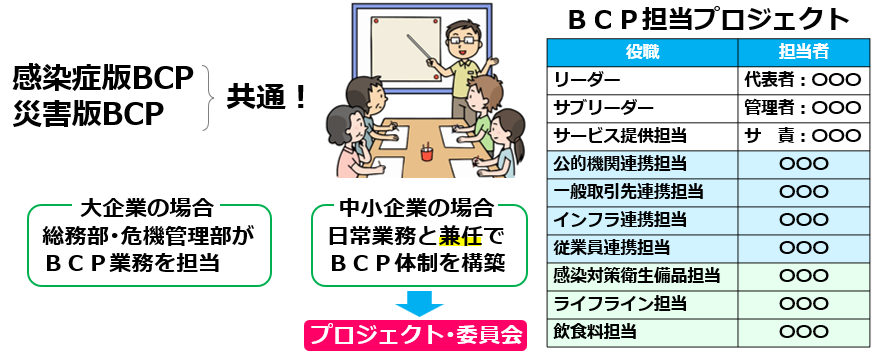

BCP社内体制の構築

ここで初めて社内体制の構築に着手します。社内体制も感染症版BCP、災害版BCP共通のものとすれば効率的です。

大企業の場合は例えば総務部や危機管理部などが『本来業務』としてBCP業務を担当することも可能です。しかし中小企業の場合はそのような専門部署を設ける余力がないため、日常業務と兼任でBCP体制を構築する必要があります。

このように日常業務の指揮命令系統とは別に特別の体制を設けることを、プロジェクトや委員会と呼ぶ場合があります。呼び方に決まりはないため、各社でその体制名称を決定しましょう。ここでは「BCP担当プロジェクト」と呼ぶことにします。

ここまで作成した連絡先整理と備蓄品リストの作成に基づき、次のようなBCP担当プロジェクト表の作成を行います。事業所の人数が少なく、BCP担当プロジェクトに参加できる人数に限りがある場合は、1人当たりの担当範囲を広げるように工夫しましょう。

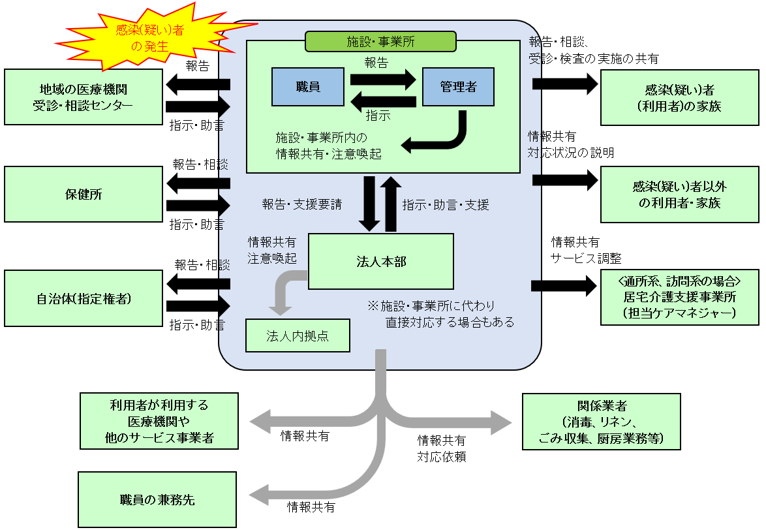

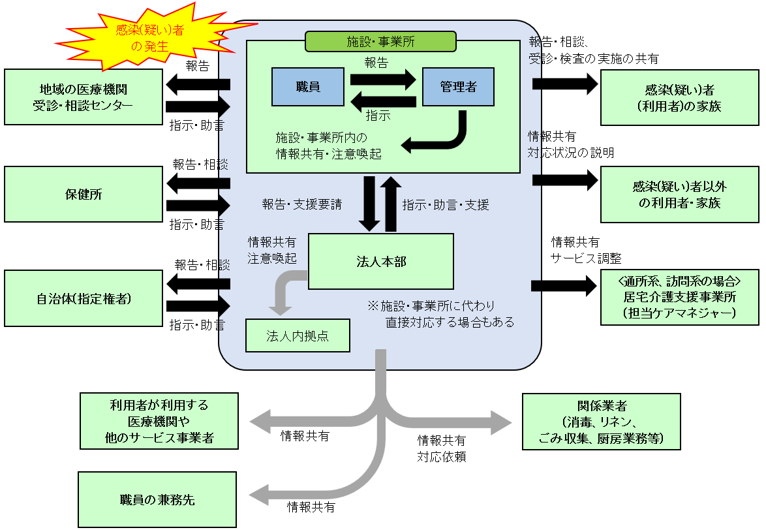

感染者発生時の初動対応

続いて、感染者または感染疑い者発生時の初動対応について検討します。初動対応については、事業所内部の報告に始まり、続いて法人本部、その後に家族や外部機関への連絡が効率的に進むよう図示しておきます。

厚生労働省が示す対応図を参考に作成すればよいでしょう。

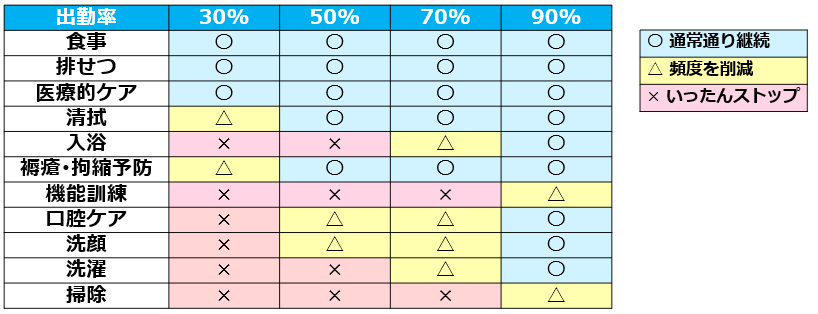

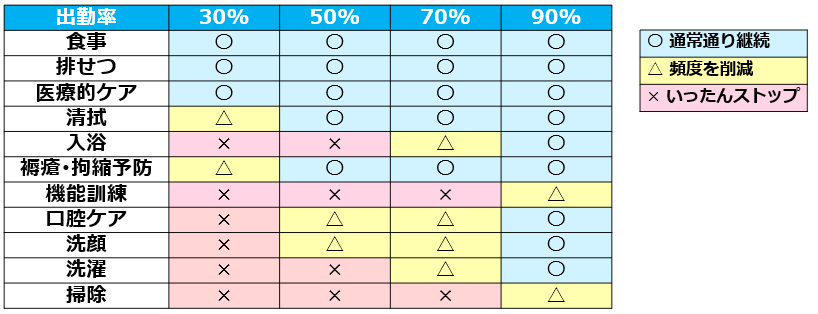

業務分類と優先業務の選定

続いて、業務分類と優先業務の選定について検討します。感染者または感染疑い者が発生しても、サービスを止めることのないよう、予め業務に優先順位を付けておくことが重要となります。

事例では職員の出勤率に応じて、「〇通常通り継続する業務」、「△頻度を削減する業務」、「×いったんストップする業務」に分類してみました。出勤率に応じて業務の順位付けを行うことから、業務分類表も感染症版BCP、災害版BCP共通のものとすることが可能です。

食事・排せつ・医療的ケアなど、利用者の生命・健康維持のために必要不可欠なサービスを継続するために、思い切って停止または頻度を削減するサービスを明確にします。

なお、通所介護や生活介護のような通所サービスの場合は、一定期間休業せざるを得ない場合があります。どのような場合に休業し、またはどのような条件が整えば再開するのかも予め検討しておく必要があります。

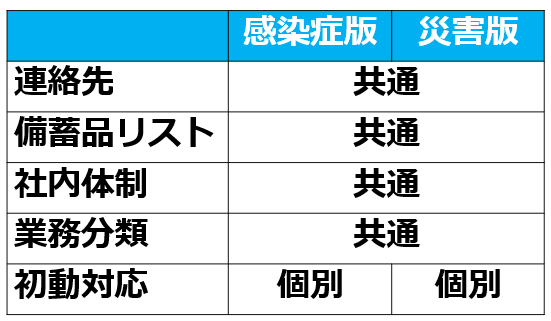

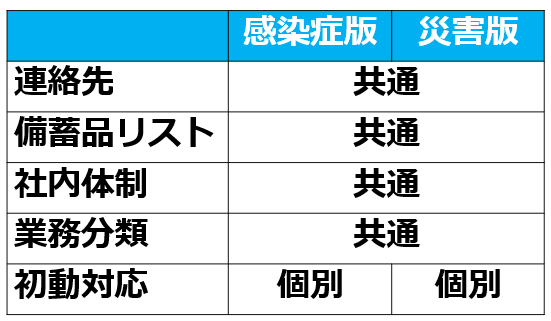

災害版BCPと感染症版BCPの共通項目

続いて、災害版BCPと感染症版BCPの共通項目について解説します。「感染症版BCPの作成方法」で取り上げた5つの重要項目、つまり「連絡先」、「備蓄品リスト」、「社内体制」、「業務分類」、「初動対応」のうち「初動対応」を除く4項目は災害版BCPと感染症版BCPで基本的な考え方は同じであるため、微調整を加えつつBCPを共通させることができます。

以下の説明では災害版BCP作成に特有の項目を中心に解説を進めていきます。

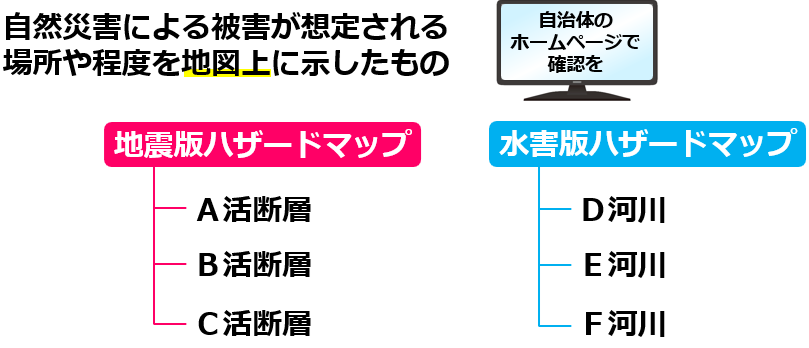

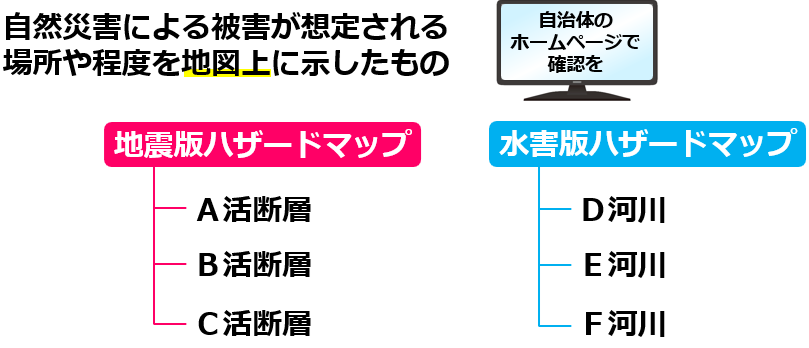

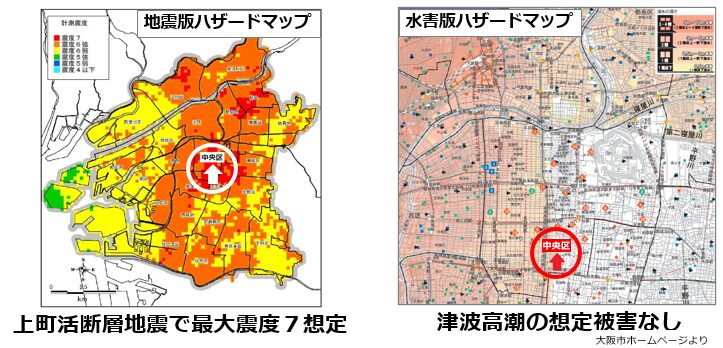

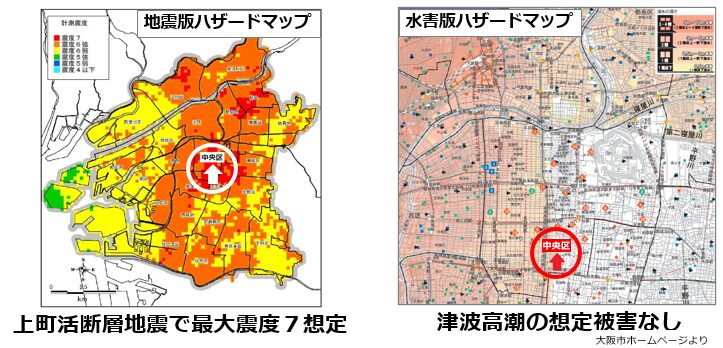

想定される被災状況(ハザードマップ)

ここでは想定される被災状況について検討します。ハザードマップとは自然災害による被害が想定される場所や程度を地図上に示したものです。まずは事業所が位置する自治体のホームページでハザードマップを確認しましょう。ハザードマップは通常、地震版と水害版がそれぞれ別に準備されています。

また原因となる活断層や河川ごとに数種類が作成されているケースもあります。これらのハザードマップを確認した上で、最も甚大な被災想定となるものをBCPに掲載しましょう。

当社の例をご紹介します。当社の本社は大阪市中央区に位置します。

ハザードマップでは上町活断層地震で最大震度7が想定されていることが分かります。また水害については、津波高潮が発生しても、本社ビルの位置までは到達しないことが分かります。

施設建物自体の安全対策

続いて、施設建物自体の安全対策について検討します。1981年(昭和56年)に建築基準法が改正され新耐震基準が適用されましたが、それ以前に建築された建物は、現行法の耐震基準を満たさない場合があります。

自社所有物件の場合、直ちに専門家による耐震診断を受けるなど対策を講じましょう。賃貸物件の場合は所有者や不動産管理会社に、耐震性能を確認するなど必要な措置を講じましょう。

また事業所内に設置する設備や什器備品の転倒・転落防止についても検討が必要です。市販されている固定金具や転倒防止器具を活用して対策を講じましょう。

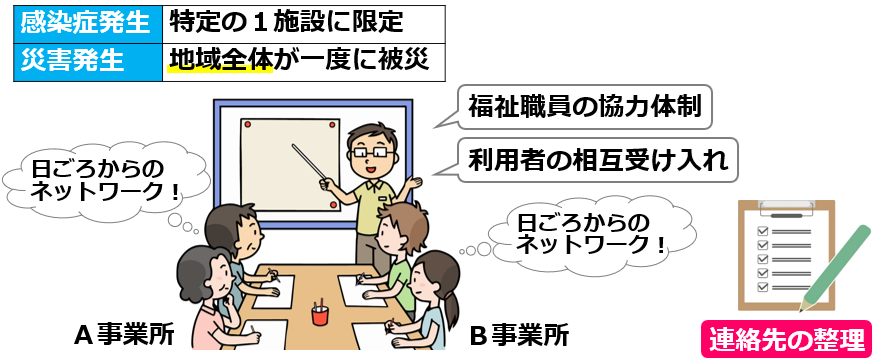

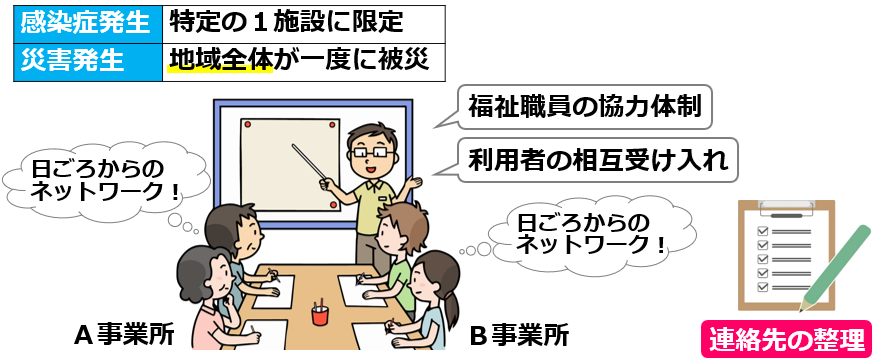

地域との連携

続いて、地域との連携について検討します。感染症発生の場合は、その対象が特定の1施設に限定される場合がありますが、災害発生の場合は、地域全体が一度に被災します。そのため災害発生に備えて、近隣の事業所との連携体制を事前に整えておくことが重要となります。

特にサービス提供の継続に向けた、近隣事業所との福祉職員の協力体制、および利用者の相互受け入れ態勢の事前確保が重要です。感染症版BCPでも検討した「連絡先の整理」の作業に付随して、相互の事業所で被災時の連携体制が取れるよう、日ごろからのネットワークを大切にしましょう。

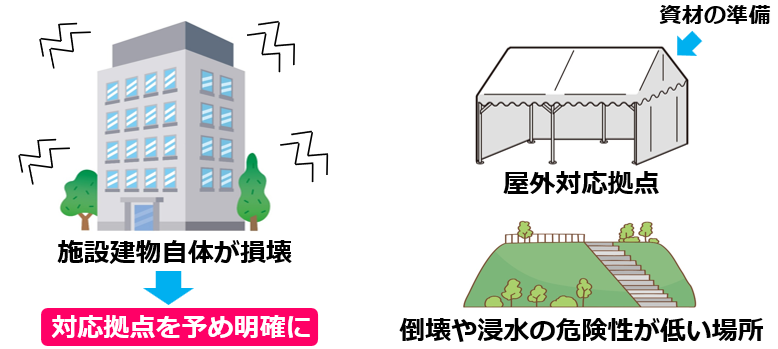

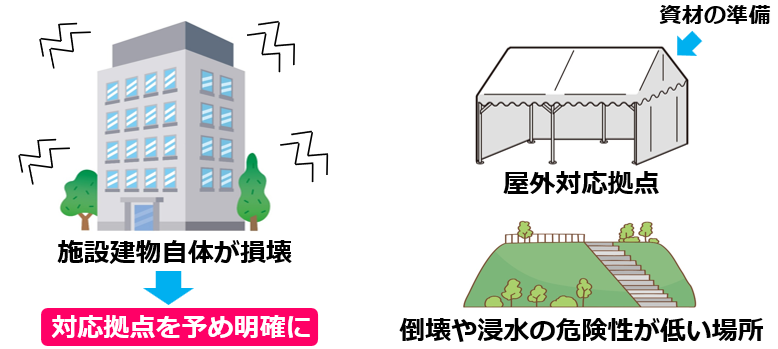

災害発生時の対応拠点

続いて、災害発生時の対応拠点について検討します。災害発生時には施設建物自体が損壊する可能性があるため、対応拠点を予め明確にしておく必要があります。

倒壊や浸水の危険性が低い場所を複数リストアップし、対応拠点の優先順位を決めておきましょう。場合によっては屋外に対応拠点を設ける必要があるため、資材の準備も検討してください。

安否確認と避難

続いて、安否確認と避難について検討します。サービス提供時間中に災害が発生した場合、まずは自身と利用者の安全確保を最優先するようBCPに記載し、水害の場合に備えて垂直避難ルートも検討しておきます。垂直避難とは、今いる建物や近隣の建物の高層階へ緊急避難することです。

また即座に職員と利用者の安否確認が取れるよう、日ごろから勤務表や利用者リストをリアルタイムで共有できる仕組み作りが必要となります。

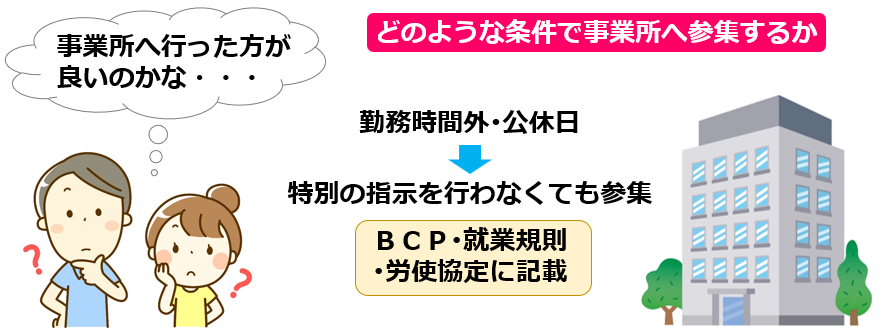

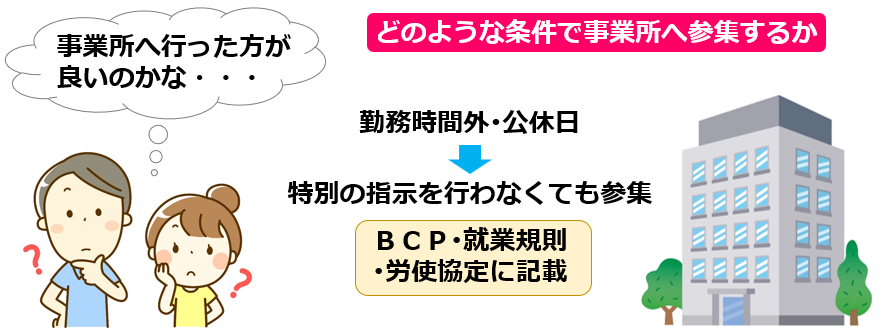

職員の参集基準

続いて、職員の参集基準について検討します。災害時には職員との通信連絡が遮断される可能性があるため、予めどのような条件で事業所へ参集するか基準を定めておきます。

災害時には職員本人の勤務時間外や公休日にも、特別の指示を行わなくても参集できるよう、BCPだけでなく就業規則や労使協定に記載しておくことが望ましいと言えます。

参集基準の例

①自身および家族の無事を確認していること

②事業所まで徒歩で無理なく移動できる距離にいること

③参集は徒歩とし、途中道路の陥没や橋梁落下の場合は無理せず引き返すこと

以上のようなルールを予めBCPに盛り込んでおきます。

研修と訓練の実施

最後にBCPに関する研修と訓練の実施について検討します。感染症と異なり、災害は一瞬かつ地域全体に被害が及ぶため、災害が発生しても慌てず冷静に行動することが重要となります。そのために欠かせないのが日ごろの研修と訓練です。

座学研修だけでなく、災害時を想定した避難訓練を行い避難場所の確認や実際の避難行動など、定期的な訓練を心掛けましょう。

まとめ

今回のコラムではBCP(業務継続計画)について解説しました。BCP作成義務と作成単位、災害版と感染症版の共通点、災害や感染症発生時の対応についてご理解いただけたかと思います。

会社設立・運営をサポート!

タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。

【この記事の執筆・監修者】

- (いのうえ ごう)

-

※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。

ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆社会保険労務士・行政書士

◆奈良県橿原市議会議員

◆介護福祉士実務者研修修了

◆タスクマン合同法務事務所 代表

〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

(電話)0120-60-60-60

06-7739-2538

|社会保険適用時処遇改善コースとの違い、助成金の支給条件、2年目の上乗せ措置-320x180.jpg)

|助成金の支給金額、支給条件、制度活用のためのスケジュール-320x180.jpg)