感染症予防・まん延防止対策|感染症の代表例とサービス形態ごとの感染症対策、感染症発生時の対応方法

-1.jpg)

-1.jpg)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。介護事業所・障害福祉事業所を経営している皆さん、またはこれらの事業所で勤務している皆さん、感染症予防、まん延防止対策を正しく理解していますでしょうか?今回のコラムでは、感染症の代表例、サービス形態ごとの感染症対策、感染症発生時の対応について詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・介護事業所・障害福祉事業所を経営している方

・これらの事業所で勤務している方

・感染症の代表例について理解したい方

・サービス形態ごとの感染症対策について理解したい方

・感染症発生時の対応について理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数81名、累積顧客数は北海道から沖縄まで914社、本社を含め10の営業拠点で運営しています。コラムでは、感染症の代表例、サービス形態ごとの感染症対策、感染症発生時の対応について詳しく解説します。

- 1. なぜ感染症発生が大きな問題となるのか

- 1.1. ①利用者の特性

- 1.2. ②対処の難しさ

- 1.3. ③集団感染

- 2. 感染症対策の基本的な考え方

- 2.1. 感染源の排除の観点

- 2.2. 感染経路の遮断の観点

- 2.3. 宿主の抵抗力の観点

- 2.3.1. 標準予防策(スタンダード・プリコーション)の例

- 2.3.2. 接触感染の具体例

- 2.3.3. 飛沫感染の具体例

- 2.3.4. 空気感染の具体例

- 3. 日常業務での実践ポイント

- 3.1. ①手指衛生

- 3.2. ②個人防護具(PPE)の活用

- 3.3. ③清掃と消毒(嘔吐物・排泄物処理、環境衛生)

- 3.4. ④器具・リネンの取扱い

- 4. サービス形態ごとの感染症対策

- 4.1. 施設系サービス

- 4.1.1. ①換気

- 4.1.2. ②浴槽管理

- 4.1.3. ③ゾーニング

- 4.2. 通所系サービス

- 4.2.1. ①送迎車

- 4.2.2. ②食堂・トイレ

- 4.2.3. ③発熱時の利用判断

- 4.3. 訪問系サービス

- 4.3.1. ①環境整備

- 4.3.2. ②持ち込み防止

- 4.3.3. ③物品管理

- 5. 事業所としての取り組み

- 5.1. ①感染症の予防・まん延防止指針の作成

- 5.2. ②感染症の予防・まん延防止委員会の設置

- 5.3. ③業務継続計画(BCP)の整備

- 6. 感染症発生時の対応

- 6.1. ①発生状況の把握と対応

- 6.2. ②感染拡大防止策

- 6.3. ③環境整備

- 6.3.1. ゾーニング

- 6.3.2. コホーティング

- 6.4. ④外部への報告

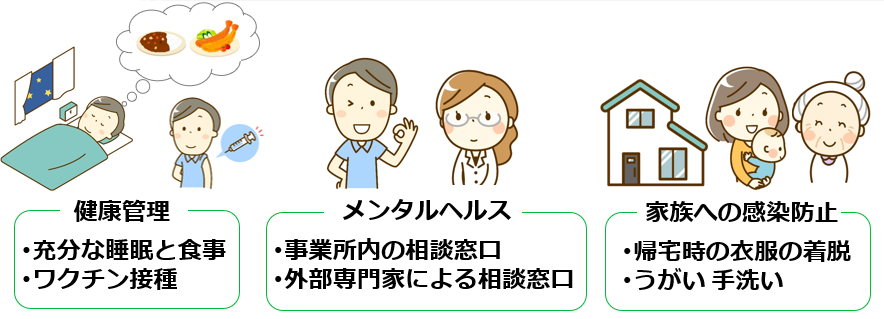

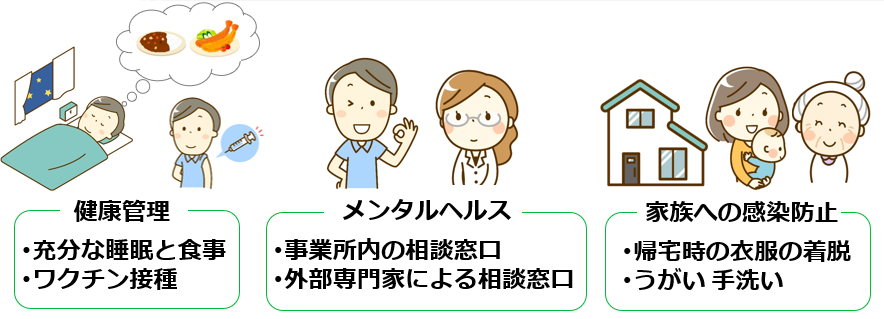

- 7. 職員を守るための施策

- 7.1. ①健康管理

- 7.2. ②メンタルヘルス

- 7.3. ③職員の家族への感染防止

- 8. まとめ

ここでの説明は、介護サービスを対象に作成していますが、内容の多くは障害福祉サービスにも共通します。したがって両サービスでご活用いただくことができます。

なぜ感染症発生が大きな問題となるのか

初めに、なぜ感染症発生が大きな問題となるのかについて、3つの背景から解説します。

①利用者の特性

介護サービスを利用される方の多くは、加齢や基礎疾患によって免疫機能が低下している場合が多く見られます。これらの方々は感染症にかかると重症化しやすく、時に命に関わることがあります。

②対処の難しさ

高齢者や障害のある方は、認知機能の低下や身体機能の制限によって、自ら感染予防行動をとることが難しいことがあります。たとえば、手洗いやマスクの着用を自分で徹底することが困難な場合や、体調不良をうまく伝えられない場合などです。

③集団感染

介護施設では、食堂や浴室、送迎車など、多くの人が同じ場所を共有する場面が日常的に存在します。また、訪問サービス利用時に、職員が利用者宅を訪問することで感染を媒介するリスクがあります。

このように、介護現場は「免疫力の低下した方々が多く集まる環境」であり、利用者自身の対処の難しさ、集団感染が発生しやすい場であるため、感染症対策が極めて重要となります。この現状をしっかりと理解することが出発点です。

感染症対策の基本的な考え方

続いて、感染症対策の基本的な考え方について解説します。

感染症の発生には、「感染源」「感染経路」「宿主」という3つの要因が重なります。したがって感染対策の基本は、この3要因を制御することにあります。厚生労働省は、これを「感染対策の3つの柱」として示しています。

感染源の排除の観点

血液、体液、嘔吐物、排泄物などに含まれる病原体を適切に処理し、感染の元を取り除くことが重要となります。

感染経路の遮断の観点

病原体が人から人へ伝わるルートを断つこと。具体的には手指衛生や環境消毒、マスクや手袋などの個人防護具の適切な使用が重要となります。

宿主の抵抗力の観点

利用者や職員自身の免疫力を維持・向上させること。具体的には十分な栄養と睡眠、予防接種による免疫獲得が重要となります。

この3つの柱をバランスよく実行することが、介護現場での感染症予防の基本となります。

標準予防策のことをスタンダード・プリコーションと呼びます。これは「感染症の有無にかかわらず、すべての人の血液・体液・分泌物・排泄物は感染の危険性がある」とみなし、日常的に取るべき基本的な対策のことを指します。

.png)

.png)

標準予防策(スタンダード・プリコーション)の例

・手袋・マスク・エプロンの着用

・ケア後の丁寧な手洗い・手指消毒

・汚染物を感染性廃棄物として適切に処理すること

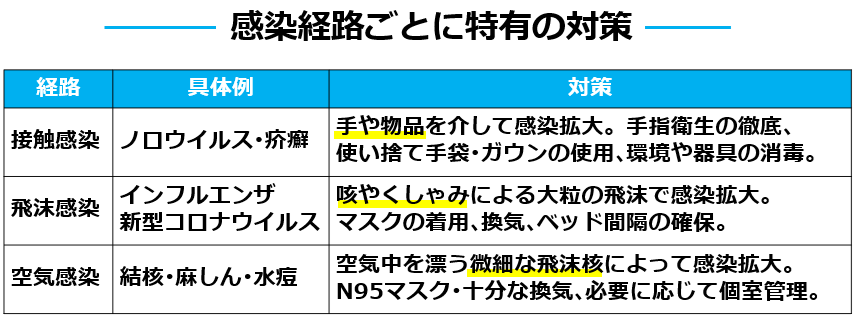

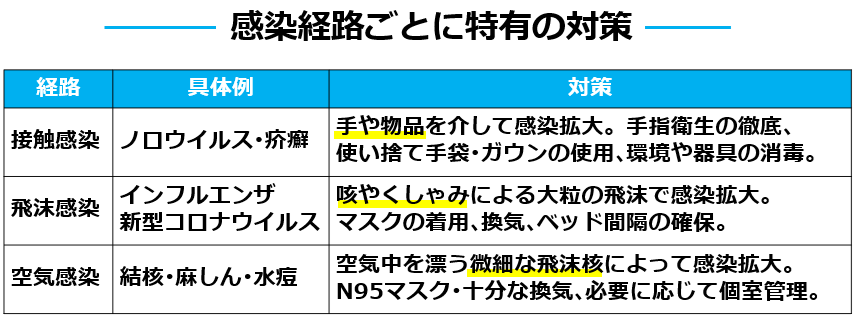

標準予防策(スタンダード・プリコーション)に加えて、感染経路ごとに特有の対策が必要となります。

接触感染の具体例

ノロウイルスや疥癬などが挙げられます。手や物品を介して感染が拡大します。手指衛生の徹底、使い捨て手袋・ガウンの使用、環境や器具の消毒が重要です。

飛沫感染の具体例

インフルエンザや新型コロナウイルスなどが挙げられます。咳やくしゃみによる大粒の飛沫で感染が拡大します。マスクの着用、換気、ベッド間隔の確保などが基本です。

空気感染の具体例

結核や麻しん、水痘などが挙げられます。空気中を漂う微細な飛沫核によって感染が拡大します。N95マスクや十分な換気、必要に応じて個室管理が求められます。

このように、感染症の特性に応じた対応をとることで、介護現場での集団感染を未然に防ぐことが可能となります。

日常業務での実践ポイント

続いて、日常業務での実践ポイントを4つの観点から解説します。

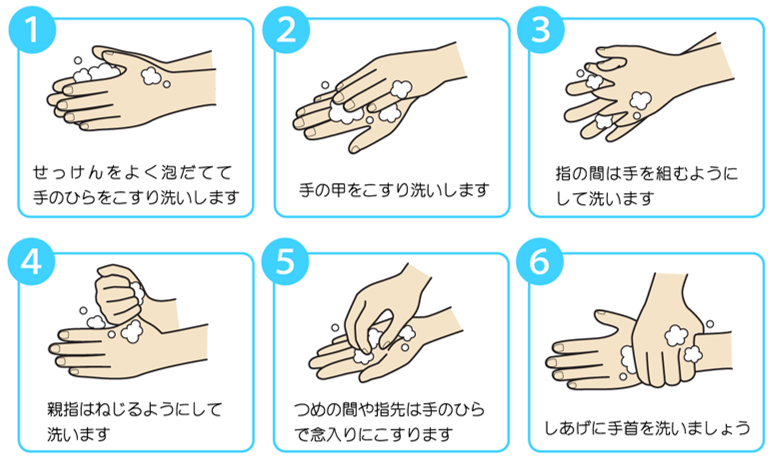

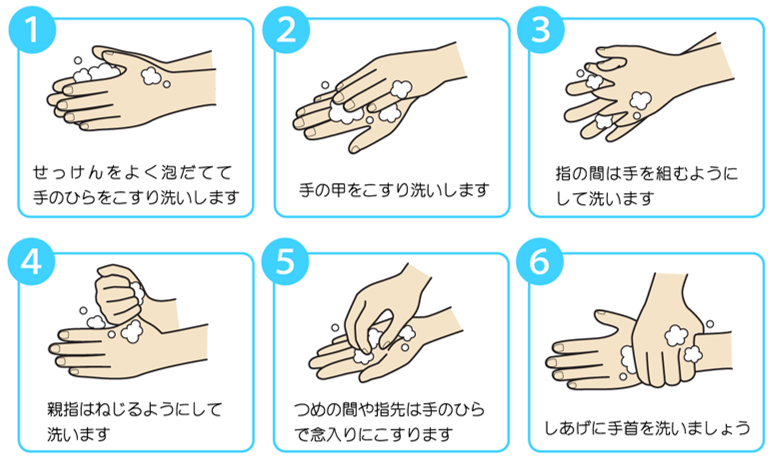

①手指衛生

感染症対策の基本であり、最も効果的な方法であると言えます。事業所に正しい手指洗浄の方法を図示し、職員に周知しましょう。

②個人防護具(PPE)の活用

PPEは、personal protective equipmentの略で感染症から利用者と職員双方を守るための重要な装備です。

.png)

.png)

マスクは飛沫感染や接触感染の拡大を防ぎます。正しく着脱し、外側に触れないよう注意します。手袋は血液、体液、嘔吐物などを扱う際は必ず着用し、使用後は速やかに廃棄します。エプロン・ガウンは嘔吐物処理や入浴介助など、衣服が汚染される可能性のある場面で使用します。

特に訪問系サービスでは、利用者宅ごとに新しいマスクや手袋を使用し、感染源の持ち込み・持ち出しを防ぐ工夫が必要です。

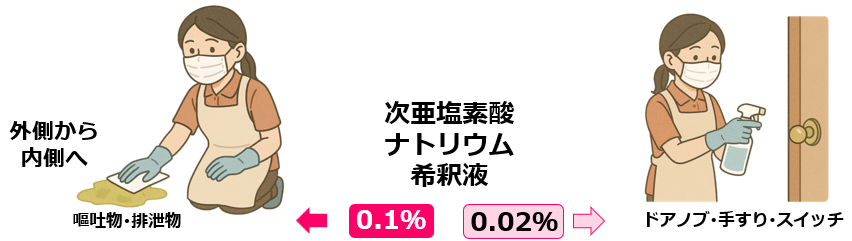

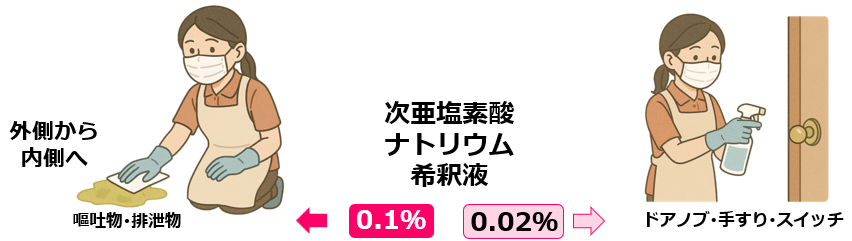

③清掃と消毒(嘔吐物・排泄物処理、環境衛生)

嘔吐物や排泄物の処理はノロウイルス等による感染性胃腸炎の二次感染に直結します。処理時は必ずマスク、手袋、エプロンを着用し、ペーパータオル等で外側から内側へ拭き取ります。

また、施設ではドアノブ・手すり・スイッチなど、手が頻繁に触れる箇所を定期的に消毒することが重要です。いずれの場合も次亜塩素酸ナトリウム希釈液を使用しますが、嘔吐物・排泄物の場合は0.1%、一般的な消毒の場合は0.02%希釈液を使用しましょう。

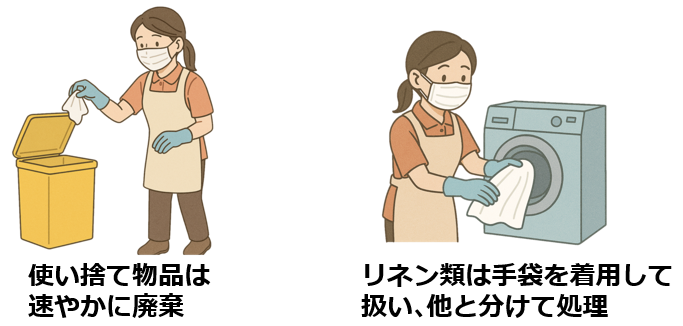

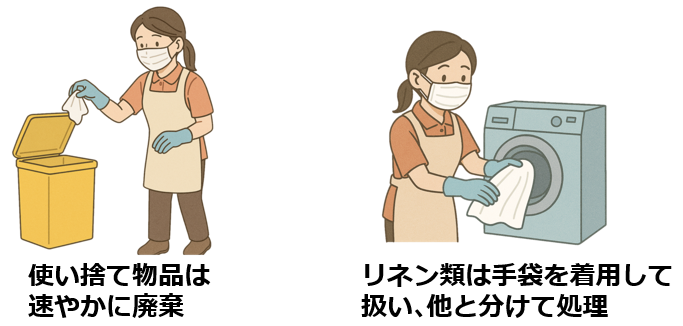

④器具・リネンの取扱い

ケアに使用する器具やリネンには、病原体が付着するリスクがあります。使い捨て物品は速やかに廃棄します。リネン類は手袋を着用して扱い、他と分けて処理しましょう。

サービス形態ごとの感染症対策

最後に、サービス形態ごとの感染症対策について解説します。

施設系サービス

多くの利用者が同じ空間で生活し、食堂や浴槽を共用します。このため、集団感染のリスクが最も高い形態といえます。

①換気

居室や食堂は定期的に換気し、飛沫やエアロゾルによる感染拡大を防ぎます。特にインフルエンザや新型コロナウイルス感染症では有効です。

②浴槽管理

レジオネラ菌は浴槽水や配管で増殖しやすいため、塩素濃度や水温の管理を徹底し、定期的な清掃を行うことが重要です。

③ゾーニング

感染が疑われる利用者が発生した場合は個室対応を原則とし、やむを得ない場合は同じ感染症の利用者を集団隔離する方法も検討します。

通所系サービス

日々利用者が入れ替わり、送迎車や共有スペースを利用することから、外部からの持ち込みリスクが高いことが特徴です。

①送迎車

ドアノブや手すりを定期的に消毒し、車内を換気します。利用者の座席間隔を工夫することも有効です。

②食堂・トイレ

共用部分は接触感染の温床となりやすいため、手洗い設備やアルコール消毒剤を設置し、清掃・消毒を徹底します。

③発熱時の利用判断

インフルエンザや新型コロナウイルスの流行期には、体温や体調を確認し、発熱や呼吸器症状がある場合は利用を控えるよう判断します。

訪問系サービス

職員が複数の利用者宅を訪問するため、職員自身が感染症を持ち込み・持ち出すリスクがあります。

①環境整備

訪問先の換気を行い、清潔な環境でケアを実施します。特にトイレやキッチン周囲は消毒を心がけます。

②持ち込み防止

利用者宅に入る前後で手指消毒を行い、必要に応じてマスクやエプロンを新しいものに交換します。衣服が汚染されやすい業務後は、帰社前に着替えることも推奨されます。

③物品管理

使い捨て資材を基本とし、再利用が必要な器具は消毒を徹底します。訪問用バッグは清潔に保ち、床に直接置かないなどの工夫が必要です。

このように、サービス形態ごとに「感染のリスクが生じやすい場面」を想定し、具体的な工夫を講じることが重要です。現場の実情に即した対応を積み重ねることで、感染症の持ち込みや拡大を最小限にとどめることができます。

事業所としての取り組み

初めに、運営基準に基づき、事業所としての取り組みについて、3つのポイントを解説します。

①感染症の予防・まん延防止指針の作成

この指針には、

・感染症が発生した際の対応手順

・標準予防策や感染経路別予防策の徹底方法

・職員研修やマニュアル作成の方針

などを盛り込みます。

②感染症の予防・まん延防止委員会の設置

この委員会は、

・感染症に関する最新情報の収集

・職員研修の企画・実施

・発生事例の検証と再発防止策の立案

などを担当します。

③業務継続計画(BCP)の整備

BCPには、

・職員が感染・濃厚接触となった場合の代替要員の確保

・サービス縮小や優先順位付けを行う際の判断基準

・医療機関・保健所・市役所等との連携体制

・感染防護資材(マスク・手袋・消毒液など)の備蓄・調達計画

などを盛り込みます。

以上3つの取組みについては別のコラムで詳しく解説していますので、併せてご視聴下さい。

感染症発生時の対応

続いて、感染症発生時の対応について4つの観点から解説します。

①発生状況の把握と対応

感染症の発生が疑われる場合、症状や対応状況を詳細に記録した上で、対応指針に沿って職種ごとの対応を行います。具体例で解説すると例えば、

介護職員:現場の状況を管理者・感染対策担当者に報告

管理者:速やかに「感染拡大の防止」のための行動へ移り、職員に必要な指示

看護職員:利用者の健康状態の確認や医師との連携を行い、感染拡大防止に関する支援

②感染拡大防止策

食事介助では、咳をする利用者の真向かいにならないよう、左右いずれかに立って介助します。

排泄介助で糞口感染のおそれがある場合は、専用のポータブルトイレを設け、使用後には消毒を行います。

入浴介助は原則、清拭で対応します。感染疑いのある利用者を入浴させる場合には、二次感染を防ぐため、入浴の順番を最後にします。

移送・送迎では、感染疑い者の移送は原則中止し、医療機関への受診等、やむを得ない場合は、二次感染を起こさないよう注意して移送します。

③環境整備

ゾーニングとコホーティングの考え方を整理しておきます。

ゾーニング

感染・非感染のエリアを明確に区切り、病原体を持ち出さない方法です。出入りを制限し『誰が見てもエリアの区別が分かる』ようにします。

コホーティング

同じ感染症または疑いある利用者を同一区域に隔離し同一職員が対応する方法です。感染者と非感染者の接触を減らし、施設内での感染拡大を防ぎます。

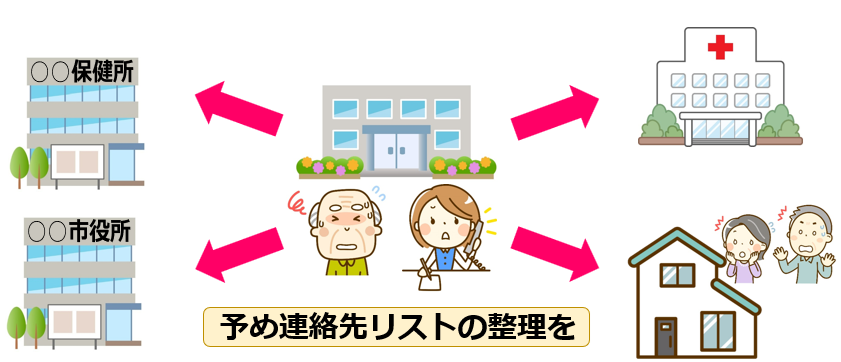

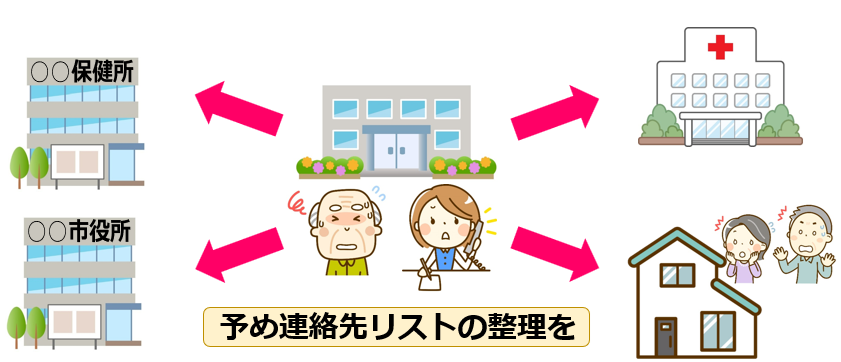

④外部への報告

保健所・市役所・医療機関・家族などへ報告するために、予め連絡先リストを整理しておきましょう。

職員を守るための施策

最後に、職員を守るための施策について3つの観点から解説します。

①健康管理

充分な睡眠と食事がとれるよう健康管理に注意するとともに、ワクチンで予防できる感染症については事業所として接種機会を確保しましょう。

②メンタルヘルス

感染症の流行期には、職員は強いストレスにさらされます。事業所内の相談窓口、外部専門家による相談窓口の活用を検討しましょう。

③職員の家族への感染防止

帰宅時の衣服の着脱、うがい・手洗いを徹底しましょう。小さなお子さんや高齢者のいる家庭では特に注意が必要です。

感染症対策を「利用者のため」「自分のため」「家族のため」と捉え、主体的な行動を心がけましょう。

まとめ

今回のコラムでは感染症予防、まん延防止対策について解説しました。感染症の代表例、サービス形態ごとの感染症対策、感染症発生時の対応についてご理解いただけたかと思います。

会社設立・運営をサポート!

タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。

【この記事の執筆・監修者】

- (いのうえ ごう)

-

※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。

ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆社会保険労務士・行政書士

◆奈良県橿原市議会議員

◆介護福祉士実務者研修修了

◆タスクマン合同法務事務所 代表

〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

(電話)0120-60-60-60

06-7739-2538

|社会保険適用時処遇改善コースとの違い、助成金の支給条件、2年目の上乗せ措置-320x180.jpg)

|助成金の支給金額、支給条件、制度活用のためのスケジュール-320x180.jpg)