苦情処理体制の構築|介護事業所・障害福祉事業所の苦情処理マニュアル整備義務|重要事項説明書・外部公開|苦情処理プロセス

-1.jpg)

-1.jpg)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。介護事業所・障害福祉事業所を経営している皆さん、またはこれらの事業所で勤務している皆さん、苦情処理体制を正しく構築していますでしょうか?今回のコラムでは、苦情処理マニュアル、重要事項説明書への記載義務、外部への公開義務について詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・介護事業所・障害福祉事業所を経営している方

・これらの事業所で勤務している方

・苦情処理マニュアルについて理解したい方

・重要事項説明書への記載義務について理解したい方

・外部への公開義務について理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数81名、累積顧客数は北海道から沖縄まで914社、本社を含め10の営業拠点で運営しています。コラムでは、苦情処理マニュアル、重要事項説明書への記載義務、外部への公開義務について詳しく解説します。

苦情処理に関する基本的な考え方

初めに、苦情処理に関する基本的な考え方を確認します。

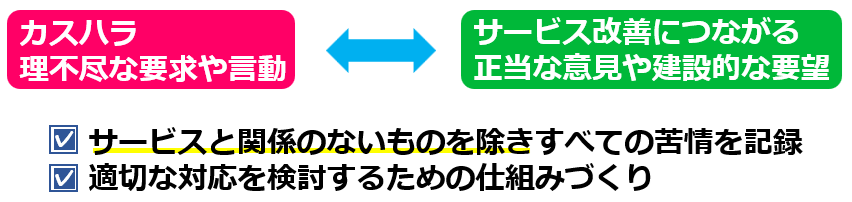

近年、カスタマーハラスメントいわゆる「カスハラ」という言葉が社会的に広く認知されるようになり、利用者等からの理不尽な要求や言動が社会問題として注目されています。

しかし一方で、カスハラを過度に意識しすぎると、サービス改善につながる正当な意見や建設的な要望まで見過ごしてしまうおそれがあります。

そこで事業所としては、サービスと関係のないものを除きすべての苦情を記録し、その内容をもとに適切な対応を検討するための仕組みづくりが不可欠となります。

このような考え方のもと、すべての介護・障害福祉サービスにおいて、「苦情処理の手順」を整備する義務が定められています。以下、「苦情処理の手順」のことを「苦情処理マニュアル」と呼ぶことにします。職員一人ひとりが苦情処理マニュアルに沿って正しく判断し、その後の改善につなげていく姿勢が求められます。

苦情処理に関する法的位置づけ

続いて、苦情処理に関する法的位置づけについて確認します。

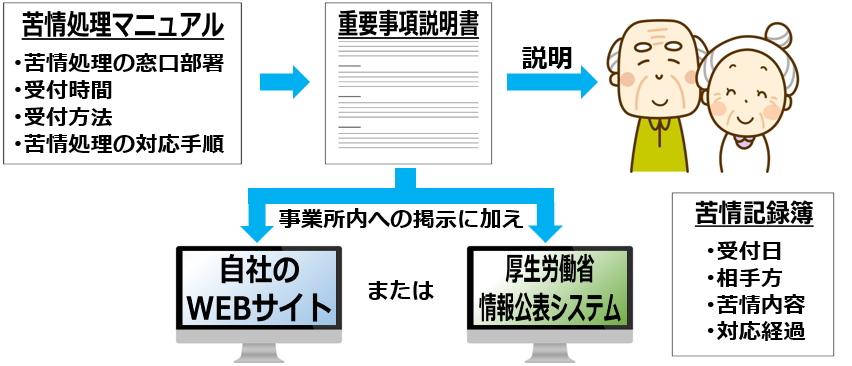

すべてのサービス種類において、「苦情処理マニュアル」の整備が義務づけられている点は、先ほど述べたとおりです。苦情処理マニュアルには以下の項目を記載します。

苦情処理マニュアルの記載事項

・苦情処理の窓口部署

・受付時間

・受付方法

・苦情処理の対応手順

苦情処理マニュアルの内容は、「重要事項説明書」に記載し、利用者に説明する義務があります。また重要事項説明書は事業所内への掲示に加え、自社のウェブサイトまたは厚生労働省が管理する「情報公表システム」にも掲載する必要があります。

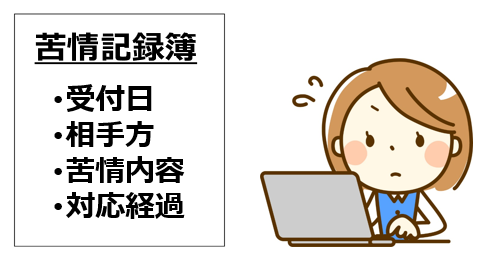

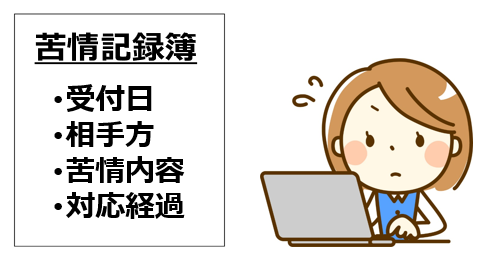

個々の苦情については、苦情記録簿に受付日・相手方・苦情内容・対応経過を記録し、適切に保存することが求められます。このように、苦情への対応状況を客観的に検証できる体制を整備することが重要となります。

苦情処理の対応手順

最後に、一般的な苦情処理の対応手順をご紹介します。

ステップ1 受付

受付方法には、電話のほか、口頭・メール・手紙などの方法が考えられます。受付可能な方法を予め検討しましょう。苦情は利用者本人だけでなく、家族や地域の関係者など、第三者から寄せられる場合があります。このような場合には、説明不足による誤解が含まれていることも多くあります。

受付段階では、軽率な反論を控え、傾聴の姿勢を保つよう心がけましょう。

ステップ2 記録

苦情を受け付けたら、受付日・相手方・苦情内容・対応経過を、苦情記録簿に記録します。正確に記録を取ることが、信頼される苦情対応の第一歩となります。

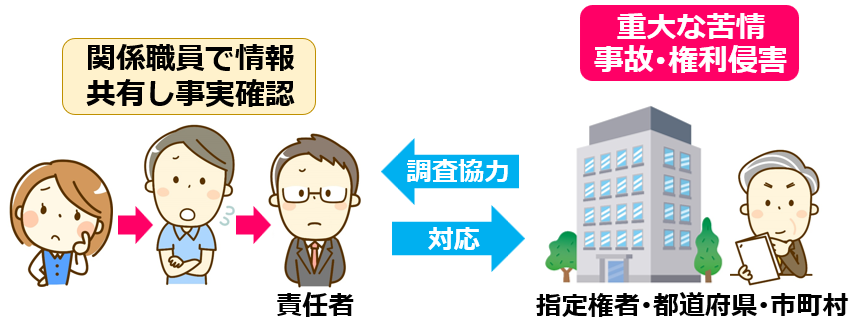

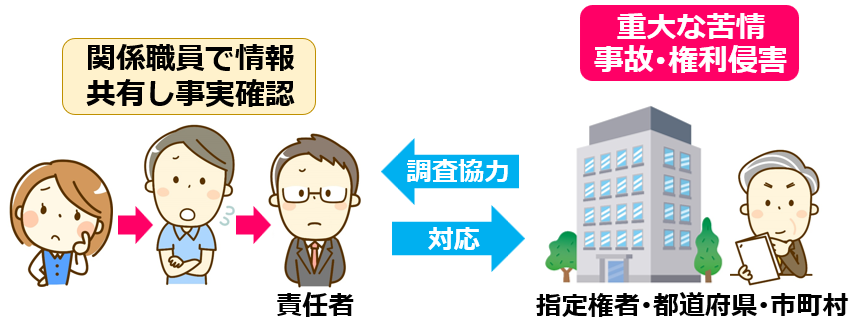

ステップ3 検討・報告

受付担当者だけで抱え込まず、関係職員で情報共有し、事実確認を行います。

このプロセスが曖昧だと、事業所としての信頼を損ねることになるため、苦情処理マニュアルで責任者や報告経路を予め明確にしておくことが重要となります。

また、重大な苦情、すなわち事故や権利侵害につながる可能性のある苦情については、指定権者や都道府県・市町村などの関係行政機関への報告を検討します。行政庁から調査協力を求められた場合には、誠実に対応する必要があります。

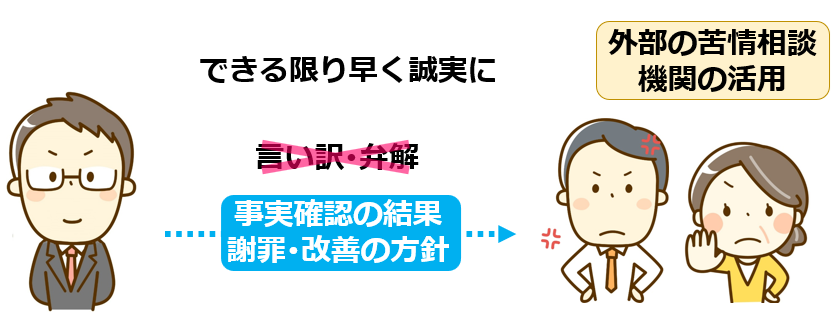

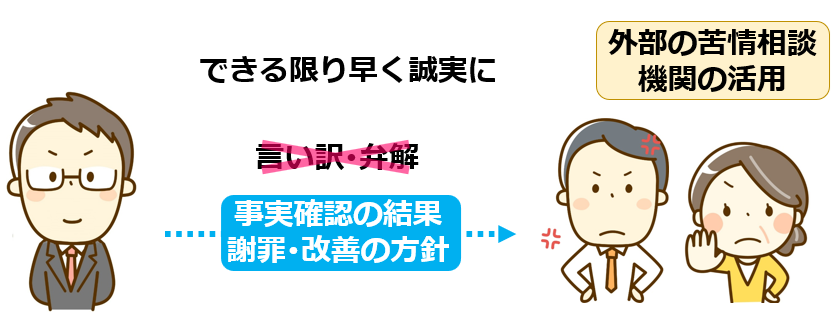

ステップ4 対応・回答

検討の結果をもとに、苦情を申し出た方に対して、できる限り早く誠実に説明することが求められます。このとき、言い訳や弁解ではなく、「事実確認の結果」と事業所側に非がある場合は「謝罪」、「改善の方針」を伝える姿勢が重要です。

相手方が納得できない場合には、外部の苦情相談機関の活用も検討します。

ステップ5 改善・再発防止

苦情は、サービスの質を高めるための貴重な気づきであると捉えることができます。寄せられた苦情の内容を分析し、共通する傾向を職員会議で共有します。また、対応の中で課題が見つかった場合は、苦情処理マニュアルの改訂や職員研修の実施につなげていきます。

こうした継続的な改善の積み重ねこそが、事業所全体の信頼につながっていくわけです。

まとめ

今回のコラムでは苦情処理体制について解説しました。苦情処理マニュアル、重要事項説明書への記載義務、外部への公開義務についてご理解いただけたかと思います。

会社設立・運営をサポート!

タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。

【この記事の執筆・監修者】

- (いのうえ ごう)

-

※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。

ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆社会保険労務士・行政書士

◆奈良県橿原市議会議員

◆介護福祉士実務者研修修了

◆タスクマン合同法務事務所 代表

〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

(電話)0120-60-60-60

06-7739-2538

|社会保険適用時処遇改善コースとの違い、助成金の支給条件、2年目の上乗せ措置-320x180.jpg)

|助成金の支給金額、支給条件、制度活用のためのスケジュール-320x180.jpg)