ハラスメント防止に関する事業主の義務|セクハラ・パワハラ・カスハラの定義と具体的事例|雇用管理上必要な措置義務

-1.jpg)

-1.jpg)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。介護事業所・障害福祉事業所を経営している皆さん、またはこれらの事業所で勤務している皆さん、ハラスメント防止に関する事業主の義務を正しく理解していますでしょうか?今回のコラムでは、セクハラ、パワハラ、カスハラの定義、雇用管理上必要な措置、具体的事例について詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・介護事業所・障害福祉事業所を経営している方

・これらの事業所で勤務している方

・セクハラ、パワハラ、カスハラの定義について理解したい方

・雇用管理上必要な措置について理解したい方

・具体的事例について理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数81名、累積顧客数は北海道から沖縄まで914社、本社を含め10の営業拠点で運営しています。コラムでは、セクハラ、パワハラ、カスハラの定義、雇用管理上必要な措置、具体的事例について詳しく解説します。

- 1. ハラスメントの法制化

- 2. セクハラの定義

- 3. マタハラ・ケアハラ・パタハラの定義

- 4. パワハラの定義

- 5. パワハラの6類型

- 5.1. ①身体的攻撃

- 5.2. ②精神的攻撃

- 5.3. ③人間関係からの切り離し

- 5.4. ④過大要求

- 5.5. ⑤過少要求

- 5.6. ⑥個の侵害

- 6. カスハラ法制化の背景

- 6.1. 「お客様は神様」という文化の存在

- 6.2. 行為主体が「組織外部者」である点

- 6.3. 労働人口構成の変化

- 7. カスハラの定義

- 8. カスハラの典型的事例

- 8.1. ①提供側に明確な落ち度がない場合

- 8.2. ②威圧的な言動

- 8.3. ③精神的攻撃

- 8.4. ④継続的・執拗な行為

- 9. ハラスメント防止対策の全体像

- 10. 雇用管理上必要な措置義務

- 10.1. ①方針の明確化と周知・啓発

- 10.1.1. ハラスメント防止に関する方針の記載内容

- 10.2. ②懲戒規定の整備と周知

- 10.3. ③相談体制の整備と機能確保

- 10.4. ④事実確認後の対応

- 11. 相談者・協力者に対する不利益取扱いの禁止

- 11.1.1. 不利益な取扱いの具体例

- 12. 他の事業主の対応措置への協力義務

- 13. 国・事業主・労働者・顧客の責務

- 13.1. ①国の責務

- 13.2. ②事業主の責務

- 13.3. ③労働者の責務

- 13.4. ④顧客の責務

- 14. まとめ

ハラスメントの法制化

初めに、ハラスメントの法制化について解説します。このコラムの作成時点で、すでに法制化が決定している内容も改正後の条文番号でご紹介する点、ご了承ください。

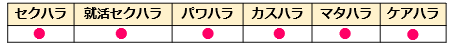

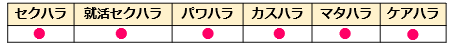

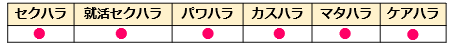

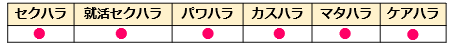

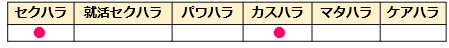

顧客からの不当な言動を指す「カスハラ」や、求職者に対するセクハラを指す「就活セクハラ」が法制化されたことにより、現代の日本社会で問題となっている主要なハラスメントが、法的に整備されたことになります。

ただし、社会の価値観や働き方の変化に伴い、今後も新しいハラスメントの概念が生まれる可能性がある点には注意が必要です。コラムでは、セクハラ・パワハラ・カスハラ・マタハラ・ケアハラの5つについて、それぞれの法令上の定義を確認していきます。

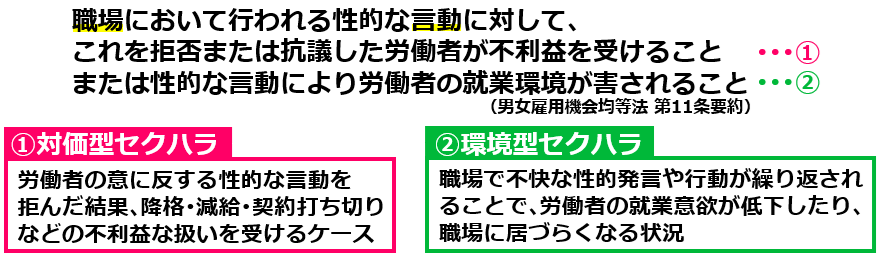

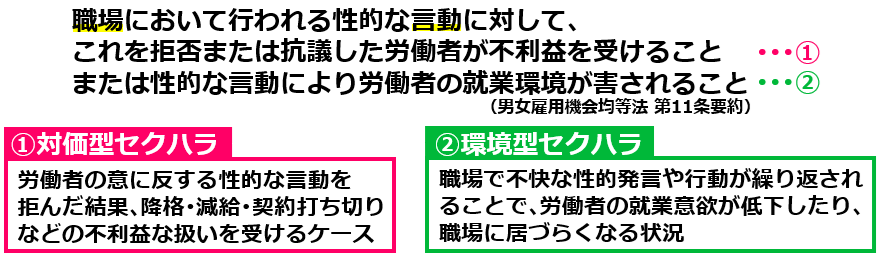

セクハラの定義

まず、セクハラの定義について解説します。法令上、セクハラとは「職場において行われる性的な言動に対して、これを拒否または抗議した労働者が不利益を受けること、または性的な言動により労働者の就業環境が害されること」と定義されています(男女雇用機会均等法第11条要約)。

このうち、前半の「これを拒否または抗議した労働者が不利益を受けること」の部分を『対価型セクハラ』と呼びます。つまり、労働者の意に反する性的な言動を拒んだ結果、降格・減給・契約打ち切りなどの不利益な扱いを受けるケースを指します。

一方、後半の「性的な言動により労働者の就業環境が害されること」の部分を『環境型セクハラ』と呼びます。つまり、職場で不快な性的発言や行動が繰り返されることで、労働者の就業意欲が低下したり、職場に居づらくなる状況を指します。

ここで言う「職場」には、取引先のオフィスや打ち合わせで利用する飲食店なども含まれ、また、「言動を行う者」には取引先・顧客・患者・学校における生徒など外部の関係者も含まれる点にも注意が必要です。

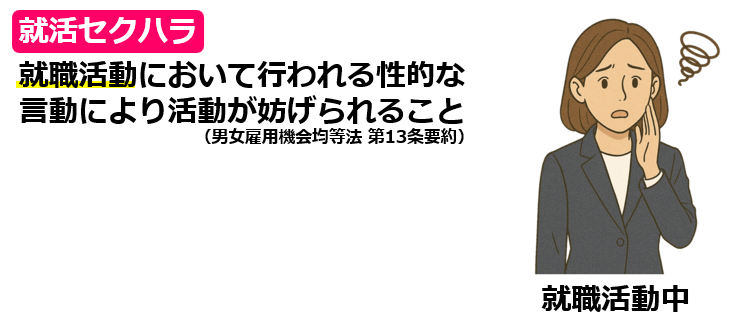

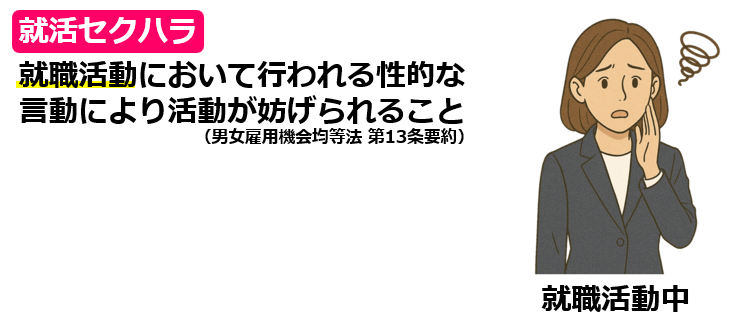

さらに、就職活動中の学生や求職者に対する「就活セクハラ」も法制化されており、「就職活動において行われる性的な言動により、活動が妨げられること」と定義されています(男女雇用機会均等法第13条要約)。

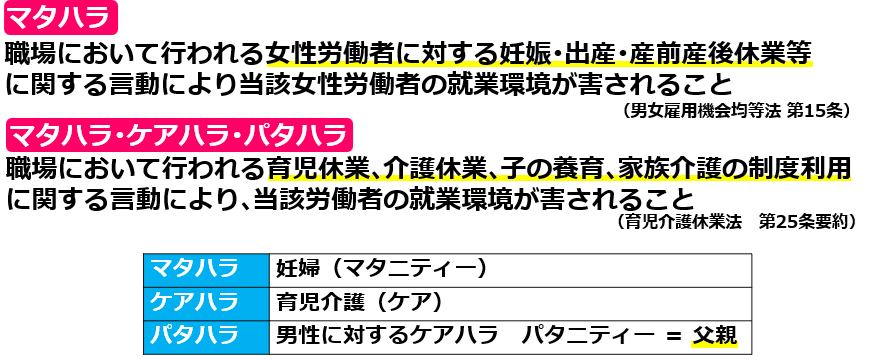

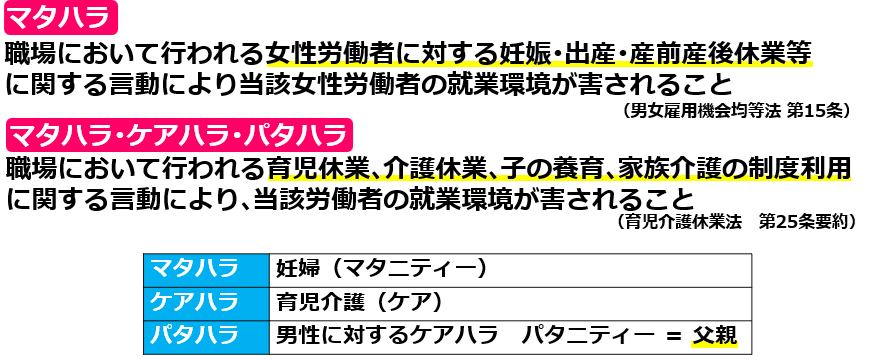

マタハラ・ケアハラ・パタハラの定義

続いて、マタハラ・ケアハラ・パタハラの定義について解説します。

法令上、マタハラは、『職場において行われる女性労働者に対する妊娠・出産・産前産後休業等に関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されること』と定義されます。(男女雇用機会均等法 第15条)妊婦を意味するマタニティーを略して、一般的にマタハラと呼ばれます。

さらに育児介護休業法ではマタハラ・ケアハラ・パタハラを包括する形で、『職場において行われる育児休業、介護休業、子の養育、家族介護の制度利用に関する言動により、当該労働者の就業環境が害されること』と定義されます。(育児介護休業法 第25条要約)

育児介護に関するハラスメントをケアハラと呼び、特に男性に対するケアハラをパタハラと呼ぶ場合があります。パタハラはパタニティーハラスメントの略です。パタニティーは父親を意味します。

パワハラの定義

続いて、パワハラの定義について解説します。法令上、パワハラとは「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」と定義されます(労働施策総合推進法第31条)。

『優越的な関係を背景とした言動であること』、『業務上必要かつ相当な範囲を超えること』、『労働者の就業環境が害されること』、以上3要件がすべて揃うことがパワハラの要件です。それぞれについて簡単に解説します。

『優越的な関係』には上司だけではなく、同僚や部下からでも、その人物が知識・経験面で優れており、協力無しでは仕事が進まない場合や、抵抗できない集団的な圧力行為も含みます。

先に『就業環境が害される』の部分を解説すると、これは平均的な労働者の感じ方を基準に判断します。この「平均的な労働者」の部分が抽象的な概念であるため判断が難しいところですが、要するに社会通念上、一般の労働者が「働く上で支障があると感じる程度の行為」が該当します。

最も線引きが難しいのが『業務上必要かつ相当な範囲』です。

上司による業務指示や教育的な指導であっても、それが業務上の必要性に基づき、社会的に相当と認められる範囲で行われている場合は、パワハラには該当しません。

そのため、パワハラの認定にあたっては、「総合的に判断する」ことが必要とされています。厚生労働省が示す6つの類型を確認していきましょう。

パワハラの6類型

続いて、パワハラの6類型について解説します。

①身体的攻撃

相手の身体を意図的に傷つける行為は、当然ながらパワハラに該当します。

②精神的攻撃

人格を否定する発言や侮辱、長時間にわたる厳しい叱責などが該当します。

ただし、ルール違反や業務上の問題行動に対し、必要な範囲で注意・指導を行う場合は該当しません。

③人間関係からの切り離し

「隔離」や「無視」など、職場内で意図的に人間関係を断つ行為が該当します。

ただし、新入社員研修や懲戒処分後の再教育など、合理的な目的に基づく一時的な別室対応等は該当しません。

④過大要求

明らかに達成不可能なノルマを課したり、過度に苦痛を伴う作業を強要することが該当します。

ただし、育成目的で高難度の業務に挑戦させる場合や、繁忙期に一時的に業務量を増やす場合は該当しません。

⑤過少要求

本来の職務能力に見合わない単純な業務しか与えないことが該当します。

ただし、本人の健康状態や能力に配慮して業務を軽減する場合は該当しません。

⑥個の侵害

業務に関係のないプライベート領域に過度に立ち入る行為が該当します。

ただし、雇用管理上必要な範囲で本人の同意を得て情報を共有する場合は、該当しません。

このように、同じような言動でも、目的・頻度・状況・相手との関係性によって判断が分かれます。パワハラの判断は一面的に決められるものではなく、行為の背景と影響を総合的に捉えることが重要です。

カスハラ法制化の背景

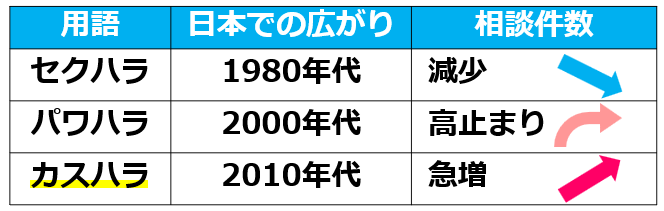

続いて、カスハラの法制化の背景について解説します。日本社会において「セクハラ」という言葉が広く知られるようになったのは1980年代、「パワハラ」は2000年代、「カスハラ」は2010年代に入ってからです。

厚生労働省の調査によると、セクハラの相談件数は減少傾向にある一方、パワハラは高止まり傾向、そしてカスハラの相談件数は近年急増しています。カスハラの法制化がセクハラ・パワハラに比べて遅れたことが、こうした傾向の一因と考えられます。法制化が遅れたことにも、いくつかの社会的・制度的な背景があるため確認しておきます。

「お客様は神様」という文化の存在

日本では長らく「顧客第一主義」や「おもてなし文化」が美徳とされてきました。そのため、顧客からの理不尽な要求や暴言であっても、「サービス提供者側の努力不足」と見なされがちで、被害を訴えにくい風潮がありました。

しかし、SNSの普及や報道で被害実態が認識され、社会的共感が広がったことが、法制化の大きな後押しとなりました。

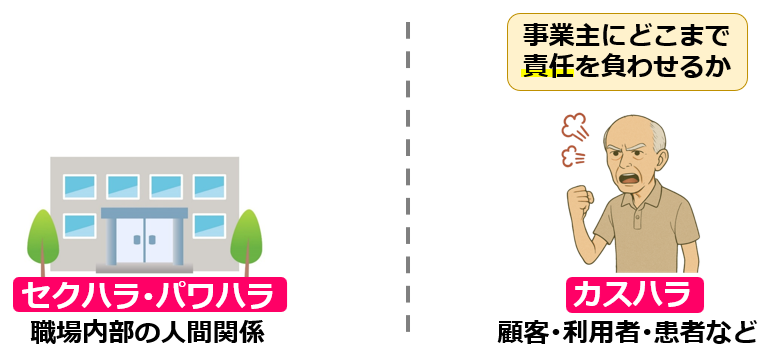

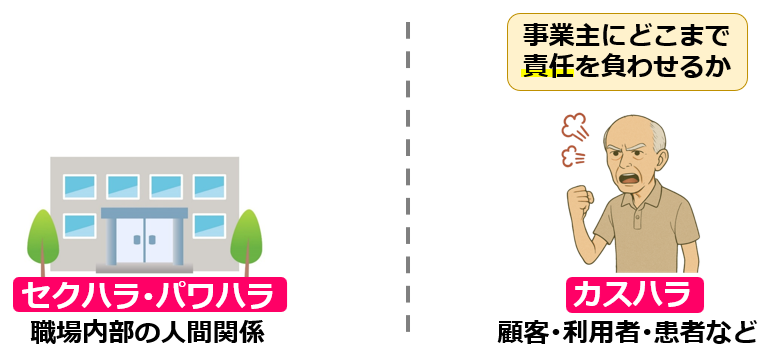

行為主体が「組織外部者」である点

セクハラやパワハラが原則として職場内部の人間関係で起こるのに対し、カスハラは顧客・利用者・患者など事業主の管理下にない外部者による行為です。

このため、事業主にどこまで責任を負わせるかという法的整理が難しく、制度設計に時間を要したと考えられます。

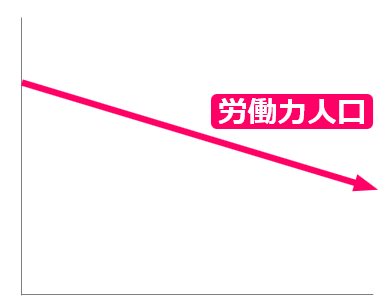

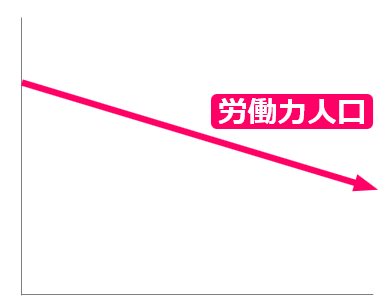

労働人口構成の変化

労働力人口の減少により、あらゆる業種で人手不足が深刻化しています。

特に小売・外食・介護など対人サービス業では、「カスハラ離職」が相次ぎ、産業政策・雇用政策の観点からも、早急な法的対応が求められるようになりました。

以上のような社会的経緯を経て、ようやくカスハラに対する事業主の防止措置義務が法制化されました。

カスハラの定義

続いて、カスハラの定義について解説します。法令上、カスハラとは「職場において行われる顧客等の言動であって、業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されること」と定義されます。(労働施策総合推進法第33条要約)

この定義で特に重要なのは、「社会通念上許容される範囲を超えるかどうか」という点です。

当然ながら、顧客からのクレームには、商品やサービスの改善を目的とした正当な意見や要望も多く含まれるため、すべてのクレームをカスハラとみなすことはできません。

また、業種や企業ごとに顧客対応の方針や文化が異なるため、一律の線引きが難しいという事情もあります。そこで、法令上では「社会通念上許容される範囲」という抽象的な表現を用い、個別具体的な状況に応じて判断することとされています。

カスハラの典型的事例

続いて、カスハラの典型的事例を4点挙げていきます。

①提供側に明確な落ち度がない場合

商品やサービスに欠陥がなく、社内規定や一般的な社会通念に照らしても問題がないにもかかわらず、顧客が過剰な要求を行うケースが該当します。

②威圧的な言動

大声で怒鳴る、乱暴な言葉で威嚇するなどの行為が該当します。

③精神的攻撃

人格や人権を否定する発言、侮辱・誹謗中傷・脅迫行為などが該当します。

たとえば「土下座しろ」「名前を晒す」などと発言する行為も含まれます。

④継続的・執拗な行為

通常業務に支障が出るほど、長時間にわたってクレームを繰り返したり、店舗・事業所に居座る、従業員を拘束するなどの行為が該当します。

この他、企業側の落ち度と比較して、それをはるかに超える金銭補償・商品交換・サービスのやり直し・謝罪要求などを求める行為も、カスハラに該当する場合があると考えられます。

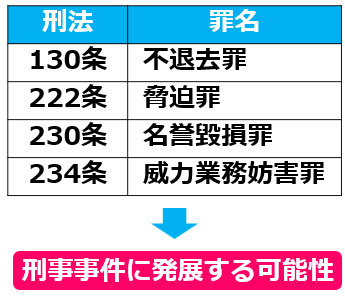

ここで紹介した行為の中には、刑法に抵触するものも含まれます。具体的には、刑法第130条不退去罪、第222条脅迫罪、第230条名誉毀損罪、第234条威力業務妨害罪、などです。

カスハラが、刑事事件に発展する可能性がある点にも理解が必要です。

ハラスメント防止対策の全体像

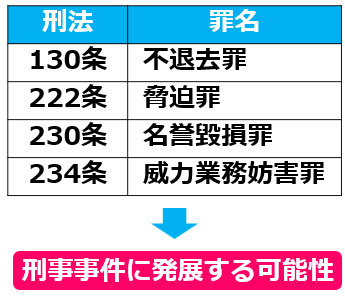

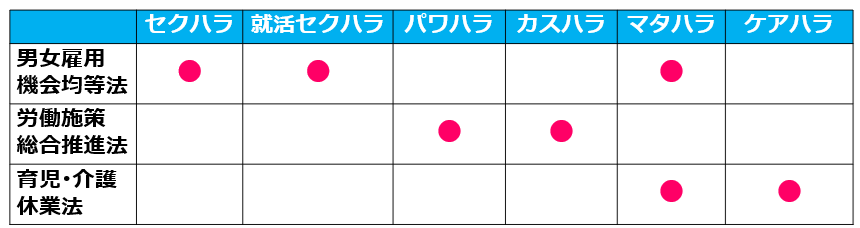

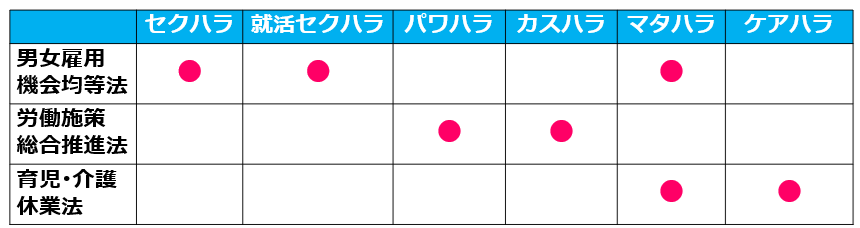

続いて、事業主に求められるハラスメント防止対策の全体像について解説します。セクハラ・就活セクハラ・パワハラ・カスハラ・マタハラ・ケアハラは、それぞれ異なる法律に基づいて規定されています。

具体的には、男女雇用機会均等法でセクハラ、就活セクハラ、マタハラを、労働施策総合推進法でパワハラ、カスハラを、育児・介護休業法でマタハラ、ケアハラを規定し、それぞれの防止措置や事業主の義務を定めています。

一方で、国・事業主・労働者それぞれの責務には共通部分が多くあります。以下、これらの制度を横断的に整理しながら、「誰が」「何を」「どのように」防止する責務を負うのかを確認していきます。

雇用管理上必要な措置義務

続いて、事業主に求められる「雇用管理上必要な措置義務」について解説します。全てのハラスメントに共通して、事業主は雇用管理上の義務を負います。

4点に集約して解説します。

①方針の明確化と周知・啓発

具体的には、『ハラスメント防止に関する方針』を明確に定め、社内掲示、就業規則への記載、ホームページへの掲載等によって、全従業員に周知する必要があります。

ハラスメント防止に関する方針の記載内容

・ハラスメントに関する事業主の考え方

・相談者や協力者に対する不利益取扱いの禁止

・プライバシー保護への配慮

事案が発生した際には、繰り返し全体周知することが求められます。

②懲戒規定の整備と周知

具体的には、ハラスメント行為を行った者への懲戒処分規程を就業規則等に明記し、全従業員に周知しておく必要があります。ただし、行為者が組織外の者の場合は、当然ながら懲戒処分の対象外です。

③相談体制の整備と機能確保

ハラスメントに関する相談窓口を明確に定め、迅速かつ正確に事実関係を把握できる体制を整備する必要があります。

具体的には、

・相談受付から対応までの手順を文書化すること

・必要な場合に外部専門機関と連携できる体制を整えること

・窓口担当者に対して定期的に研修を実施すること

等が考えられます。なお、ハラスメントの種類ごとに窓口を分ける必要はなく、原則として一元化が望ましいとされていますが、必要に応じて外部の専門機関に相談窓口を併設したり、完全委託することも考えられます。

④事実確認後の対応

行為者に対してハラスメントを中止させることはもとより、

・被害者と行為者を物理的に遠ざける配置転換や担当替え

・被害者の不利益を回復する措置

・行為者への懲戒処分および被害者への謝罪

・必要に応じて医療機関受診やメンタルケアの支援

等が考えられます。ただし、行為者が組織外の場合は、当然ながら懲戒処分等は適用できません。その際は、取引先等に対する抗議・協議や、顧客対応ルールの見直し等が必要です。

これらの措置を単なる形式にとどめず、実際に機能する体制として運用することが、ハラスメント防止の鍵となります。

相談者・協力者に対する不利益取扱いの禁止

続いて、相談者および協力者に対する不利益取扱いの禁止について解説します。全てのハラスメントに共通して、事業主は、労働者がハラスメントに関する相談を行ったことや、調査や対応に協力し事実を述べたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされています。

不利益な取扱いの具体例

・解雇または退職勧奨

・減給、降格、人事評価の引き下げ

・正社員から非正規社員への転換

・不当な配置転換や自宅待機命令

・契約社員に対する契約更新の拒否

・派遣労働者に対する派遣拒否や派遣先からの排除

形式的な人事評価を装い不利益を与える行為も違法と判断される場合があります。また、不利益取扱いの禁止は、相談者本人だけでなく、同席者・協力者にも適用されます。

他の事業主の対応措置への協力義務

続いて、他の事業主の対応措置への協力義務について解説します。

自社の労働者が他社の労働者に対してセクハラ、カスハラ行為を行った場合、他社からの要請に応じて、事実確認や防止措置について、協力する義務が定められています。この協力義務は、セクハラ・カスハラが組織の垣根を越えて発生する可能性があることを踏まえたものです。

国・事業主・労働者・顧客の責務

最後に国・事業主・労働者・顧客の責務について解説します。

①国の責務

国には、ハラスメント防止のための広報活動、啓発活動を通じて、ハラスメントをなくすための環境整備を行う義務が定められています。

②事業主の責務

事業主には、労働者に対してハラスメント防止のための研修を実施し、国の取り組みに協力する義務が定められています。また代表者や法人役員自身も、ハラスメントに関する理解を深め、自らの言動に注意する義務も負っています。

③労働者の責務

労働者にもハラスメント防止に関する理解を深め、自らの言動に注意する義務が定められています。また、事業主が行う雇用管理上必要な措置に協力する義務も負っています。

④顧客の責務

カスハラについては、顧客にも一定の責務が明記されています。顧客には、カスハラ防止に関する理解を深め、言動に注意する義務が定められています。

このように、ハラスメント防止は事業主だけの義務ではなく、国・事業主・労働者・顧客の4者がそれぞれの立場で責務を果たすことにより成り立つものです。

組織や立場を超えて相互に連携し、安心して働ける環境を社会全体で築いていくことが求められています。

まとめ

今回のコラムではハラスメント防止に関する事業主の義務について解説しました。セクハラ、パワハラ、カスハラ、雇用管理上必要な措置、具体的事例についてご理解いただけたかと思います。

会社設立・運営をサポート!

タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。

【この記事の執筆・監修者】

- (いのうえ ごう)

-

※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。

ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆社会保険労務士・行政書士

◆奈良県橿原市議会議員

◆介護福祉士実務者研修修了

◆タスクマン合同法務事務所 代表

〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

(電話)0120-60-60-60

06-7739-2538

|社会保険適用時処遇改善コースとの違い、助成金の支給条件、2年目の上乗せ措置-320x180.jpg)

|助成金の支給金額、支給条件、制度活用のためのスケジュール-320x180.jpg)