【令和6年度法改正対応】認知症専門ケア加算|訪問介護の開業講座㉓認知症介護に関する専門研修を受けた職員を配置して加算算定

-1.jpg)

-1.jpg)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。訪問介護事業の開業予定者、または制度理解に不安のある経営者向けに「令和6年度法改正対応、訪問介護の開業講座」をお届けします。第23回のテーマは「認知症専門ケア加算」です。加算区分(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件、受講すべき研修、配置すべき研修修了者数について詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・認知症専門ケア加算の算定要件を理解したい方

・認知症専門ケア加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いを理解したい方

・受講すべき研修、配置すべき研修修了者の数を理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数80名、累積顧客数は北海道から沖縄まで859社、本社を含め9つの営業拠点で運営しています。コラムでは認知症専門ケア加算区分(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件、受講すべき研修、配置すべき研修修了者数について詳しく解説します。

同じ内容を動画でも解説しています。

認知症専門ケア加算とは

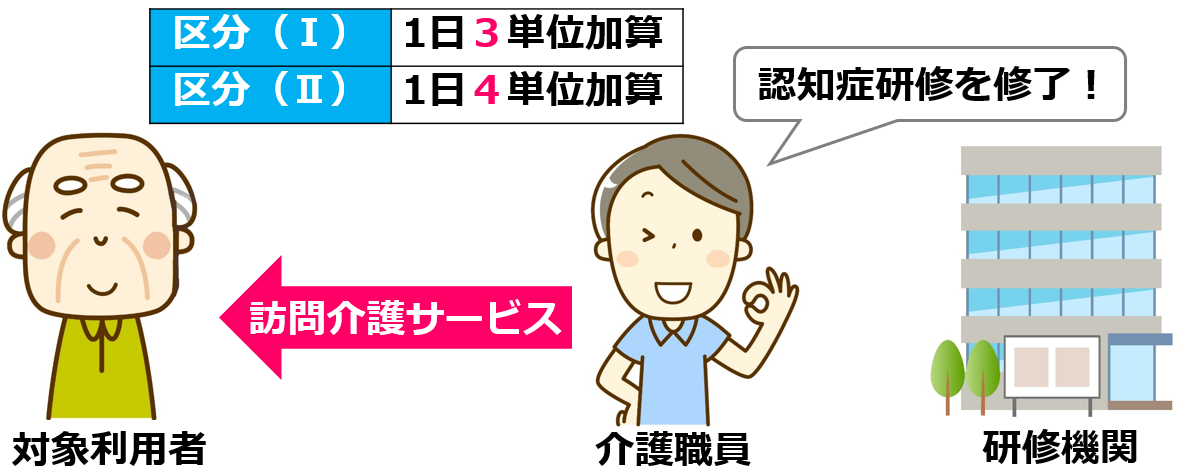

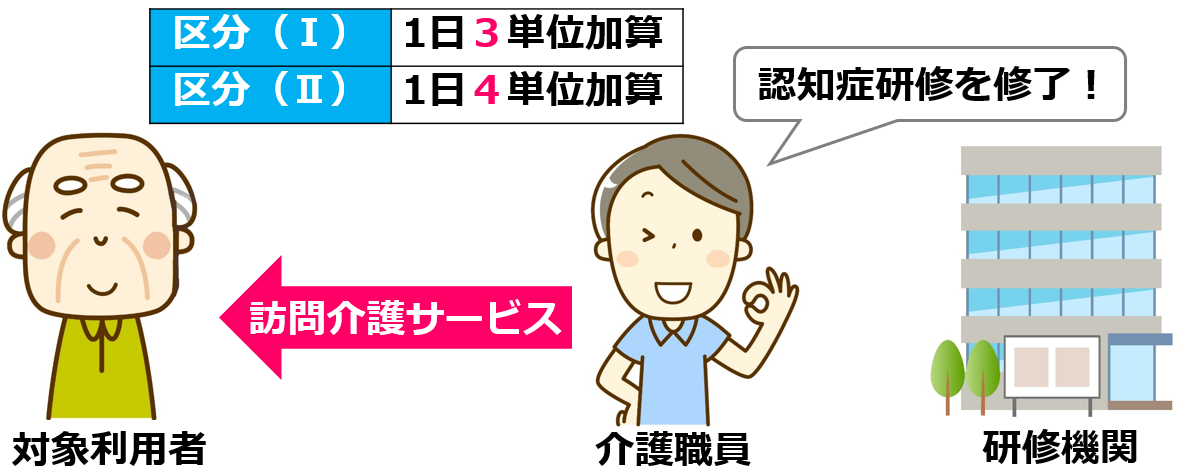

はじめに、訪問介護における「認知症専門ケア加算」の概要について解説します。認知症専門ケア加算とは、事業所内において所定の認知症研修を修了した介護職員を配置し、対象利用者に訪問介護サービスを提供した場合に算定できる報酬加算制度です。

受講が求められる研修の種類や、対象利用者の割合に応じて、1日3単位加算の区分(Ⅰ)と4単位加算の区分(Ⅱ)に分かれます。以下、具体的な算定要件を確認していきます。

加算区分(Ⅰ)・(Ⅱ)に共通する算定要件

ここでは、区分(Ⅰ)と(Ⅱ)に共通する2つの算定要件を解説します。

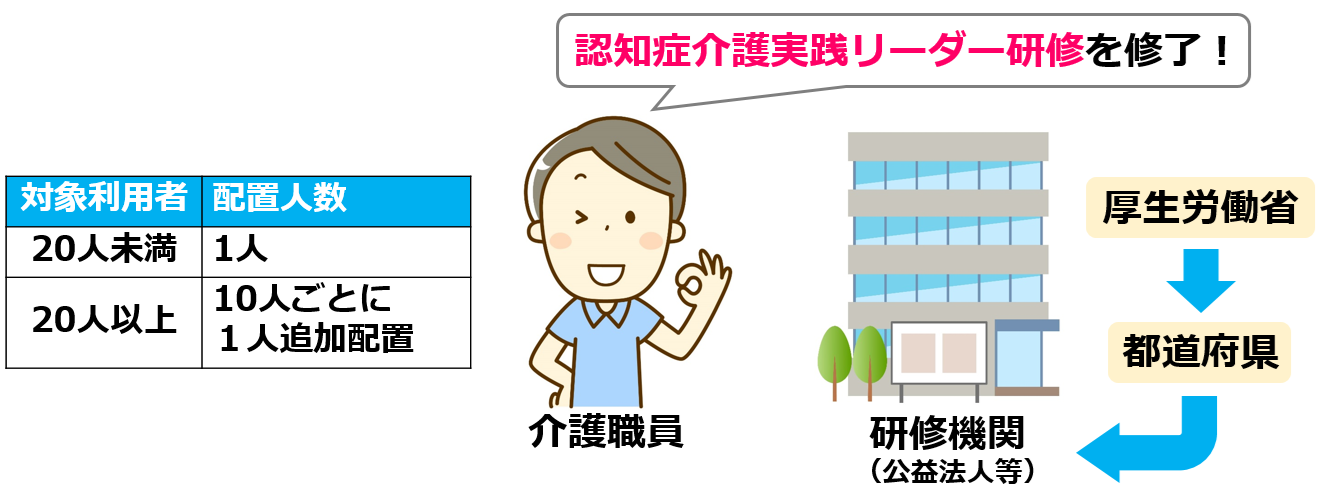

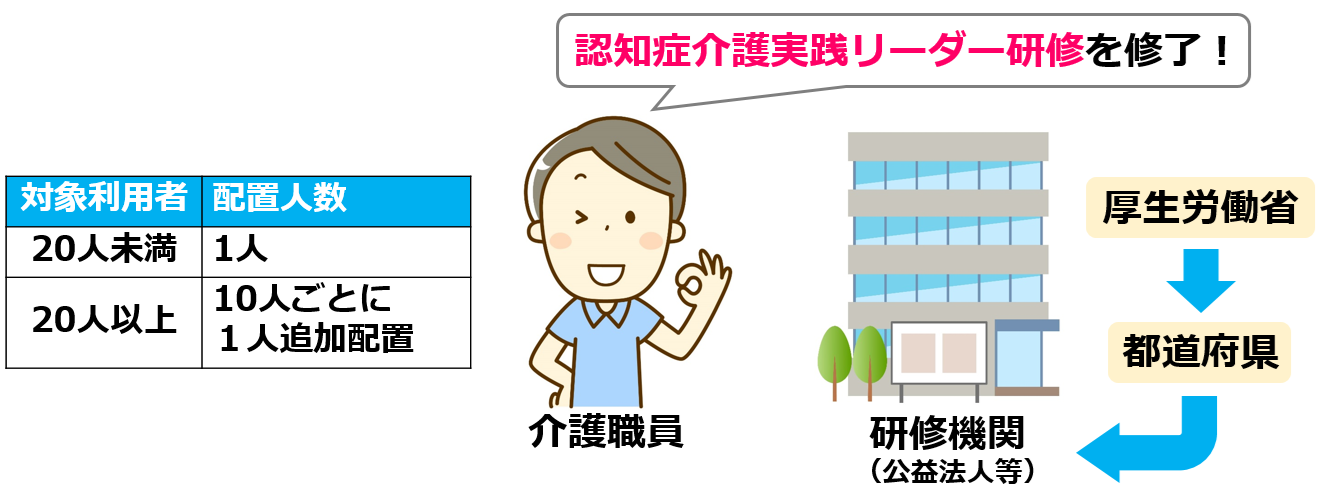

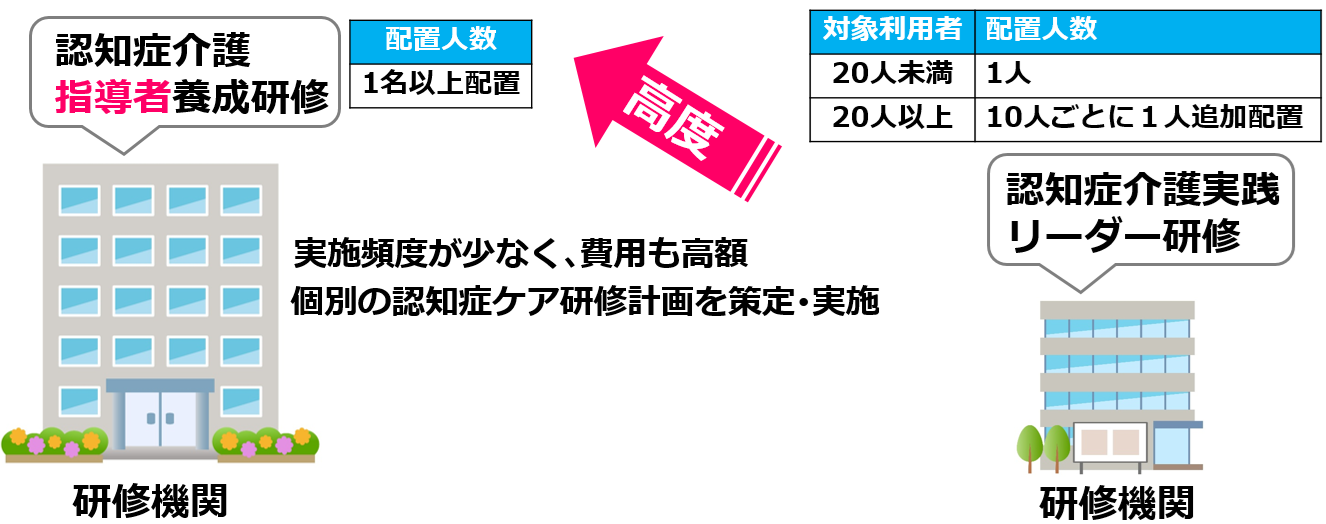

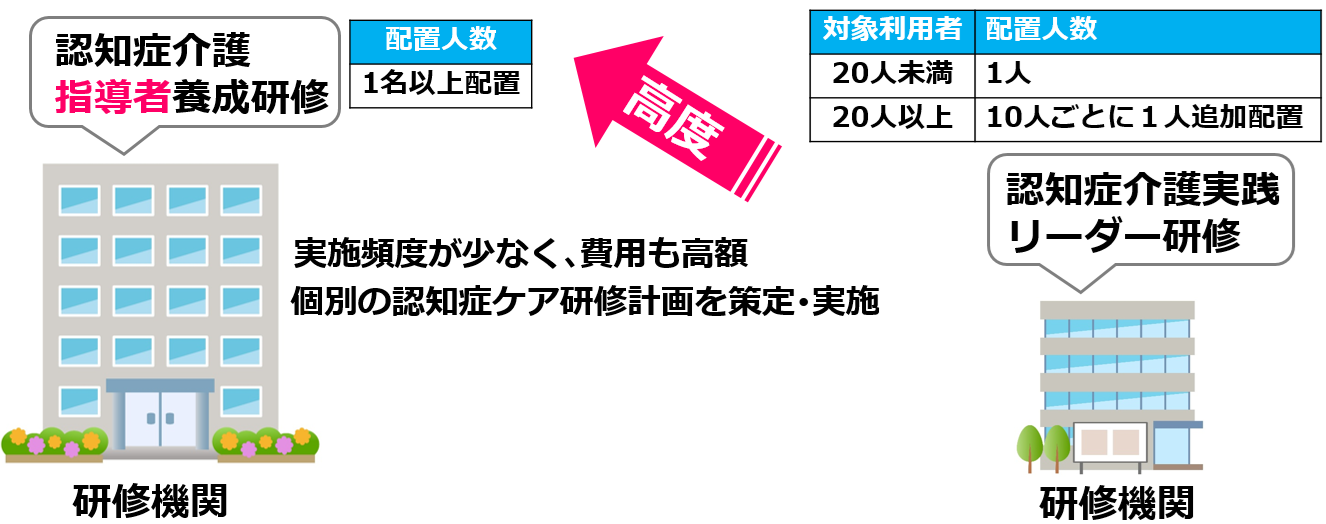

1点目は、「認知症介護実践リーダー研修」修了者の配置です。この研修は厚生労働省の通知に基づき、都道府県が実施するもので、認知症介護の専門職員の養成を目的としています。実際の研修実施は、公益法人等に委託されていることが多く、年間数回に分けて開催されます。配置人数は、対象利用者が20人未満の場合は1人、20人以上の場合は10人ごとに1人を追加配置する必要があります。

2点目は、事業所内での定期的な会議の開催です。認知症ケアに関する留意事項や技術的指導内容を共有するための会議を開催する必要があります。ただし、必ずしも全員が一堂に会する必要はなく、グループ別の会議やオンラインでの実施も可能です。

以上の2点が、加算区分(Ⅰ)および(Ⅱ)に共通する要件です。

加算区分(Ⅰ)・(Ⅱ)で異なる算定要件

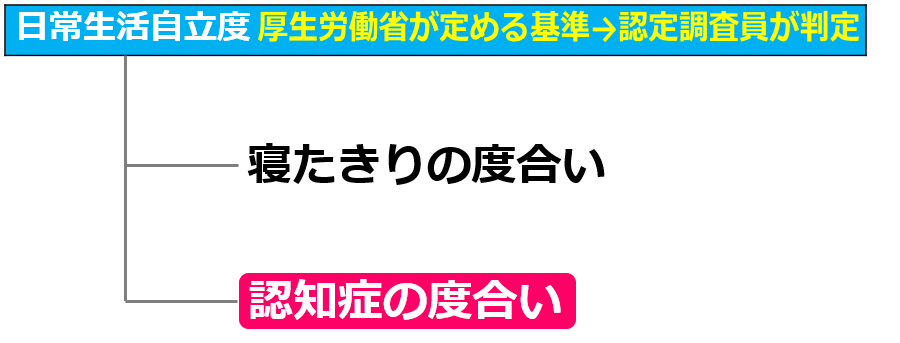

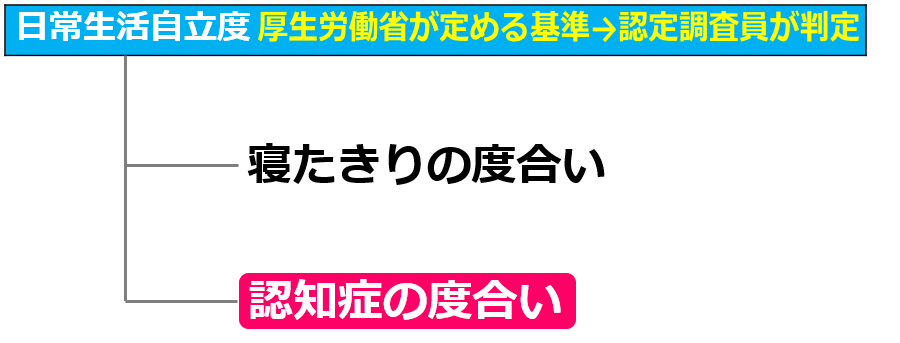

次に、加算区分(Ⅰ)と(Ⅱ)で異なる算定要件について解説します。前提として、「日常生活自立度」の考え方を理解する必要があります。

日常生活自立度は、厚生労働省が定める基準に基づき、要介護認定の際に認定調査員が判定します。日常生活自立度は「寝たきり度」と「認知症度」の2つから構成されており、ここでは認知症に関する自立度合いを取り上げます。

認知症に関する日常生活自立度

Ⅰ: 日常生活はほぼ自立しているが、ときに見守りが必要

Ⅱ: 日常生活に支障があるが、声かけや見守りで対応可能

Ⅲ: 日常生活に常時介助が必要

Ⅳ: 常に介護が必要

M: 専門的な医療を要する状態

Mは医療を表すMedicalの頭文字です。

加算区分(Ⅰ)では、Ⅱ~Mに該当する利用者が利用者全体の2分の1以上、加算区分(Ⅱ)では、Ⅲ~Mに該当する利用者が利用者全体の20%以上であることが、それぞれ算定要件となります。

日常生活自立度は、担当ケアマネジャーからの情報提供により確認する必要があります。

なお、上記の「2分の1以上」「20%以上」といった割合は直前3カ月間のうちいずれか1カ月で満たせばよく、逆に3カ月のいずれの月も満たさない場合には、翌月から算定できなくなります。

加算区分(Ⅱ)だけに求められる算定要件

最後に、加算区分(Ⅱ)だけに求められる算定要件について解説します。

区分(Ⅱ)では、先ほど解説した「認知症介護実践リーダー研修」修了者の配置に加え、「認知症介護指導者養成研修」修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアに対する技術指導を行う必要があります。これは、リーダー研修よりも高度な内容を扱う研修であり、実施頻度が少なく、費用も高額である傾向があります。

さらに、事業所の職員ごとに個別の認知症ケア研修計画を策定・実施することも、加算区分(Ⅱ)の算定要件です。

以上の算定要件を十分に理解した上で、訪問介護事業所における認知症ケアの質的向上に取り組んでいきましょう。

まとめ

「令和6年度法改正対応 訪問介護の開業講座」第23回では、「認知症専門ケア加算」について解説しました。加算区分(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件、受講すべき研修、配置すべき研修修了者についてご理解いただけたかと思います。

会社設立・運営をサポート!

タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。

【この記事の執筆・監修者】

- (いのうえ ごう)

-

※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。

ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆社会保険労務士・行政書士

◆奈良県橿原市議会議員

◆介護福祉士実務者研修修了

◆タスクマン合同法務事務所 代表

〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

(電話)0120-60-60-60

06-7739-2538

の会社設立・指定申請の開業相談と税理士・社労士・行政書士・司法書士顧問契約ヘッダー.png)

|社会保険適用時処遇改善コースとの違い、助成金の支給条件、2年目の上乗せ措置-320x180.jpg)

|助成金の支給金額、支給条件、制度活用のためのスケジュール-320x180.jpg)

-320x180.jpg)

-320x180.png)

」を開業されたお客様の声。合同会社ベアービー-300x184.png)