障害福祉サービス利用申請から支給決定まで|障害者手帳、サービス等利用計画、障害支援区分|障害福祉サービス連載講座②

-1.jpg)

-1.jpg)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。障害福祉サービスに関する連載講座をお届けします。第1回のテーマは『障害福祉サービスの枠組み』です。児童福祉法(障害児)と障害者総合支援法(障害者)によるサービス分類について詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・障害福祉サービスの利用に障害者手帳が必要かどうか理解したい方

・サービス等利用計画(案)の位置づけを理解したい方

・障害支援区分について理解したい方

・支給決定のプロセスについて理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数80名、累積顧客数は北海道から沖縄まで873社、本社を含め9つの営業拠点で運営しています。コラムでは障害者手帳、サービス等利用計画、障害支援区分について解説します。

同じ内容を動画でも解説しています。

障害福祉サービスの利用相談と申請

はじめに、障害福祉サービスの利用相談と申請手続きについて解説します。

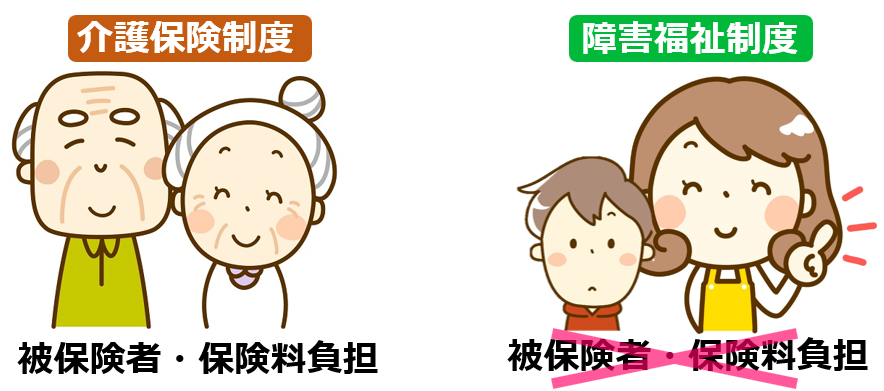

介護保険制度に被保険者や保険料負担という仕組みがある一方、障害福祉制度にはそもそも被保険者や保険料負担といった概念自体がありません。つまり障害福祉制度は、社会生活に困る方々に広く門戸が開かれているわけです。

サービスの利用申請前に、市町村から『相談支援事業所』または市町村等が設置する『基幹相談支援センター』への相談が勧められている点からも、その理念的な背景を理解することができます。

こちらへ相談することで、障害児や障害者を支える制度や障害福祉サービス全般に関して知ることができ、具体的にどのような支援を受けることができるか相談することができます。

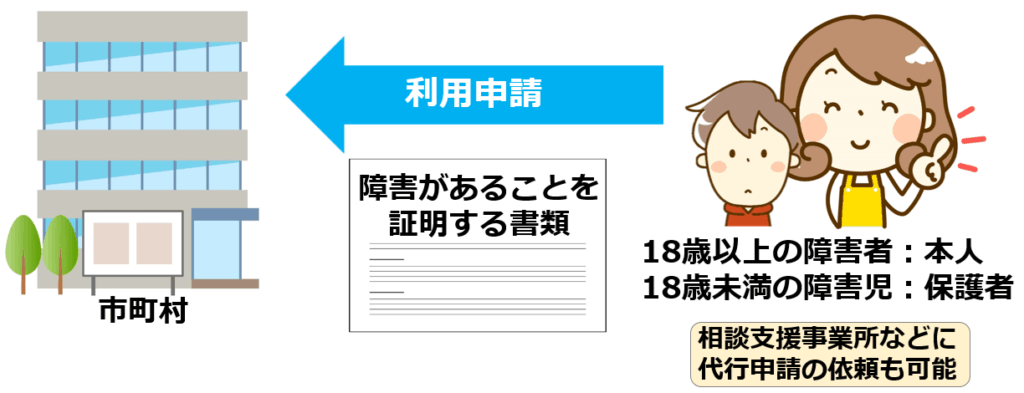

正式な利用申請は市町村の窓口に対して行います。18歳以上の障害者の場合は本人が申請者となり、18歳未満の障害児の場合は保護者が申請者となります。事前相談を行った相談支援事業所などに代行申請を依頼することもできます。

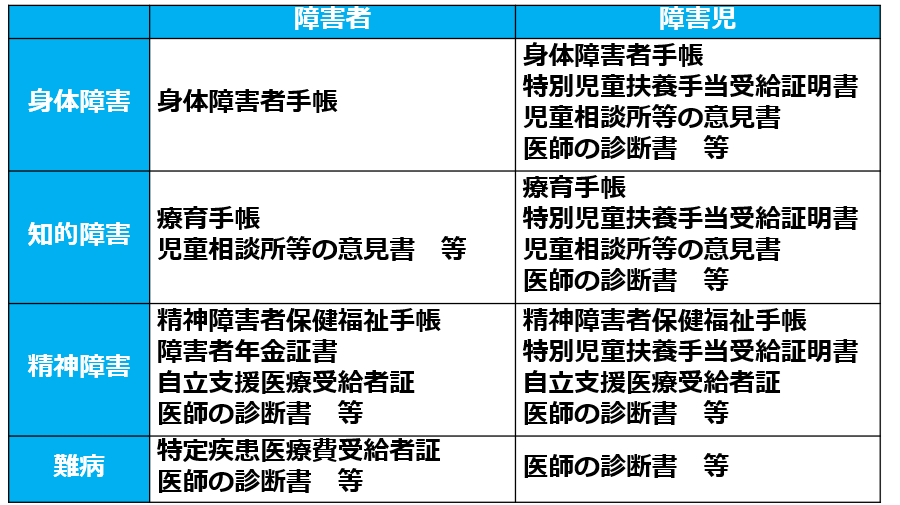

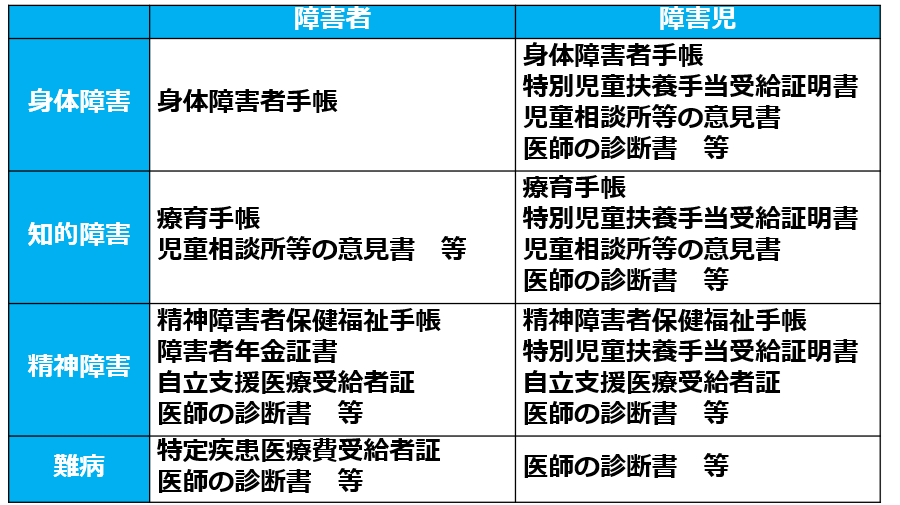

申請時には『障害があることを証明する書類』の提出が必要となります。障害種別ごとに『障害があることを証明する書類』の例をまとめてみました。

表の通り、身体障害者の場合は『身体障害者手帳』が証明書類となりますが、その他の場合には必ずしも障害者手帳の有無がサービス利用申請の条件になっていないことが分かります。

サービス等利用計画(案)の作成

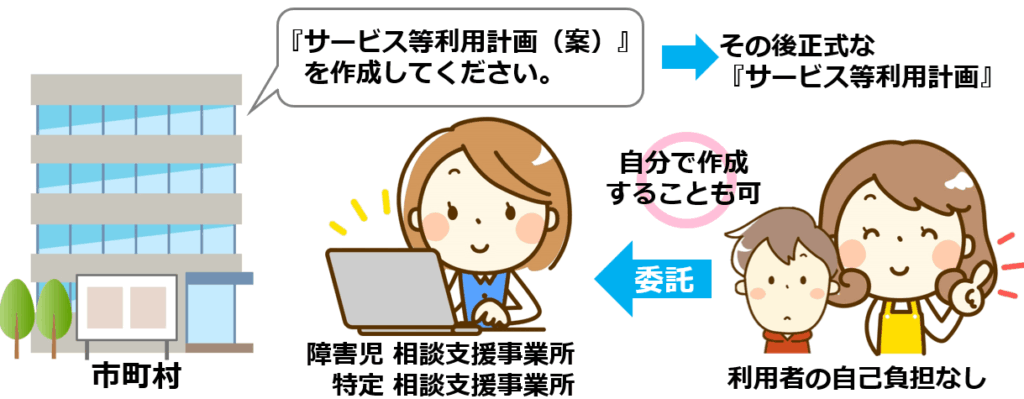

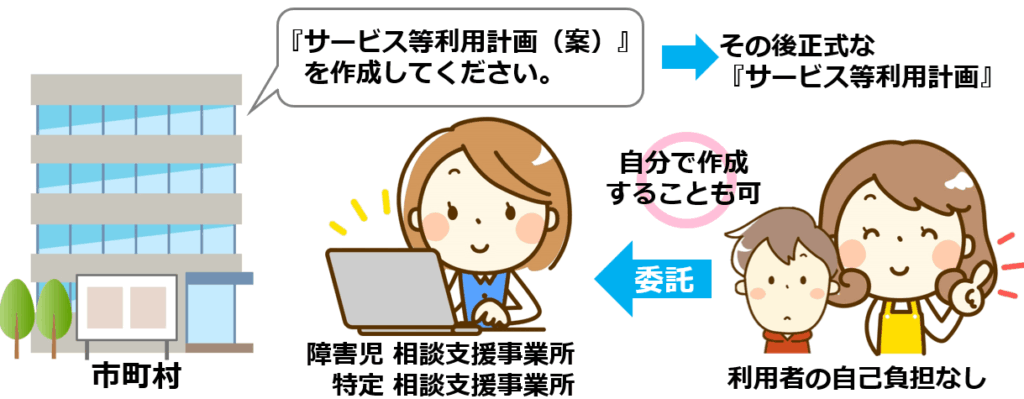

続いて、サービス利用申請後の流れについて解説します。市町村の窓口に障害福祉サービスの利用申請を行った後、『サービス等利用計画(案)』の作成を指示されます。障害児の場合は『障害児支援利用計画(案)』といいますが、このコラムでは『サービス等利用計画(案)』で統一します。

障害福祉サービスの利用には、申請段階の『サービス等利用計画(案)』と、その後の正式な『サービス等利用計画』の2回を、市町村へ提出する必要があります。この点に、1回の提出で済む介護保険制度との違いがあります。

『サービス等利用計画(案)』は現在の状況や困りごと、利用予定の障害福祉サービスの種類など、後日正式作成する『サービス等利用計画』の仮案の位置づけです。申請者が自分で作成(セルフプラン)することもできますが、相談支援事業所に委託するのが一般的です。相談支援事業所は障害児向けのサービスと障害者向けのサービスで呼び名が異なり、障害児の場合は『障害児相談支援事業所』、障害者の場合は『特定相談支援事業所』といいます。いずれも委託費は全額公費で事業所へ給付されるため、利用者の自己負担はありません。

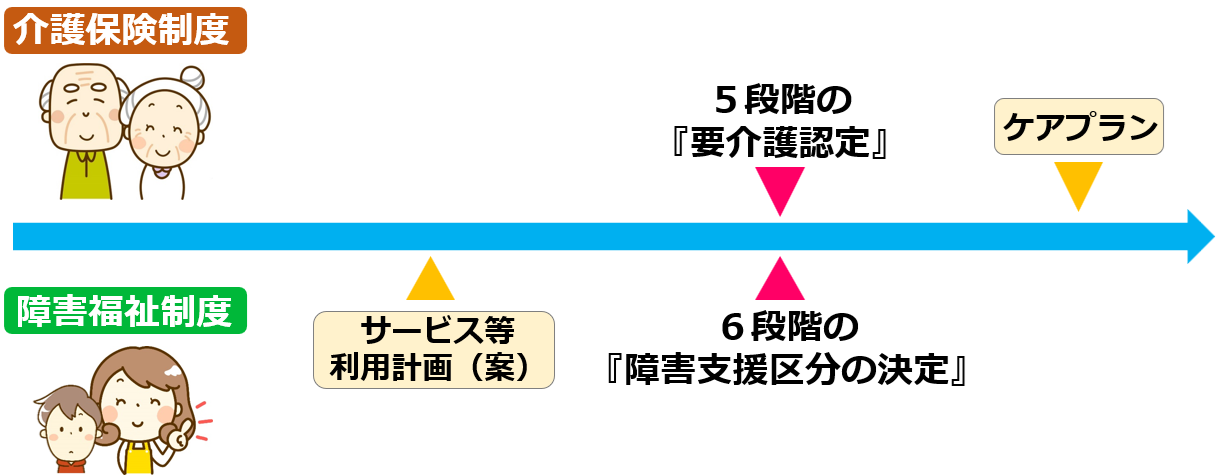

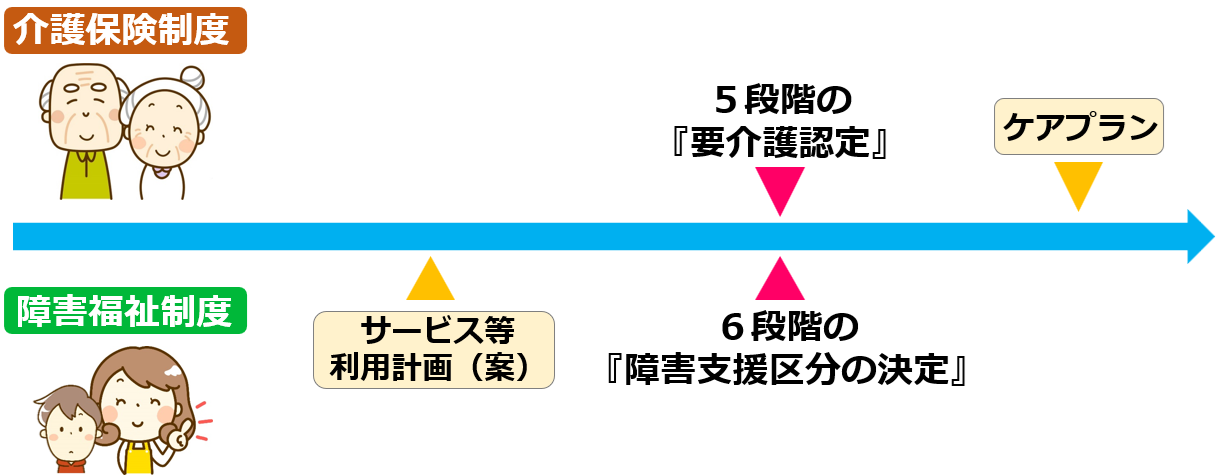

参考までに、介護保険制度では5段階の『要介護認定』により利用可能なサービスの区分支給限度額、つまり上限額が決まり、これに基づいてケアプランを作成します。一方、障害福祉制度では後で説明する6段階の『障害支援区分の決定』前に『サービス等利用計画(案)』を作成するという違いがあります。要するに支援の必要度合いの決定前に、利用するサービス計画案を作成するという違いです。

障害支援区分の認定

続いて障害支援区分の認定について解説します。『サービス等利用計画(案)』の作成と並行して、障害支援区分の認定調査が行われます。介護保険制度の要介護認定と近い位置づけです。

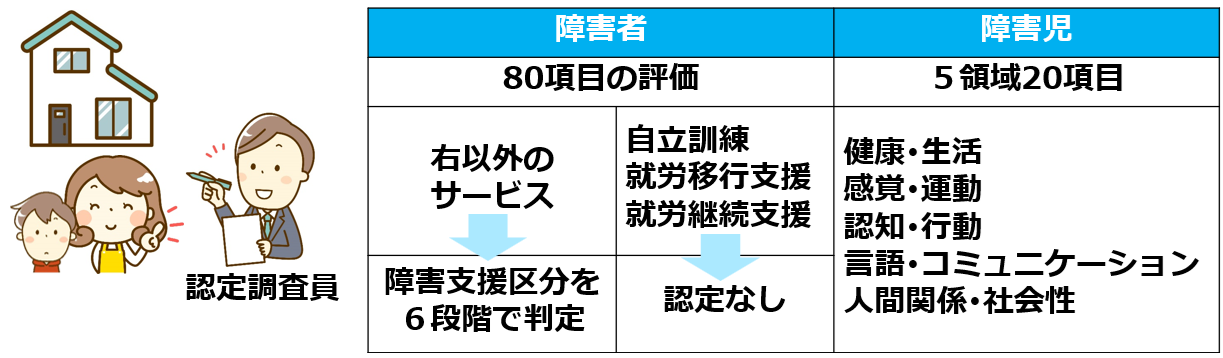

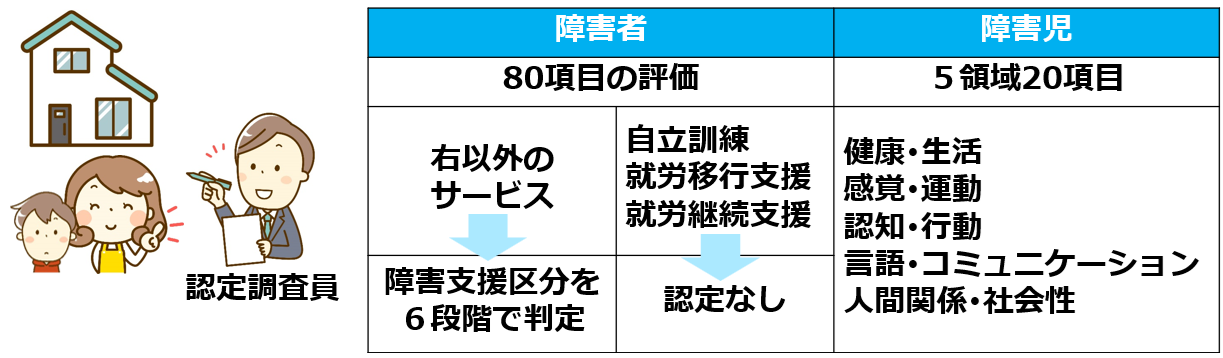

認定調査では、認定調査員が自宅等を訪問して本人や家族の状況を聞き取りし、80項目の評価を行います。この結果と主治医の意見書に基づき、障害支援区分を6段階で判定します。区分6が最も多くの支援が必要であることを意味します。

また障害者の場合で、自立訓練・就労移行支援・就労継続支援などを『サービス等利用計画(案)』に記載している場合は、障害支援区分の認定は行われません。要するに障害支援区分は、利用する障害福祉サービスの種類や量を決定(支給決定)するための判断材料のひとつである、との位置づけであるわけです。

障害児の場合は、障害支援区分の認定自体が行われず、その代わりとして『5領域20項目』の調査が行われます。5領域とは『健康・生活』、『感覚・運動』、『認知・行動』、『言語・コミュニケーション』、人間関係・社会性』の5つを指します。

障害福祉サービスの種類・量の決定(支給決定)

続いて支給決定について解説します。支給決定とは、市町村が障害福祉サービスの種類・量を決定することを意味します。

ここまでのプロセスでお分かりの通り、支給決定では市町村が『サービス等利用計画(案)』と『認定調査結果』に基づき、障害福祉サービスの種類・量を総合的に判断するわけです。

そもそも障害児の場合や、自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を利用する障害者の場合に障害支援区分の認定自体が行われない点を考えると、介護保険制度の『要介護認定』の位置づけと明確な違いがあると言えます。

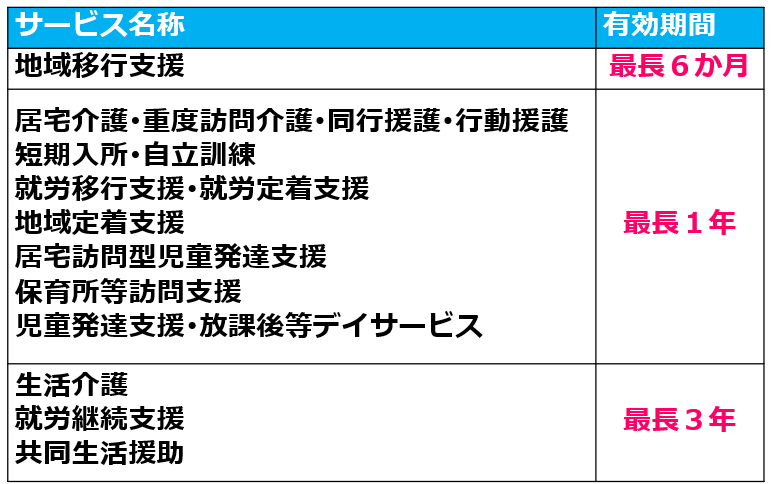

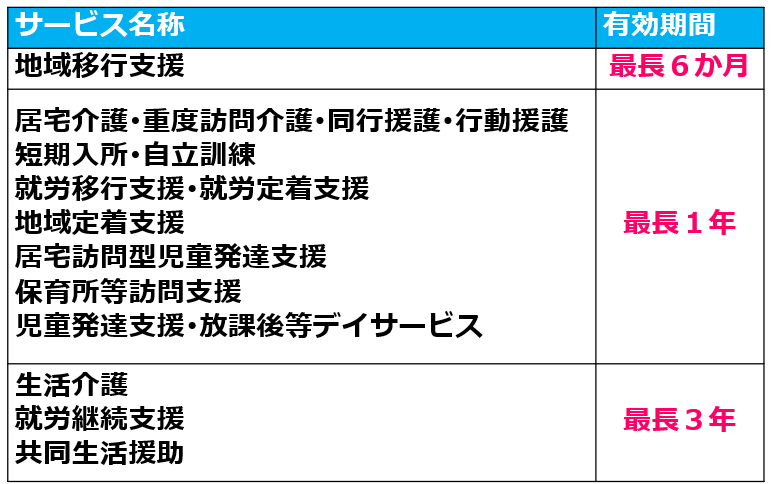

支給決定が行われると、受給者証が交付されます。受給者証には『障害支援区分』、『利用するサービスの種類』、『支給決定期間(有効期間)』などが記載されます。サービスごとの有効期間を一覧表にまとめておきます。

介護保険制度の要介護認定期間と同様に、有効期間前に更新手続きを行う必要がある点も理解しておきましょう。

正式なサービス等利用計画の作成

続いて支給決定後の手続きについて解説します。受給者証が届いた後、サービス担当者会議を開催する必要があります。参加者は本人、家族、相談支援専門員、サービス提供事業所の担当者などです。

サービス担当者会議の内容を踏まえて、相談支援専門員が正式なサービス等利用計画を作成します。サービス等利用計画には、計画案の段階では記載のなかったサービス事業者名も記載します。

なお、『サービス等利用計画(案)』の作成を相談支援事業所に依頼していない、いわゆるセルフプランの場合は、サービス担当者会議の開催は義務付けられていません。

サービスの利用開始と自己負担額

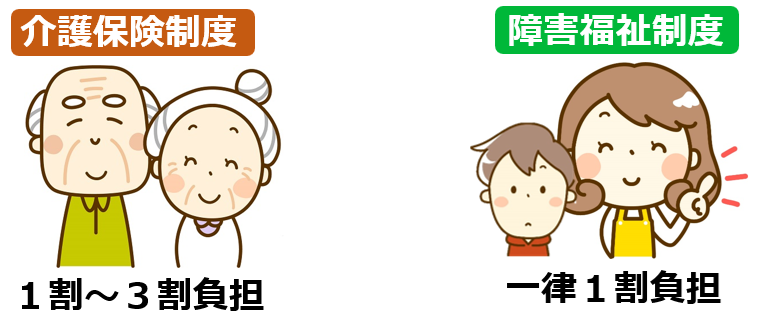

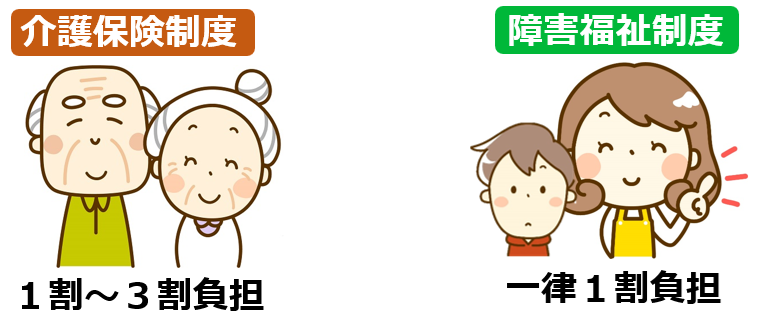

最後にサービス利用開始後の流れについて解説します。介護保険制度では利用者の所得に応じて1割から3割を自己負担する必要がありますが、障害福祉サービスでは一律1割負担です。残り9割は国、都道府県、市町村が負担します。

一方、サービス利用時の自己負担額の上限の考え方や、生活保護世帯、住民税非課税世帯の場合に利用者負担がない点は介護保険と障害福祉に共通します。

利用者負担以外に、サービス提供に必要な実費の負担が必要となる場合があります。具体的にはヘルパーと一緒に外出する際の、ヘルパー分の交通費やグループホーム利用時の家賃、食費、光熱費、日用品費などです。このうち食費については材料費のみです。調理に関する人件費は、事業者に給付されるサービス給付費に含まれます。

サービス利用開始後は、相談支援事業所による定期モニタリングが行われます。モニタリングとは、提供される障害福祉サービスが利用者本人のニーズに合致しているかを定期的に確認する作業です。介護保険サービスでは原則として1か月に1回の実施が義務付けられていますが、障害福祉サービスの場合は、市町村がその頻度を個別に定めます。

この点からも障害福祉サービスが個々の障害児や障害者の実情に応じた対応を前提にしていることが理解できます。

まとめ

「障害福祉サービス連載講座」第2回では「障害福祉サービス利用申請から支給決定までのプロセス」について解説しました。障害者手帳、サービス等利用計画、障害支援区分の位置づけについてご理解いただけたかと思います。

会社設立・運営をサポート!

タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。

【この記事の執筆・監修者】

- (いのうえ ごう)

-

※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。

ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆社会保険労務士・行政書士

◆奈良県橿原市議会議員

◆介護福祉士実務者研修修了

◆タスクマン合同法務事務所 代表

〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

(電話)0120-60-60-60

06-7739-2538

【最近の投稿】

-300x254.jpg)