障害福祉サービスの枠組み|児童福祉法(障害児)と障害者総合支援法(障害者)によるサービス分類|障害福祉サービス連載講座①

と障害者総合支援法(障害者)によるサービス分類|障害福祉サービス連載講座①コラムアイキャッチ.png)

-1.jpg)

-1.jpg)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。障害福祉サービスに関する連載講座をお届けします。第1回のテーマは『障害福祉サービスの枠組み』です。児童福祉法(障害児)と障害者総合支援法(障害者)によるサービス分類について詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・児童福祉法、障害者総合支援法の枠組みを理解したい方

・訪問、同行系の障害福祉サービスを理解したい方

・日中活動、通所系の障害福祉サービスを理解したい方

・入所、入居系の障害福祉サービスを理解したい方

・相談支援系の障害福祉サービスを理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数80名、累積顧客数は北海道から沖縄まで871社、本社を含め9つの営業拠点で運営しています。コラムでは児童福祉法(障害児)と障害者総合支援法(障害者)によるサービス分類について解説します。

- 1. 法律制度の枠組み

- 2. 訪問・同行系の障害福祉サービス

- 2.1. 居宅介護

- 2.2. 重度訪問介護

- 2.3. 同行援護

- 2.4. 行動援護

- 2.5. 居宅訪問型児童発達支援

- 2.6. 保育所等訪問支援

- 3. 日中活動・通所系の障害福祉サービス

- 3.1. 児童発達支援

- 3.2. 放課後等デイサービス

- 3.3. 生活介護

- 3.4. 自立訓練

- 3.5. 就労選択支援

- 3.6. 就労移行支援

- 3.7. 就労定着支援

- 3.8. 就労継続支援

- 4. 入所・入居系の障害福祉サービス

- 4.1. 共同生活援助

- 4.2. 短期入所

- 5. 相談支援系の障害福祉サービス

- 5.1. 地域移行支援

- 5.2. 地域定着支援

- 5.3. 計画相談支援・障害児相談支援

- 6. 市町村が独自に提供する「地域生活支援事業」

- 6.1. 移動支援

- 7. まとめ

同じ内容を動画でも解説しています。

法律制度の枠組み

はじめに、障害のある方々を支える法律制度の枠組みについて解説します。障害児・障害者を支える法律には、18歳未満の障害児を対象とする「児童福祉法」、18歳以上の障害者を対象とする「障害者総合支援法」、そして65歳以上の方を支える「介護保険法」があります。

これが法律制度の大枠ですが、単に年齢だけで画一的に支援制度を切り分けるのではなく、年齢の垣根を超えて制度を利用することも可能です。

たとえば、障害者総合支援法のサービスのうち、後で説明する「居宅介護」「同行援護」「行動援護」「短期入所」は18歳未満の障害児も利用できます。また、介護保険のサービスは、40歳以上65歳未満の障害者で、特定疾病に該当する方も対象となります。

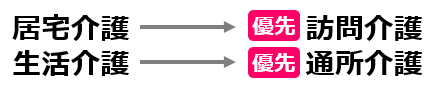

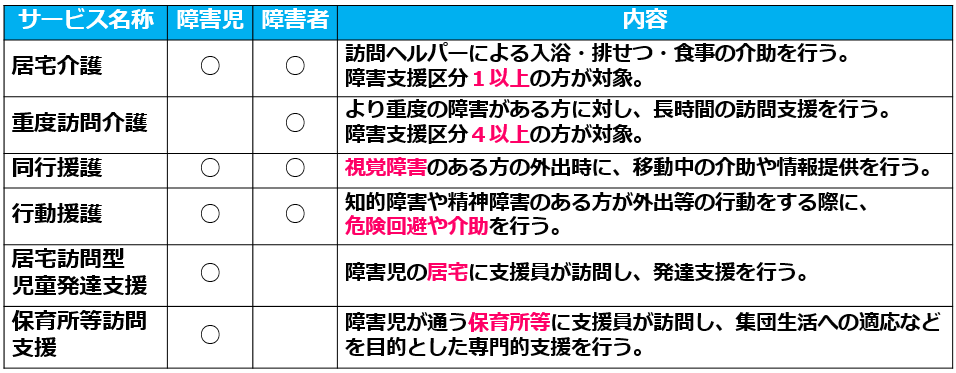

障害者総合支援法と介護保険法の両制度に重複するサービスがある場合には、「介護保険優先の原則」に基づき、介護保険のサービスを優先して利用することになります。具体的には、障害福祉の「居宅介護」に対する介護保険の「訪問介護」、同じく「生活介護」に対する「通所介護」が該当します。

それでは、児童福祉法と障害者総合支援法に基づくサービスを概観します。比較的事業所数や利用者数の多いサービスを中心に、分かりやすく分類して解説します。

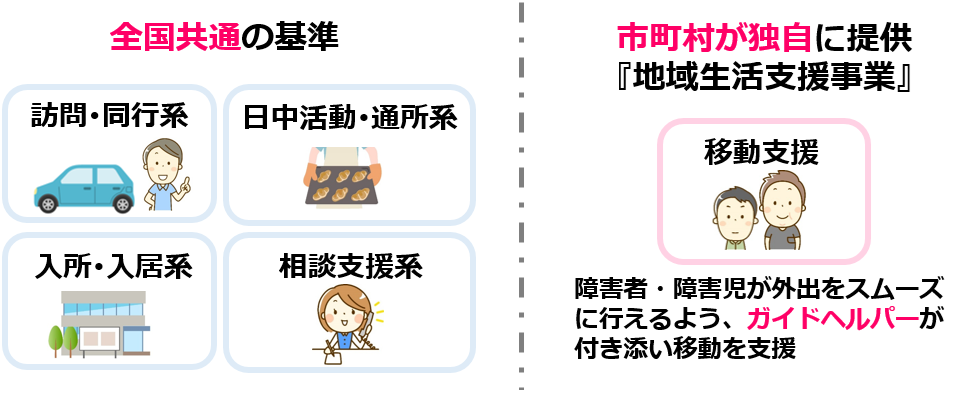

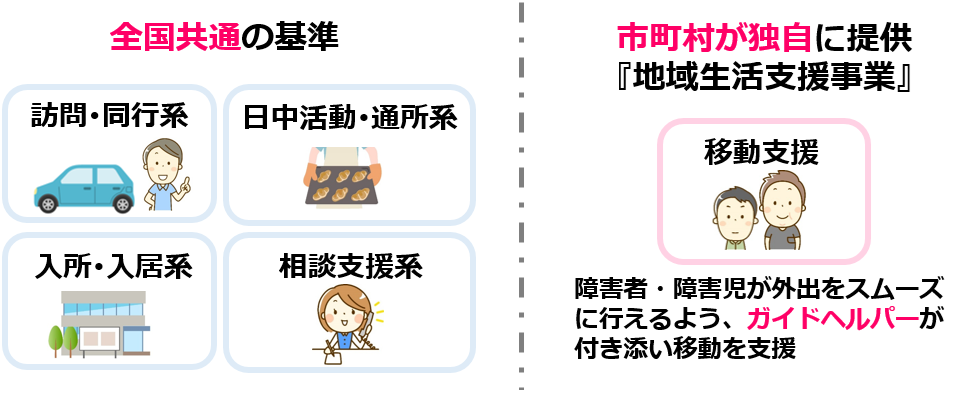

大分類としては、「訪問・同行系」「日中活動・通所系」「入所・入居系」「相談支援系」の4つに分けられます。まずは「訪問・同行系」から解説します。

訪問・同行系の障害福祉サービス

「訪問・同行系」の障害福祉サービスから解説します。

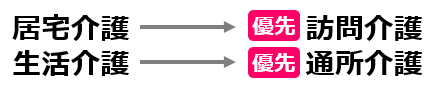

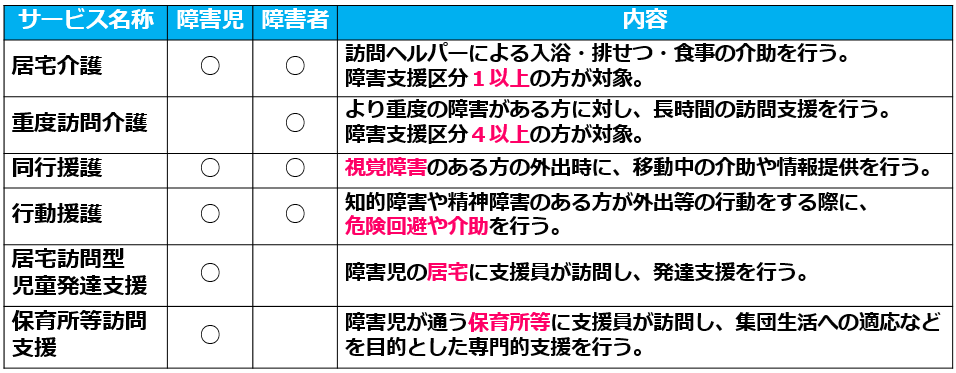

居宅介護

訪問ヘルパーによる入浴・排せつ・食事の介助を行うサービスで、障害支援区分1以上の方が対象です。

重度訪問介護

より重度の障害がある方に対し、長時間の訪問支援を行うサービスで、障害支援区分4以上の方が対象です。

同行援護

視覚障害のある方の外出時に、移動中の介助や情報提供を行うサービスです。

行動援護

知的障害や精神障害のある方が外出等の行動をする際に、危険回避や介助を行うサービスです。

居宅訪問型児童発達支援

障害児の居宅に支援員が訪問し、発達支援を行うサービスです。

保育所等訪問支援

障害児が通う保育所等に支援員が訪問し、集団生活への適応などを目的とした専門的支援を行うサービスです。

以上が、「訪問・同行系」に分類される障害福祉サービスです。

日中活動・通所系の障害福祉サービス

次に、「日中活動・通所系」の障害福祉サービスについて解説します。

児童発達支援

未就学の障害児を対象に、日常生活動作や集団生活への適応支援を行うサービスです。

放課後等デイサービス

就学中の障害児を対象に、放課後や休日に生活能力や社会性の向上を目的とした支援を行うサービスです。

生活介護

主に昼間の時間帯に施設に通所する障害者に対して、入浴・排せつ・食事介助を提供し、創作的活動の支援を行うサービスです。

自立訓練

機能訓練や生活訓練を通じて、自立生活の実現を支援するサービスです。

就労選択支援

就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)を選択する前段階として、適性や希望に基づいた事前検討を行うサービスです。

就労移行支援

一般就労を希望する障害者に対して、能力向上や就職活動の支援を行うサービスです。

就労定着支援

一般就労後の職場定着を支援するため、企業や関係機関との調整を行うサービスです。

就労継続支援

一般就労が難しい障害者に対し、生産活動の機会を提供するサービスです。雇用契約を締結するA型と、雇用契約を締結しないB型があります。

以上が、「日中活動・通所系」に分類される障害福祉サービスです。

入所・入居系の障害福祉サービス

続いて、「入所・入居系」の障害福祉サービスについて解説します。

共同生活援助

別名「障害者グループホーム」とも呼ばれます。障害者が共同生活を送る住居で、相談支援や入浴・排せつ・食事の介助を提供します。日中は他のサービスを利用するため、主に夜間が対象となります。将来的な一人暮らしを視野に入れた支援も行います。

短期入所

別名「ショートステイ」とも呼ばれます。介護する側の方の病気や休養時に、障害者を一時的に受け入れ、介助等を提供する施設です。

以上が、「入所・入居系」に分類される障害福祉サービスです。

相談支援系の障害福祉サービス

最後に、「相談支援系」の障害福祉サービスについて解説します。

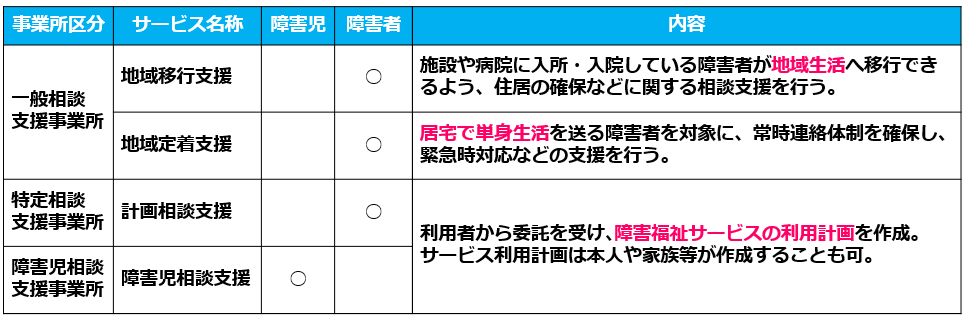

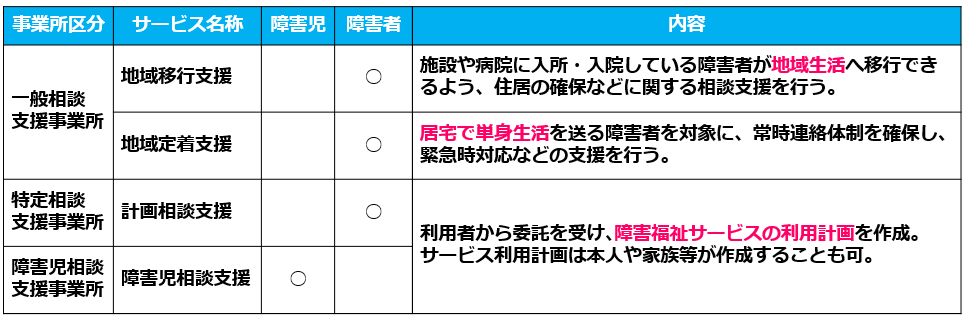

障害者を対象とする相談支援は、事業所の種別により「一般相談支援事業所」と「特定相談支援事業所」に分けられます。

地域移行支援

施設や病院に入所・入院している障害者が地域生活へ移行できるよう、住居の確保などに関する相談支援を行います。

地域定着支援

居宅で単身生活を送る障害者を対象に、常時連絡体制を確保し、緊急時対応などの支援を行います。

計画相談支援・障害児相談支援

「特定相談支援事業所」が行う計画相談支援と、障害児相談支援事業所が行う障害児相談支援は、利用者から委託を受け、障害福祉サービスの利用計画を作成します。

なお、これらのサービス利用計画は、本人や家族等が作成することも可能です。

市町村が独自に提供する「地域生活支援事業」

ここまで紹介してきた各サービスは、全国共通の基準に基づいて提供されるものですが、これとは別に、市町村が独自に提供する障害福祉サービスとして「地域生活支援事業」があります。

その中でも特に利用者が多いのが「移動支援」です。

移動支援

障害者・障害児が外出をスムーズに行えるよう、ガイドヘルパーが付き添い、移動を支援するサービスです。

まとめ

「障害福祉サービス連載講座」第1回では「障害福祉サービスの枠組み」について解説しました。児童福祉法と障害者総合支援法によるサービス分類についてご理解いただけたかと思います。

会社設立・運営をサポート!

タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。

【この記事の執筆・監修者】

- (いのうえ ごう)

-

※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。

ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆社会保険労務士・行政書士

◆奈良県橿原市議会議員

◆介護福祉士実務者研修修了

◆タスクマン合同法務事務所 代表

〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

(電話)0120-60-60-60

06-7739-2538

コラムサムネ02-320x180.jpg)

-コピー-320x180.jpg)

|人材育成訓練、認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練コラムサムネ-320x180.jpg)

-320x180.jpg)

」を開業されたお客様の声。合同会社ベアービー-300x184.png)

-300x254.jpg)