就労選択支援 令和7年10月開始|就労移行支援・就労継続支援A型B型利用前に就労選択支援が条件に|障害福祉サービス連載講座③

-1.jpg)

-1.jpg)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。障害福祉サービスに関する連載講座をお届けします。第3回のテーマは『令和7年10月開始 就労選択支援』です。就労選択支援の開始によって、就労移行支援・就労継続支援A型・B型事業所にどのような変化が生じるのかについて詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・令和7年10月開始、就労選択支援の概要を理解したい方

・就労移行支援、就労継続支援A型B型事業所にどのような変化が生じるか理解したい方

・就労選択支援事業所の指定条件に付いて理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数80名、累積顧客数は北海道から沖縄まで875社、本社を含め9つの営業拠点で運営しています。コラムでは就労選択支援の開始によって、就労移行支援・就労継続支援A型・B型事業所にどのような変化が生じるのか解説します。

同じ内容を動画でも解説しています。

令和7年10月就労選択支援開始の背景

初めに令和7年10月に就労選択支援がスタートする背景から解説します。この点について、誤解を恐れず端的に言うと「現状の制度では、障害者がいったん就労支援系の障害福祉サービスの利用を開始すると、他の選択肢をとる余地がほとんどない」という問題を挙げることができます。

この点、厚生労働省は次のように表現しています。

・障害者の能力や適性を評価し、具体的な支援内容に活用する手法等が確立されていない

・障害者の就労能力や一般就労の可能性について、本人や支援者が十分に把握できていない

・適切なサービス等につなげられていない。

・いったん、就労継続支援A型・B型の利用が始まると、固定されてしまいやすい。

このように、かなり辛辣な表現で現状の課題を列挙しています。問題の対象とされる事業は、就労移行支援、就労継続支援A型、B型です。これらの事業に対して、新たに就労選択支援の仕組みをリンクさせることで、現状の課題解決を行う、というのが基本方針となります。

就労選択支援の開始で何が変わるか

続いて就労選択支援で変わる点について解説します。

最も重要なのは、新たに就労系障害福祉サービスの利用を希望する方は、先に就労選択支援の利用を申請しなければならなくなる、という点です。

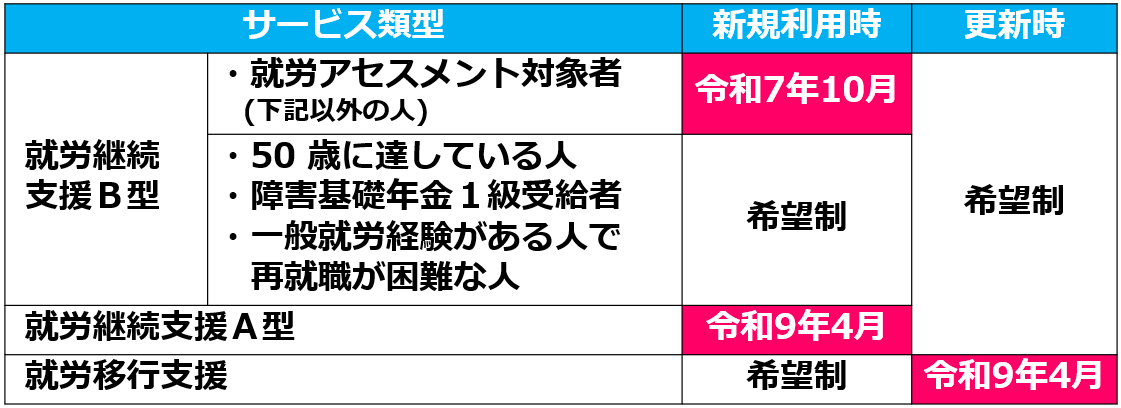

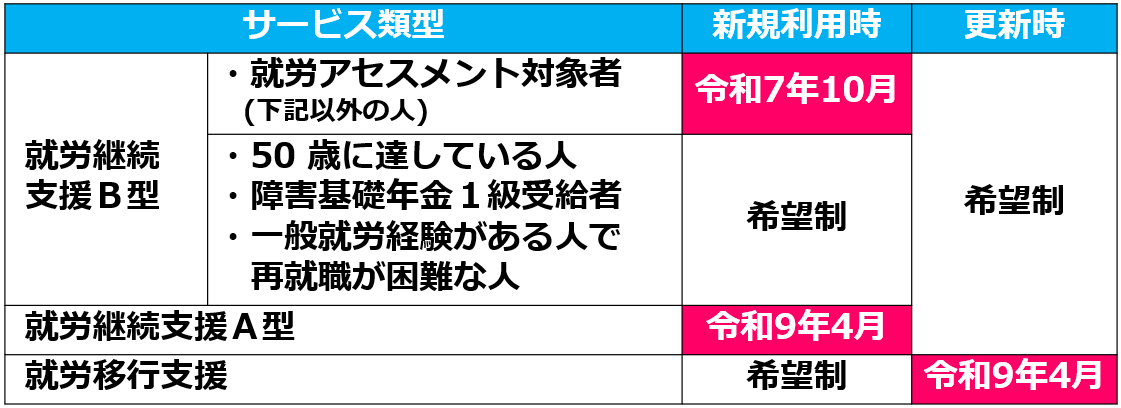

表を用いて就労選択支援の対象者を解説します。

まず就労継続支援B型を利用するためには、50 歳に達している人、障害基礎年金1級受給者、一般就労経験がある人で再就職が困難な人を除き、令和7年10月から、予め就労選択支援の利用が必要となります。A型の新規利用時と就労移行支援の更新時については、令和9年4月からです。

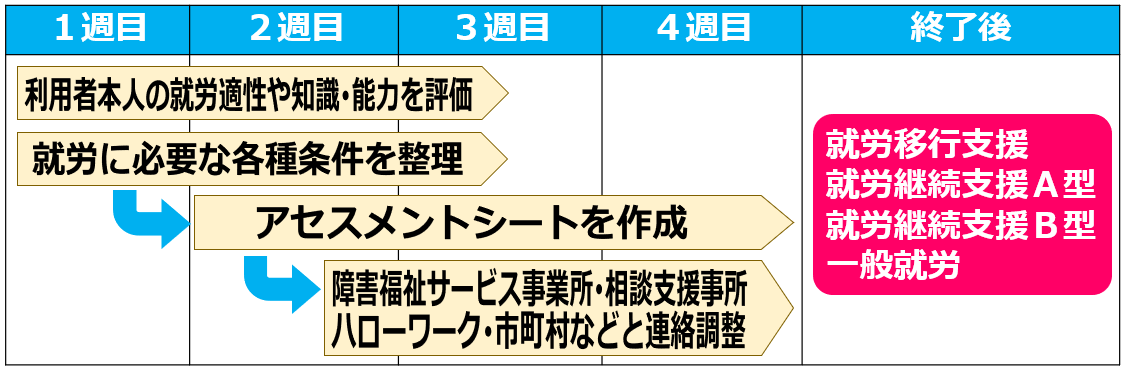

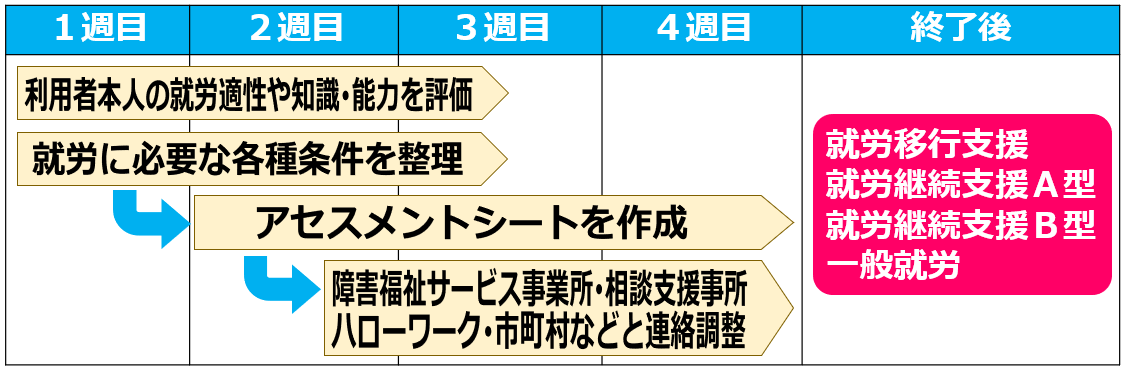

就労選択支援の利用期間は1カ月間です。この間、就労選択支援事業所の主な役割は、アセスメントシートの作成と関係機関との連絡調整です。

アセスメントでは、利用者本人の就労適性や知識・能力を評価しつつ、就労に必要な各種条件を整理したうえでアセスメントシートを作成します。その後アセスメントシートを活用して、障害福祉サービス事業所、相談支援事業所、ハローワーク、市町村などと連絡調整を行います。

就労選択支援の目的は、あくまで本人の意思決定を支援することであり、就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの判断を行うものではない点に注意が必要です。つまり、当初就労継続支援B型の利用予定であった人についても、就労移行支援、就労継続支援A型、一般就労などの可能性を含めた支援が必要となるわけです。

就労選択支援の実施主体

続いて、就労選択支援の実施主体について解説します。就労選択支援は、一部の公的機関が担うことも想定されていますが、民間事業者としては現に就労移行支援事業、就労継続支援A型、B型を運営する法人に限定されます。

ただし、現状の就労支援分野が抱える課題から、就労移行支援事業、就労継続支援A型、B型を運営する全ての法人に対して、就労選択支援の門戸が開かれているというわけではありません。就労選択支援事業所の指定要件について3つの観点から確認していきます。

一般就労につなげた支援実績

1点目は過去、一般就労につなげた支援実績です。原則として過去3年以内に、3人以上の利用者の一般就労を支援した実績が問われます。

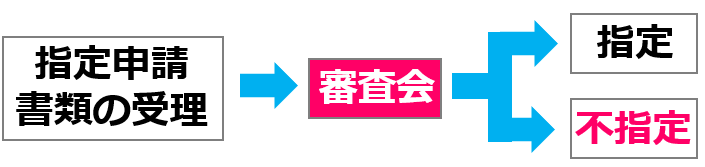

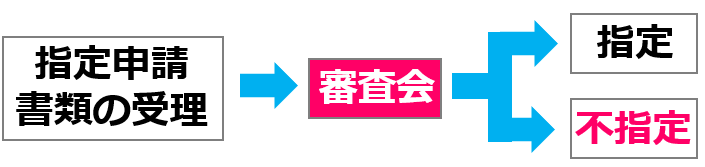

運営法人自体の審査

2点目は運営法人自体の審査です。指定申請書類の客観的な確認に留まらず、申請者が適切に就労選択支援を運営することができるかどうか、自治体の裁量で確認する点です。一部の自治体では、指定申請書類の受理後に審査会による審査を実施する方法を採用しています。

つまり、単に人員要件や設備要件を満たすだけでなく、過去の実績や地域の関係機関からの評価等により、新規指定されるかどうかが判断されるわけです。

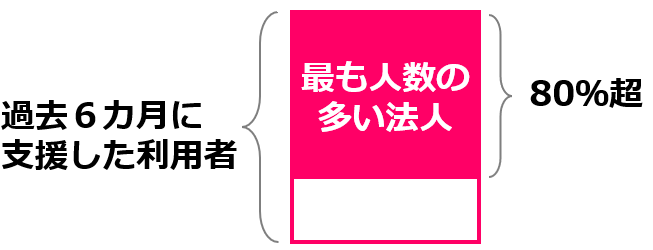

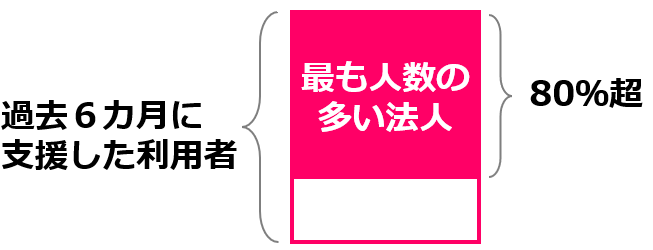

特定事業所集中減算

3点目、これは直接の指定要件ではありませんが、特定事業所集中減算が適用される点です。令和7年10月の制度開始時、就労選択支援の基本報酬は1日あたり1210単位ですが、特定事業所集中減算が適用される場合、200単位の減算が生じます。

具体的には過去6カ月に支援した利用者のうち、就労移行支援事業、就労継続支援A型、B型の利用につながった件数を算出し、それぞれのサービスで最も人数の多い法人の割合が80%を超える場合に、特定事業所集中減算が適用されるという仕組みです。特定の法人への集中的なあっせんを防ぐ施策であると言えます。

人員基準と設備基準

最後に、人員基準と設備基準について解説します。

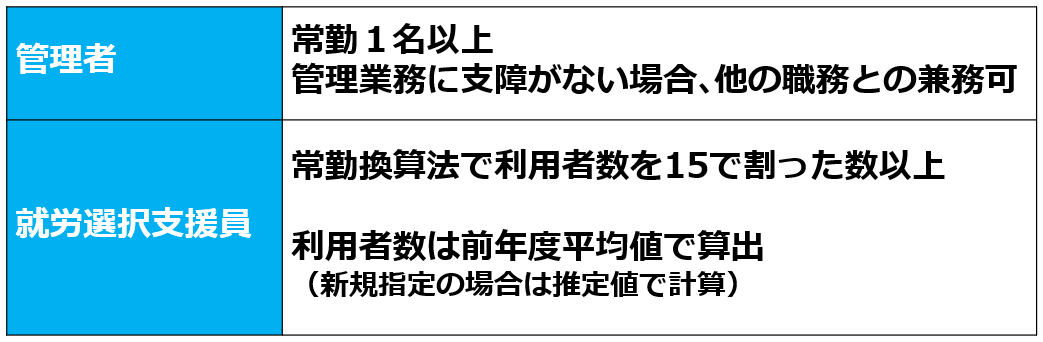

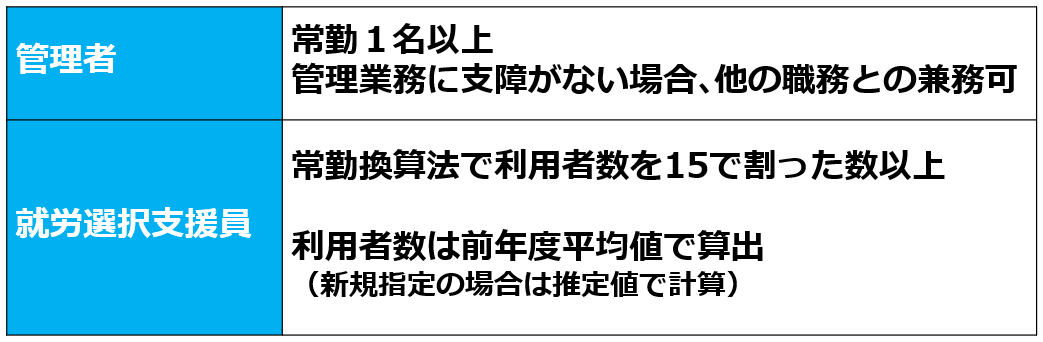

必要な人員配置は管理者と就労選択支援員のみであり、サービス管理責任者の配置は不要です。管理者は常勤1名以上が必要ですが、管理業務に支障がない場合、他の職務との兼務が認められます。

就労選択支援員は常勤換算法で利用者数を15で割った数以上の配置が必要となります。利用者数は前年度平均値で算出しますが、新規指定の場合は推定値で計算する自治体が多いと考えられます。

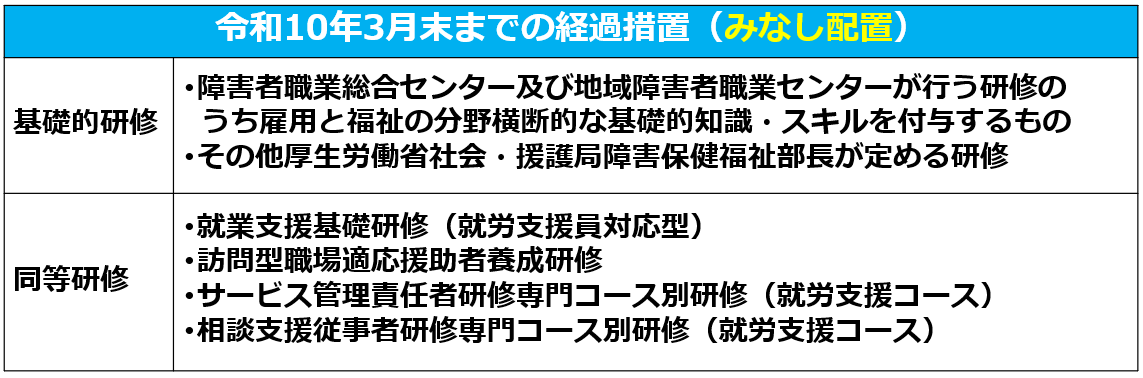

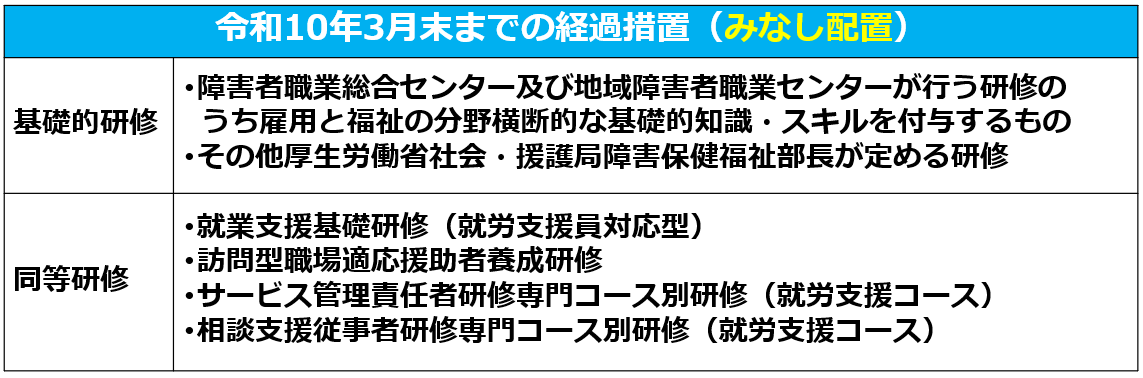

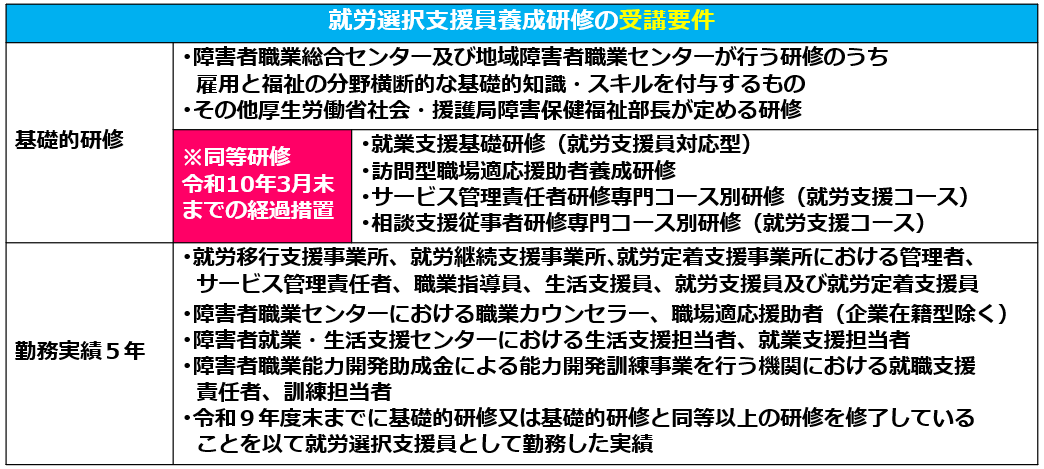

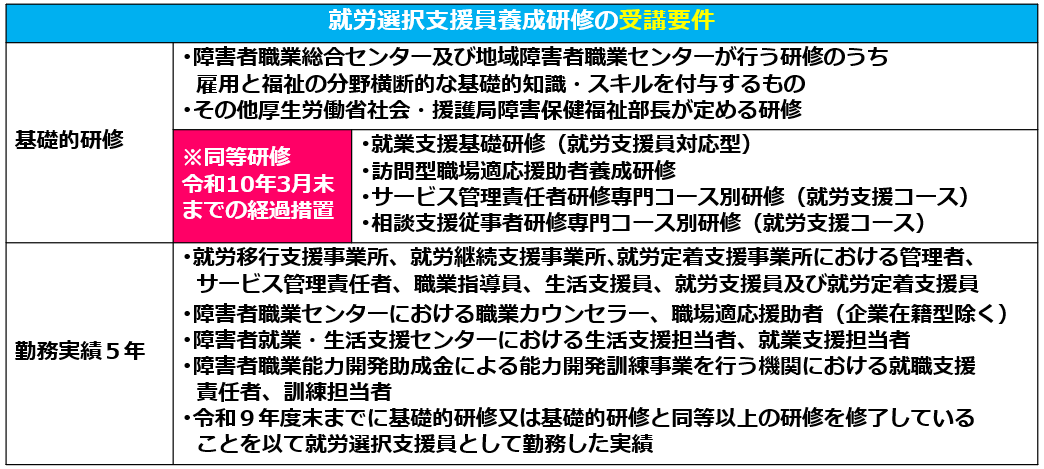

就労選択支援員になるためには、就労選択支援員養成研修の修了が要件ですが、経過措置として、令和10年3月末までは、基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者も就労選択支援員とみなすことができます。みなし配置の条件について一覧表でまとめましたので、ご参照ください。

就労選択支援員養成研修の受講要件についても一覧表でまとめています。こちらも令和10年3月末までの経過措置が講じられていますので、併せてご参照ください。

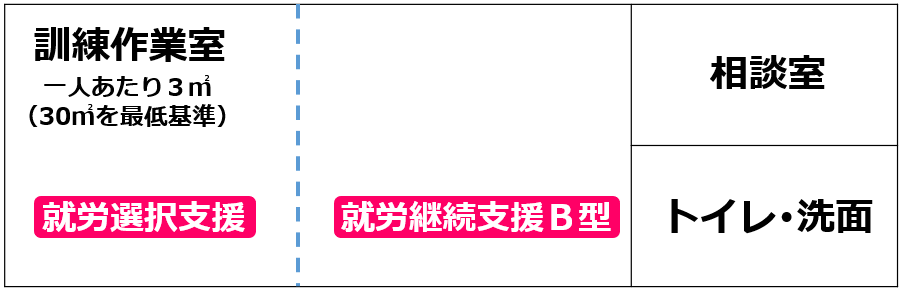

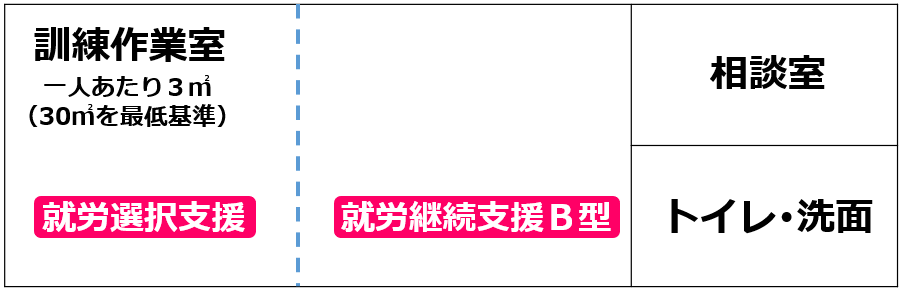

設備基準については、訓練作業室、相談室、トイレ・洗面などの設置が求められます。最低利用定員が10名以上とされていることから、訓練作業室の広さについて、一人当たり3㎡を基準に、30㎡を最低基準にする自治体が多いと考えられます。

一方、就労選択支援の実施主体は就労移行支援事業、就労継続支援A型、B型を運営する法人であるため、既存の事業所と一体的に運営することを目的に、設備を共用するケースが想定されます。

基準省令では「訓練・作業室等の設備は、専ら当該指定就労選択支援事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。」と規定されています。このため多くの自治体では、パーテションなどによる区画整備等、個々の事業所の状況に応じた条件付けを行うことが考えられます。

まとめ

「障害福祉サービス連載講座」第3回では「令和7年10月開始 就労選択支援」について解説しました。就労選択支援の開始によって、就労移行支援・就労継続支援A型・B型事業所にどのような変化が生じるのかについてご理解いただけたかと思います。

会社設立・運営をサポート!

タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。

【この記事の執筆・監修者】

- (いのうえ ごう)

-

※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。

ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆社会保険労務士・行政書士

◆奈良県橿原市議会議員

◆介護福祉士実務者研修修了

◆タスクマン合同法務事務所 代表

〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

(電話)0120-60-60-60

06-7739-2538

【最近の投稿】

の会社設立・指定申請の開業相談と税理士・社労士・行政書士・司法書士顧問契約ヘッダー350.png)

とは?コラムサムネ01-300x135.png)