有料老人ホーム・サ高住での介護保険サービスの付け方|特定施設入居者生活介護とは?介護サービスの業務委託(外注)とは?

とは?コラムサムネ01-1024x461.png)

-1.jpg)

-1.jpg)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。有料老人ホーム・サ高住を運営している皆さん、またはこれらの施設に訪問介護・訪問看護サービスを提供している皆さん、介護保険サービスの付け方を正しく理解していますでしょうか?今回のコラムでは、有料老人ホームとサ高住の制度比較、特定施設入居者生活介護の仕組み、介護保険サービスの付け方について詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・有料老人ホーム・サ高住を運営している方

・これらの施設に訪問介護・訪問看護サービスを提供している方

・有料老人ホームとサ高住の位置付けを理解したい方

・有料老人ホームとサ高住の制度を比較したい方

・外部介護サービス利用と特定施設入居者生活介護について理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数81名、累積顧客数は北海道から沖縄まで879社、本社を含め9つの営業拠点で運営しています。コラムでは有料老人ホームとサ高住の制度比較、特定施設入居者生活介護の仕組み、介護保険サービスの付け方について解説します。

同じ内容を動画でも解説しています。

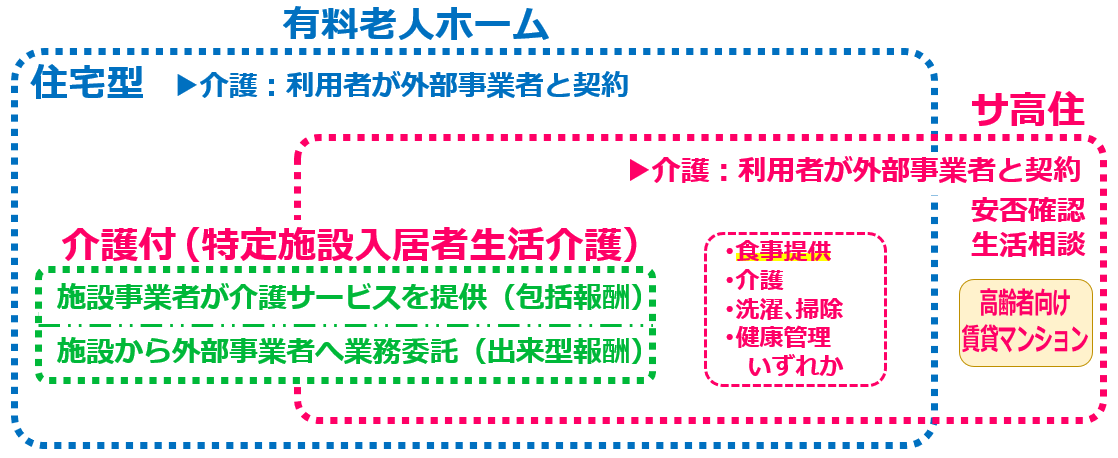

有料老人ホームとサ高住の位置付け

初めに、有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅の位置付けについて解説します。以下、サービス付き高齢者住宅を『サ高住』と省略して呼びます。

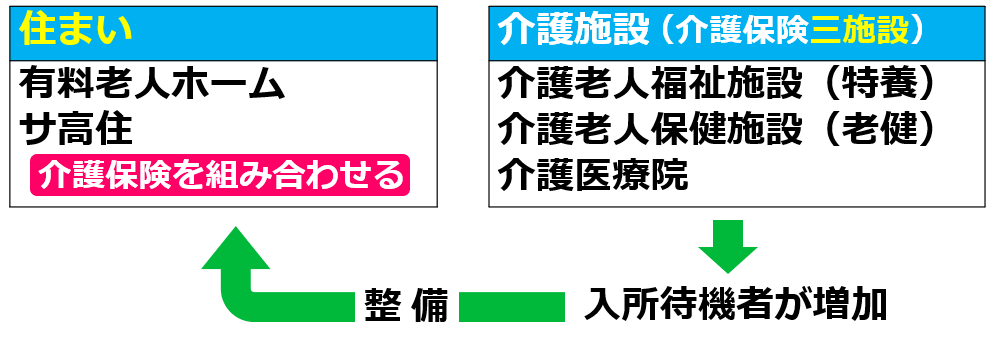

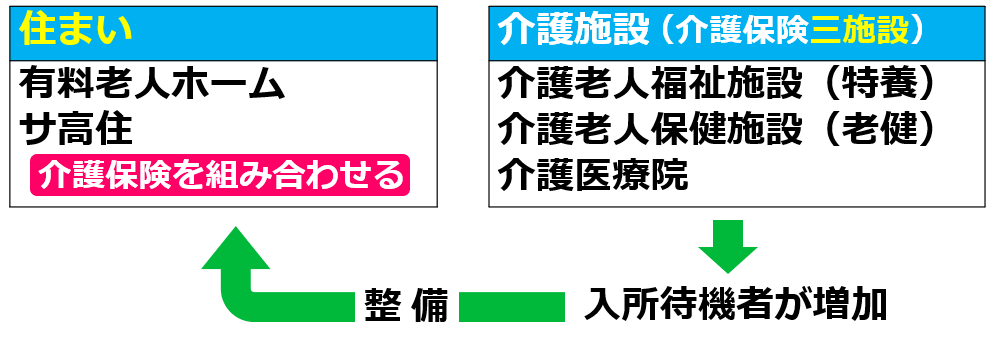

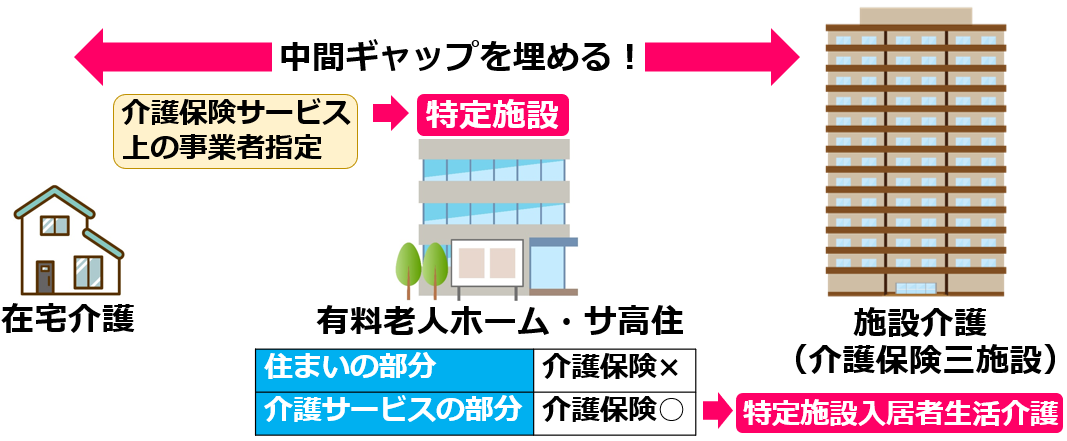

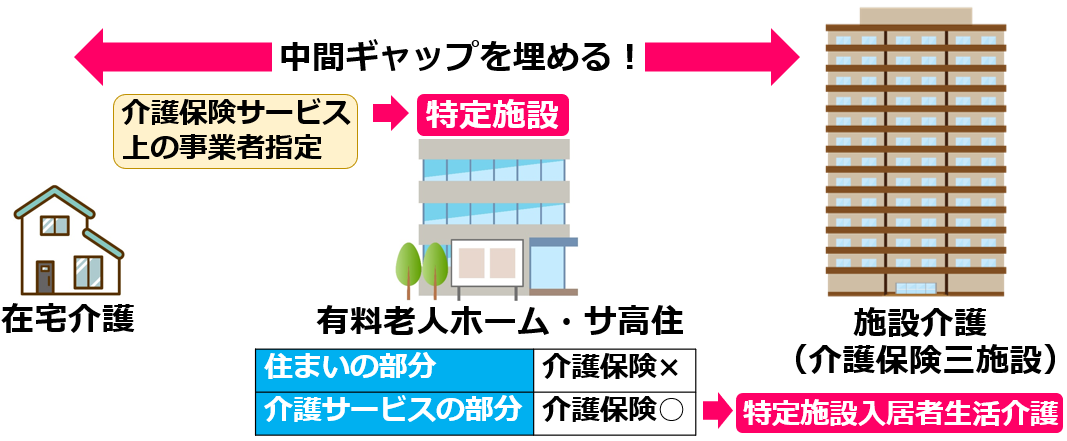

有料老人ホームとサ高住は、いずれも介護施設ではありません。介護保険法上、『介護施設』に位置付けられるのは、介護老人福祉施設(いわゆる特養)、介護老人保健施設(いわゆる老健)、介護医療院の三施設だけです。これらを介護保険三施設と呼びます。

介護保険制度が始まる以前から、これら介護施設の整備が進められてきたわけですが、入所希望者に対して施設が不足し、『入所待機者』が増加する問題が浮上していました。そこで考案されたのが、高齢者介護に適した『住まい』を整備し、そこに介護保険を組み合わせるという仕組みです。目的は在宅介護と施設介護(介護保険三施設)の中間ギャップを埋める点にあります。有料老人ホームとサ高住はここに位置付けられます。

の中間ギャップを埋める.png)

の中間ギャップを埋める.png)

特養などの介護保険施設と異なり、住まいの部分は介護保険ではカバーされず、介護サービスの部分だけが介護保険の対象となります。

有料老人ホームとサ高住の制度比較

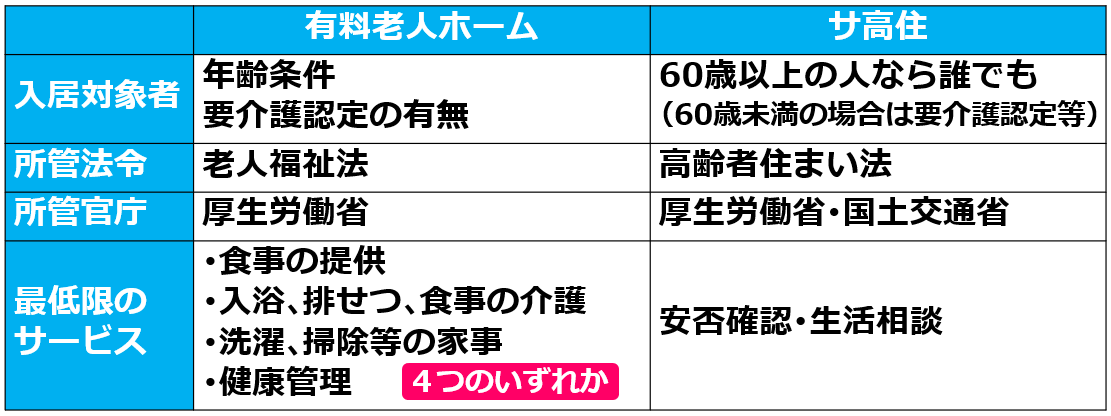

続いて有料老人ホームとサ高住について、簡単な制度比較を行います。

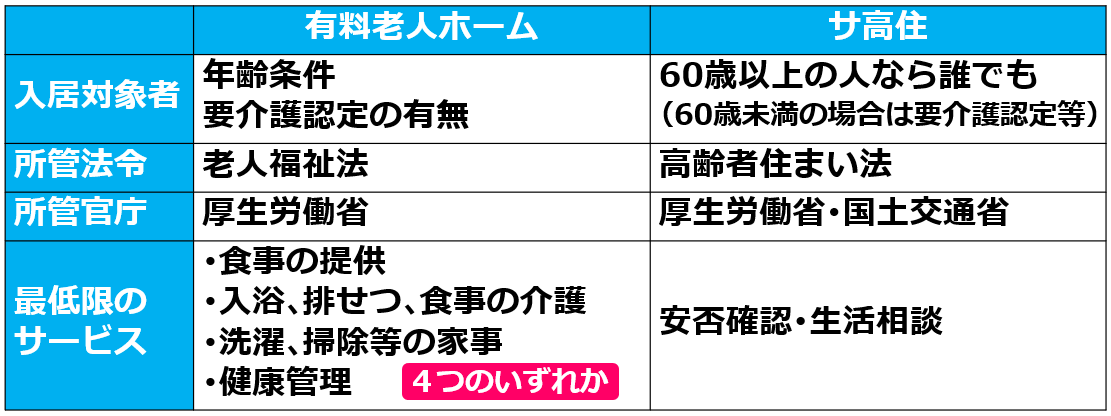

まずは入居対象者です。有料老人ホームの入居対象者は事業者によって異なりますが、年齢条件に加えて、要介護認定の有無を入居条件にしている事業者が大半です。一方サ高住の場合、60歳以上の人なら誰でも入居対象になりますが、60歳未満の場合は要介護認定を受けていること等が入居条件となります。

所管法令と所管官庁もそれぞれ異なり、有料老人ホームは老人福祉法に基づき厚生労働省が所管し、サ高住は高齢者住まい法に基づき厚生労働省と国土交通省が共同で所管します。

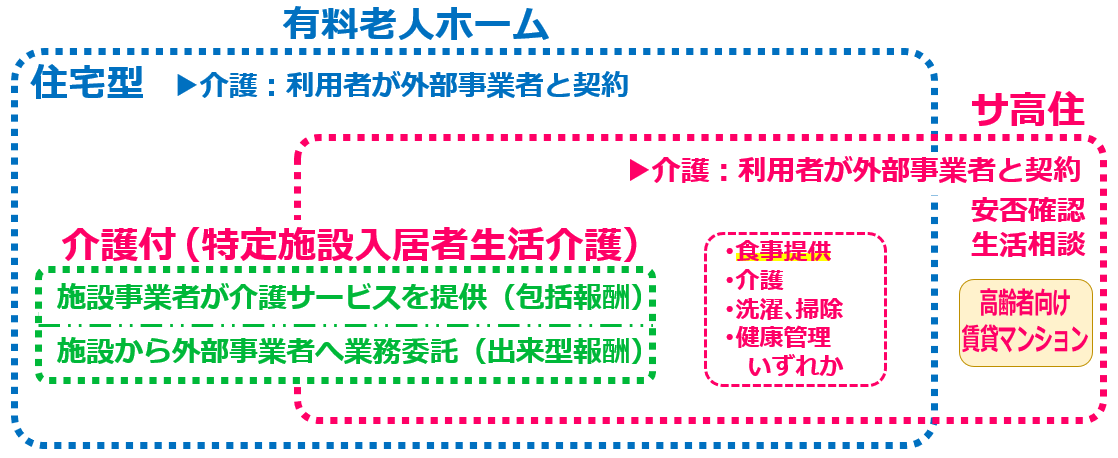

最低限提供しなければならないサービスとして、有料老人ホームでは以下4つのいずれかのサービス提供が必要となります。

有料老人ホームの提供サービス

①食事の提供

②入浴、排せつ、食事の介護

③洗濯、掃除等の家事

④健康管理

一方サ高住で最低限提供しなければならないサービスは、安否確認と生活相談です。

介護サービスの提供方法・特定施設入居者生活介護

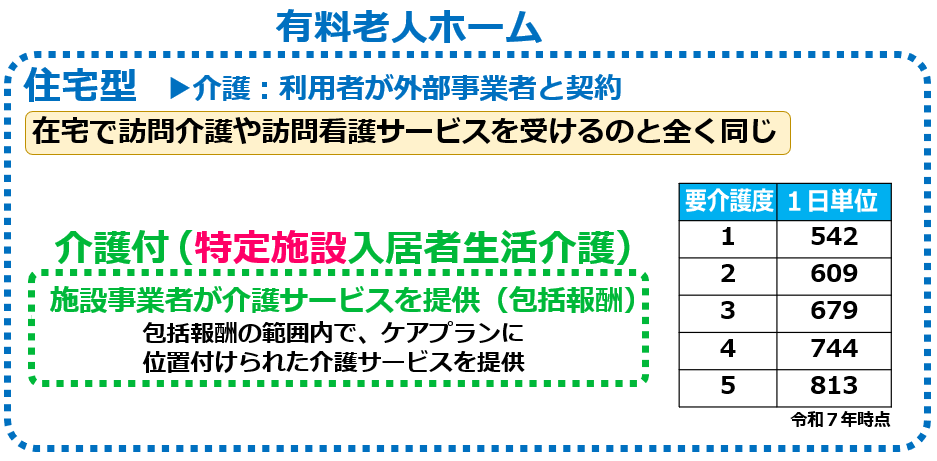

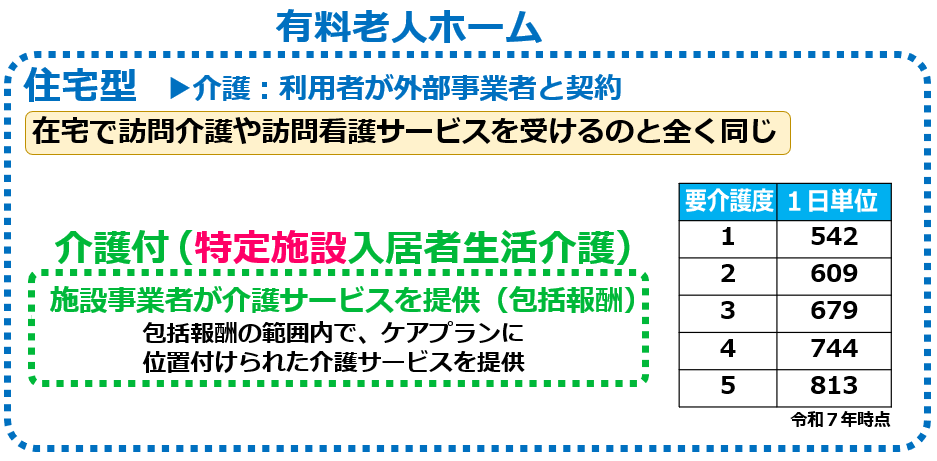

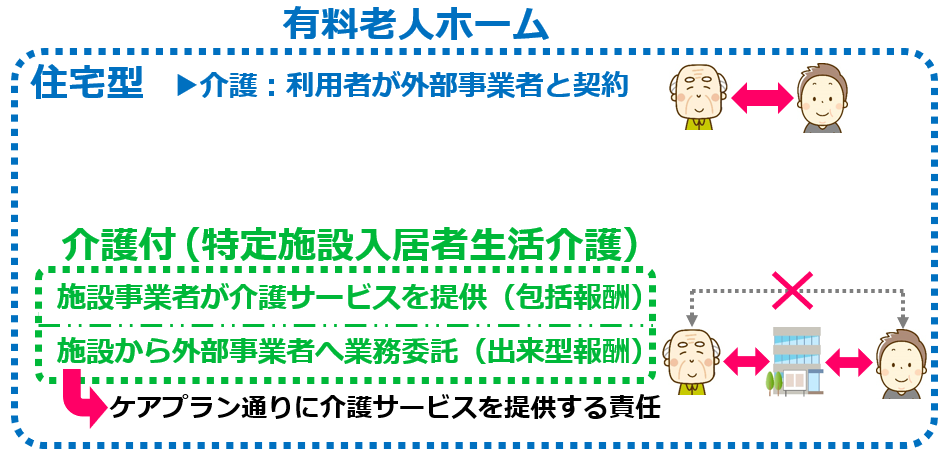

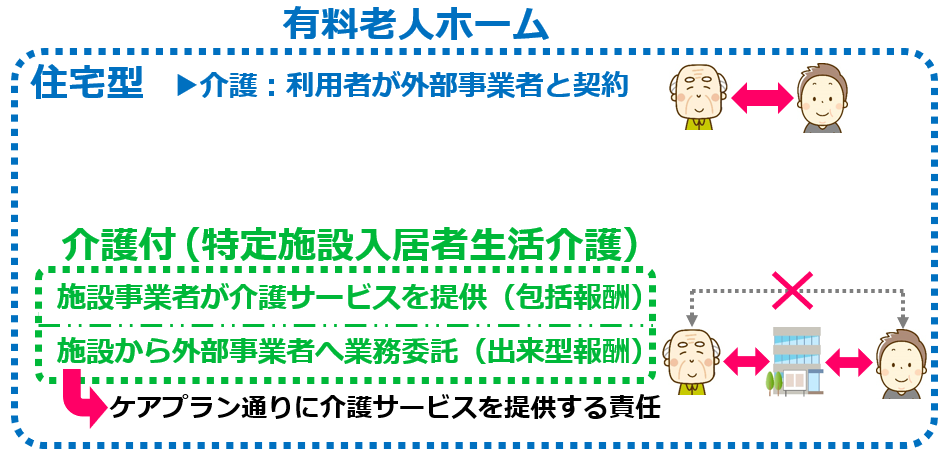

続いて有料老人ホームとサ高住の介護保険サービスの提供方法について解説します。有料老人ホームは住宅型、介護付、健康型の3種類がありますが、このうち健康型は全体の0.1%と極めて少ないため、住宅型と介護付に絞って解説します。

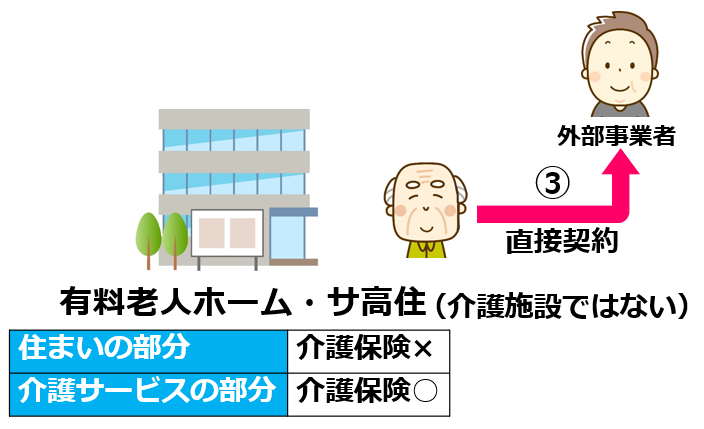

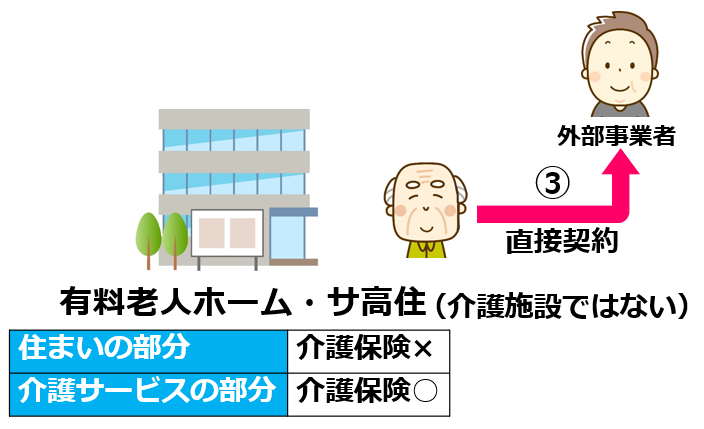

住宅型有料老人ホームは、自施設の職員は介護サービスを提供せず、利用者が外部の介護事業者と契約する形式です。在宅で訪問介護や訪問看護サービスを受けるのと全く同じ契約形態です。

これに対して介護付というのは、施設事業者が介護サービスを提供する形式です。住宅型と大きく異なる点が、介護サービスの単位数が1日ごとの包括報酬となる点です。例えば要介護度1の人の場合、1日542単位、要介護度5の人の場合1日813単位となります。(令和7年時点)。要するに、施設事業者がこの包括報酬の範囲内で、ケアプランに位置付けられた介護サービスを提供するわけです。

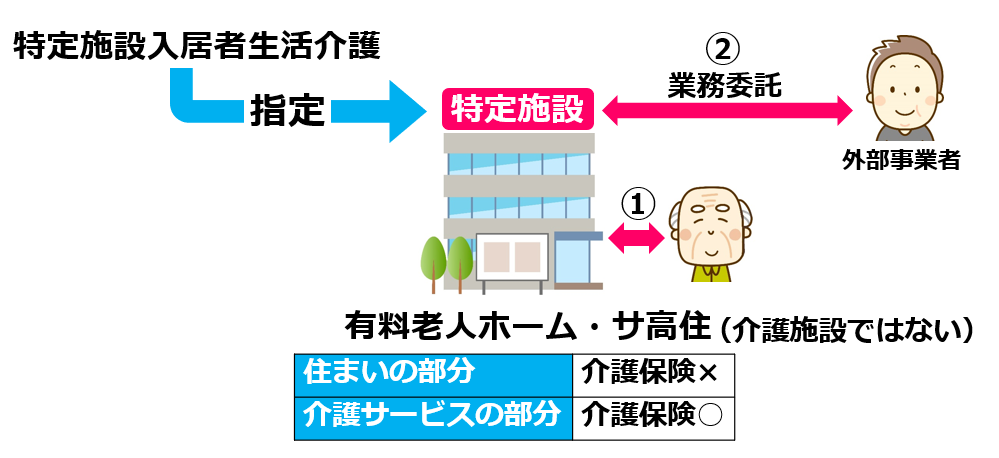

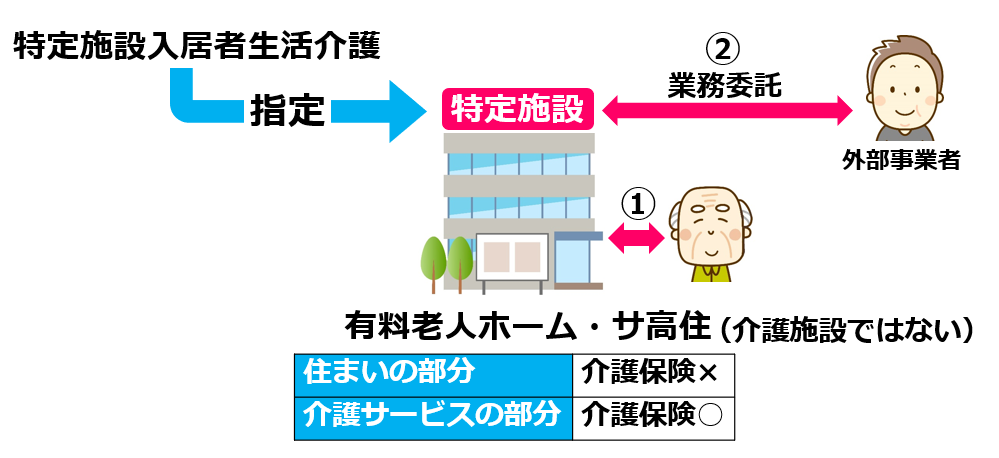

この介護報酬を算定するためには、施設事業者は管轄自治体から『特定施設入居者生活介護』という指定を受ける必要があります。

『特定施設』という点がポイントで、冒頭でご説明したとおり、在宅介護と施設介護(介護保険三施設)の中間ギャップを埋める有料老人ホームやサ高住に与えられる指定種別であるわけです。

分かりやすく言うと、在宅で介護を受ける人や施設介護を受ける人がいる反面、いずれの形式にも適さない人がいる。そのような人たちのために、有料老人ホームやサ高住を『特定施設』と位置づけ、その『特定施設』に対して、介護保険サービス上の『事業者指定』を行う。これが『特定施設入居者生活介護』の仕組みです。

介護サービスの業務委託(外注)

さて、ここからの理解が複雑になります。介護付有料老人ホームは『特定施設入居者生活介護』の指定を受けることで、介護サービスを介護保険によって提供することができる点まで解説しました。介護報酬は1日単位の包括報酬です。

一方、施設事業者としては介護サービスを提供したいけれども、人員確保が難しい場合があります。そこで認められたのが、施設事業者から外部の介護サービス事業者へ業務委託する形式です。施設事業者は、ケアプランを作成し、ケアプラン通りに介護サービスを提供する責任を負いますが、実際の介護サービスについては『外注』することが認められます。

先ほど解説した住宅型の場合は、利用者が外部の介護サービス事業者と直接契約する形式ですが、介護付の場合は利用者の契約相手先はあくまで施設事業者であり、利用者と外部の介護サービス事業者との間には契約関係は生じません。介護報酬に関しては、ケアプラン作成、安否確認、生活相談の部分は定額報酬、実際の介護サービス部分は出来高報酬となり、その合計が介護報酬となります。

有料老人ホームの取り扱いを受けるサ高住

続いてサ高住について解説します。サ高住は高齢者の住まいに、安否確認と生活相談がついた、言い換えれば『高齢者向け賃貸マンション』のイメージです。しかし、有料老人ホームの条件である、

①食事の提供、②介護、③洗濯、掃除等の家事、④健康管理、以上4つのサービスのうち、いずれかを提供するサ高住は、有料老人ホームとして取り扱われます。ほとんどのサ高住が食事提供を行っていることにより、制度上は有料老人ホームとして取り扱われています。

この場合、サ高住における介護サービスの付け方は、有料老人ホームと同じです。つまり、利用者が外部の介護事業者と契約する方式を採るか、サ高住事業者自身が『特定施設入居者生活介護』の指定を得て、介護付きサービスとしてサ高住を運営する方式を採るかです。

最後にもう一度整理

有料老人ホームとサ高住の理解が非常に複雑なので、最後にもう一度整理します。有料老人ホームとサ高住両施設とも介護施設ではありませんが、介護保険法上の『特定施設』と定義し、事業者の申請を受けて『特定施設入居者生活介護』の指定を与え、介護保険サービスを組み合わせている点。『特定施設入居者生活介護』には自施設の介護職員が対応する形式と、外部事業者に業務委託する形式がある点。

これらと異なり、そもそも有料老人ホームやサ高住自身が介護サービスを提供せず、利用者が外部事業者と直接契約する形式がある点。

以上がポイントになります。この点、正しく整理しておきましょう。

まとめ

今回のコラムでは有料老人ホームとサ高住での介護保険サービスの付け方について解説しました。有料老人ホームとサ高住の違い、特定施設入居者生活介護の仕組みについてご理解いただけたかと思います。

会社設立・運営をサポート!

タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。

【この記事の執筆・監修者】

- (いのうえ ごう)

-

※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。

ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆社会保険労務士・行政書士

◆奈良県橿原市議会議員

◆介護福祉士実務者研修修了

◆タスクマン合同法務事務所 代表

〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

(電話)0120-60-60-60

06-7739-2538

コラムサムネ02-320x180.jpg)

-コピー-320x180.jpg)

|人材育成訓練、認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練コラムサムネ-320x180.jpg)

-320x180.jpg)