【令和6年度法改正対応】料金受け取りルール|領収証の印紙、割引、交通費請求条件、自費サービス|訪問介護の開業講座⑥

-1.jpg)

-1.jpg)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。近い将来、訪問介護の立ち上げを考えておられる方に向けて「令和6年度法改正対応、訪問介護の開業講座」をお届けします。第6回のテーマは「料金受け取りルール」です。領収証の印紙、割引、交通費請求条件、自費サービスについて詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・訪問介護サービスの本人負担割合を理解したい方

・領収書に貼る印紙について理解したい方

・訪問介護サービス料の割引を理解したい方

・交通費の請求条件と自費サービスについて理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数70名、累積顧客数は北海道から沖縄まで772社、本社を含め8つの営業拠点で運営しています。コラムでは領収証の印紙、割引、交通費請求条件、自費サービスについて詳しく解説します。

同じ内容を動画でも解説しています。

本人負担割合

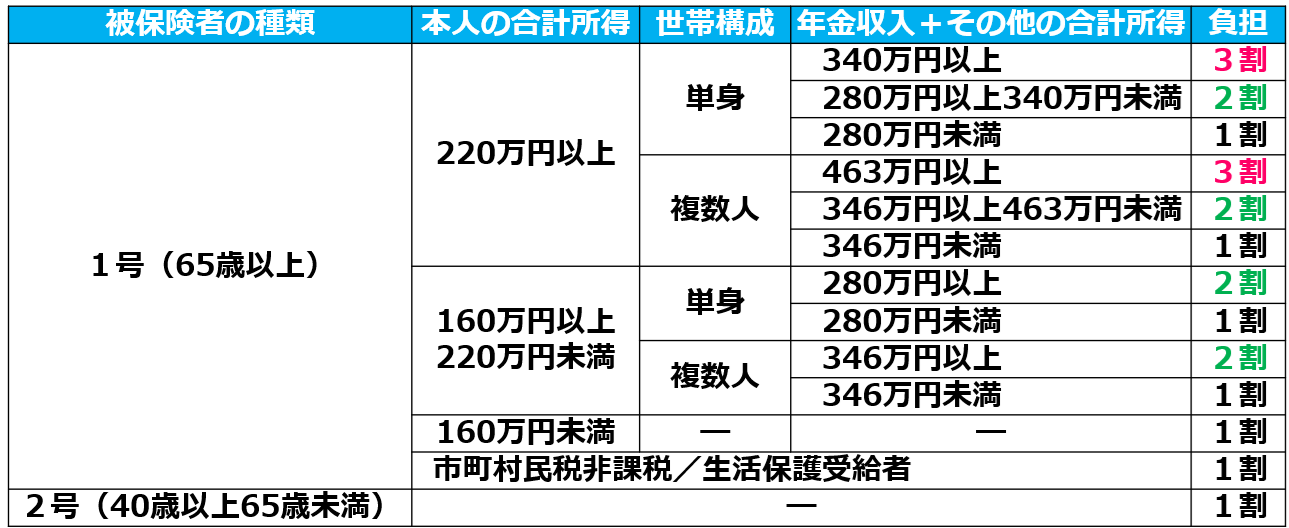

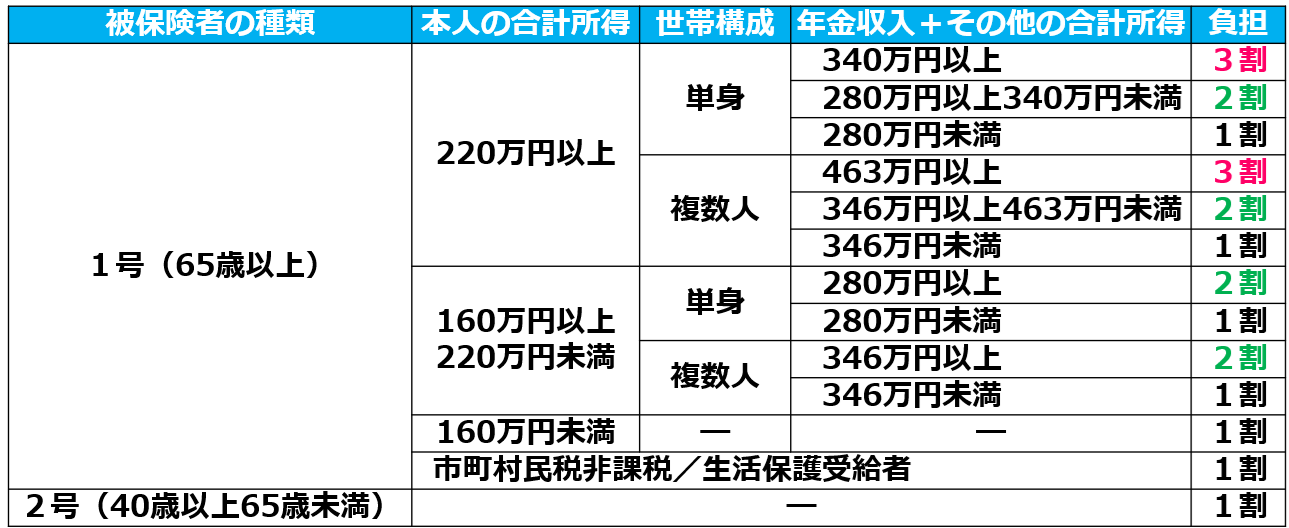

初めに、訪問介護サービスを利用する際の本人負担割合について解説します。訪問介護サービス利用時の本人負担割合は、被保険者の種類、本人の合計所得、世帯構成等に応じて異なります。

2号被保険者、つまり40歳以上65歳未満の医療保険加入者については、無条件に1割負担となります。

1号被保険者の方のうち、本人の合計所得が160万円未満の方、市町村民税非課税、生活保護受給者についても1割負担です。これ以外の方の負担割合を見ていきます。

本人の合計所得が220万円以上の場合、単身世帯か複数人世帯かに分類します。単身世帯の場合、年金収入とその他の合計所得の金額に応じて、340万円以上の場合3割負担、280万円以上の場合2割負担、280万円未満の場合1割負担となります。複数人世帯の場合は、単身世帯の場合に比べて条件金額が上がります。

同様に、本人の合計所得が160万円以上220万円未満の場合も、単身世帯と複数人世帯に分類し、それぞれの所得額に応じて負担割合が設定されています。

これらの区分に応じて、訪問介護事業者は利用者から利用料の支払いを受けることになります。

領収証の印紙

続いて、訪問介護サービスの利用者負担額の支払いを受けたときに、訪問介護事業者が発行する領収証について解説します。

利用者負担額の支払いに対して発行する領収証は、印紙税法上の「売上代金に係る金銭の受取書(第17号の1文書)に該当します。

5万円未満は非課税のため、収入印紙を貼る必要はありませんが、5万円以上受け取る場合、受取金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。例えば5万円以上100万円未満の場合に貼る収入印紙は200円です。

原則として訪問介護事業所は、印紙税法の規定に従って収入印紙を貼る必要がある、と理解しましょう。

ただし例外的に、一般社団法人またはNPO法人のうち、定款に「剰余金の配当、分配ができない」との定めがある場合に限り、収入印紙を貼る必要はありません。

一般社団法人またはNPO法人で訪問介護事業所を運営する場合、定款の記載を確認しましょう。

訪問介護サービス料の割引

続いて訪問介護サービス料の割引について解説します。

訪問介護事業者は原則として、訪問介護サービス料を割り引くことはできませんが、例外的に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(略称:介給届)」を提出することで、訪問介護サービス利用料を割り引くことができます。

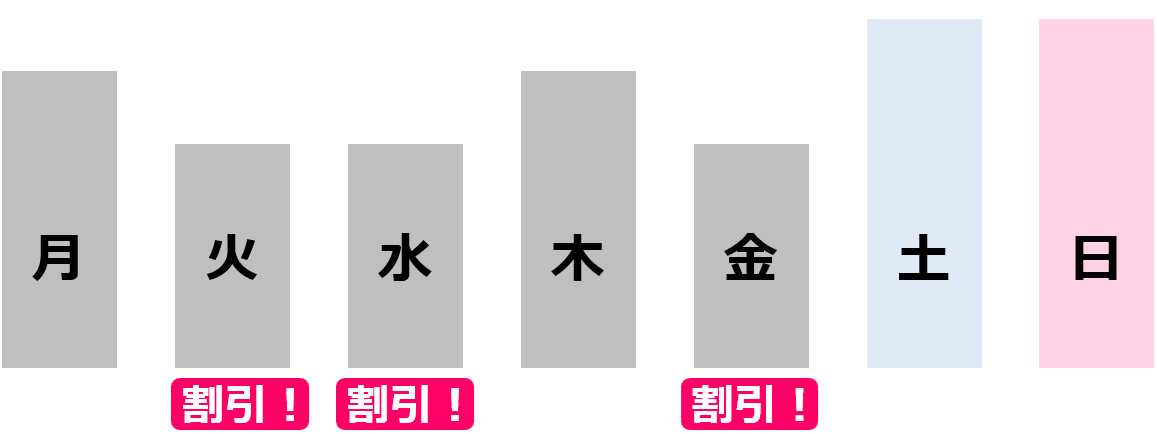

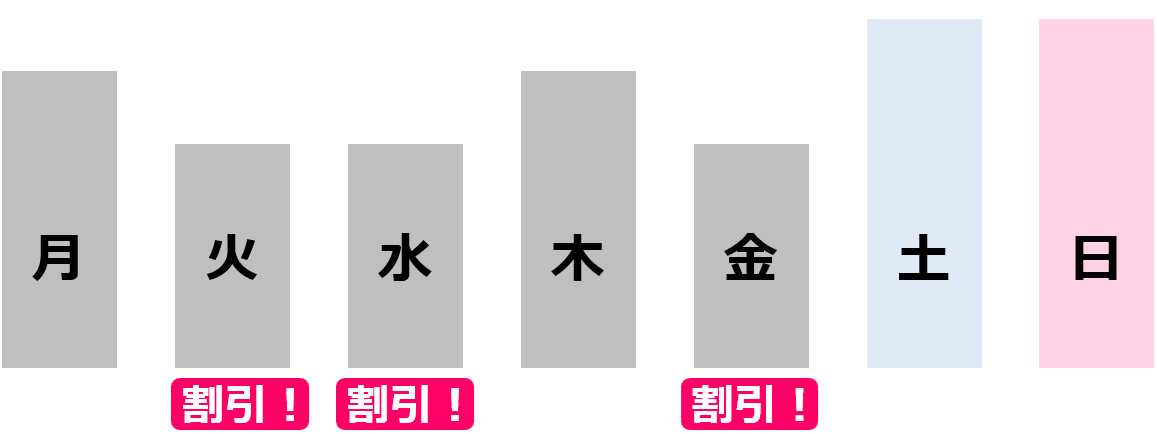

例えば、利用希望が少ない曜日や時間帯の料金を割り引くことで、利用希望曜日や時間帯を分散し、人員の稼働を効率化する効果が期待できます。

具体的に見ていきましょう。まず割引の方法です。割引は「額」ではなく「率」で定める必要があります。例えば5%割引、10%割引などです。なお、小数点以下の割引率設定はできません。

次に割引の単位です。訪問介護の場合、身体介護と生活援助で別々の割引率設定はできず、あくまでも「訪問介護サービス全体」で設定することになります。

割引の適用条件として、例えば「11時から13時を10%割引」、「15時から17時を5%割引」など、複数の条件を設定することができます。また曜日や特定の日付に割引条件を設定したり、複数の割引条件が重なる場合の取り扱いルールを設定することもできます。

これら割引に関する事項を運営規程に記載し、介給届を提出することで、訪問介護サービスの割引を行うことができるようになります。

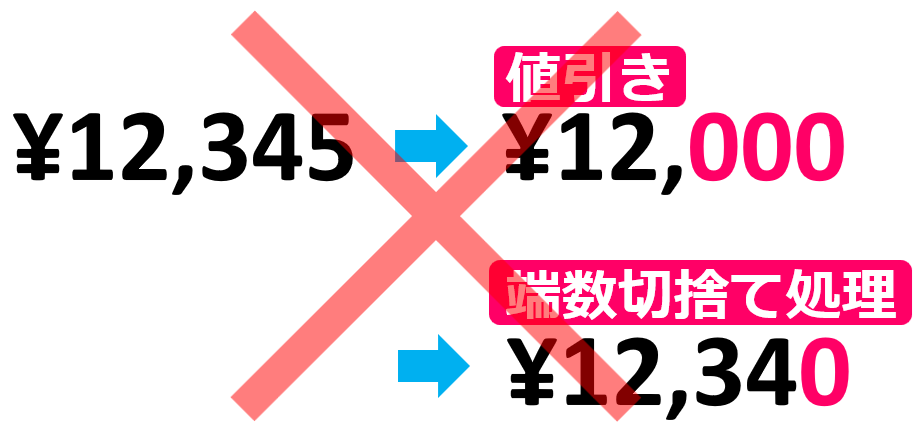

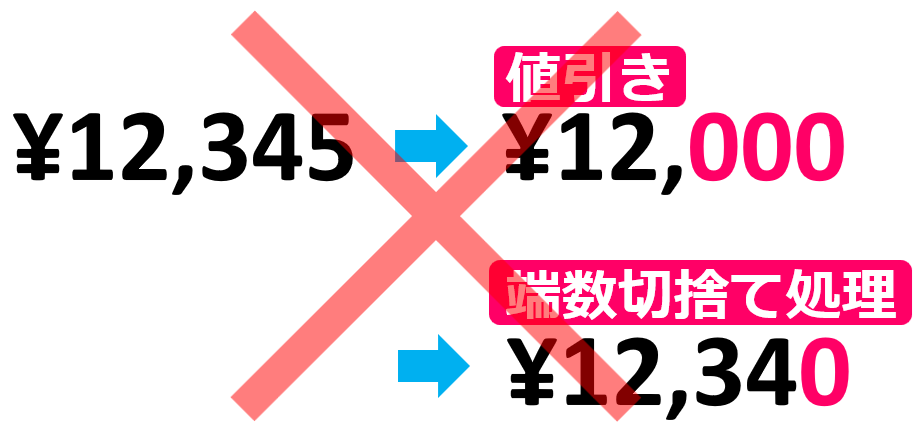

ちなみに、ここで解説した「割引」以外の、純粋な「値引き」や10円未満切捨てなどの「端数切捨て処理」などは認められていません。値引きや端数切捨処理をした場合、運営基準違反となるため、くれぐれも注意しましょう。

利用料を運営規程に

先の項目の解説とも関連しますが、訪問介護サービスの利用料は、運営規程に記載する必要があります。

3年に1回の報酬改定により利用料が変動することから、運営規程には「介護報酬告示上の額」と記載しておき、報酬改定の都度、運営規程を改定しなくても良いようにしている事業所が多いかと思います。

ここからは「利用料」と「割引」以外に、訪問介護事業の運営規程に記載が必要となる「交通費」と「自費サービス」について解説を加えたいと思います。

訪問介護の交通費

まずは交通費からです。運営規程には「通常の事業の実施地域」を記載する必要があり、これらは指定申請書にも同じ内容を記載します。

この「通常の事業の実施地域」の範囲内の居宅訪問に関する交通費については、訪問介護報酬の単位数の中に含まれる、との考え方に立つため、利用者に対して交通費を請求することはできません。

一方で、「通常の事業の実施地域」の範囲外の居宅訪問に関する交通費については、運営規程に記載し、かつ予め利用者またはその家族に同意を得ることにより、請求することが可能となります。

訪問介護と自費サービスの関係

本編の最後に、訪問介護と自費サービスの関係について解説します。自費サービスとは、利用者自身の要介護度に関係なく、利用料を全額自己負担によって訪問介護事業者へ支払う必要のあるサービスを言います。

自費サービスは3つのケースに分類することができます。

第1に、利用者が支給限度基準額を超えて訪問介護サービスの利用を望む場合です。支給限度基準額とは、介護保険給付の限度額のことです。支給限度基準額については以下のコラムをご参照ください。

第2に、法定代理受領の要件を満たさない場合です。法定代理受領とは、訪問介護サービス費が利用者に代わり、事業者に直接支払われることを言います。

法定代理受領の要件を満たさない具体例として、以下の事例を挙げることができます。

法定代理受領の要件を満たさない具体例

・ケアプランが作成されていない場合

・要介護認定前にサービスを利用した場合

・保険料滞納がある場合等が挙げられます。

これら第1、第2のケースは、提供サービス自体は訪問介護の範疇ではあるものの、利用者側の都合により保険給付の対象になっていない状況を指します。この場合、全額自己負担となるよう、運営規程には以下の通り記載しておくと良いでしょう。

運営規程の記載例

指定訪問介護を提供した場合の利用料は、介護報酬告示上の額によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、告示上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とする。

一方、第3はそもそも「訪問介護の範疇に入らないサービス」を提供する場合です。具体例としては、利用者以外の家族の部屋の掃除や洗濯、庭の草ひきや花木の水やりなどが該当します。

このようなサービスを提供する場合、訪問介護とは別の運営規程を定め、利用者に説明し理解を得る必要があるとともに、会計区分も別建てにする必要があります。

まとめ

「令和6年度法改正対応、訪問介護の開業講座」、第6回は「料金受け取りルール」をテーマに解説しました。領収証の印紙、割引、交通費請求条件、自費サービスについてご理解頂けたかと思います。

会社設立・運営をサポート!

タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。

【この記事の執筆・監修者】

- (いのうえ ごう)

-

※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。

ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆社会保険労務士・行政書士

◆奈良県橿原市議会議員

◆介護福祉士実務者研修修了

◆タスクマン合同法務事務所 代表

〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

(電話)0120-60-60-60

06-7739-2538

【最近の投稿】

の会社設立・指定申請の開業相談と税理士・社労士・行政書士・司法書士顧問契約ヘッダー.png)

10月改定|最低賃金 都道府県別(地域別)最低賃金|エクセル・PDFファイルによるダウンロード可-300x225.jpg)