認知症ケア|介護・障害福祉事業所の職員が知っておくべき認知症ケアの基礎知識|症例・支援方法・社会制度

-1.jpg)

-1.jpg)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。介護事業所・障害福祉事業所を経営している皆さん、またはこれらの事業所で勤務している皆さん、認知症ケアを正しく理解していますでしょうか?今回のコラムでは、認知症の代表例とその症状、認知症利用者に対する支援方法、認知症を取り巻く社会制度について詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・介護事業所・障害福祉事業所を経営している方

・これらの事業所で勤務している方

・認知症の代表例とその症状を理解したい方

・認知症利用者に対する支援方法を理解したい方

・認知症を取り巻く社会制度を理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数81名、累積顧客数は北海道から沖縄まで914社、本社を含め10の営業拠点で運営しています。コラムでは、認知症の代表例とその症状、認知症利用者に対する支援方法、認知症を取り巻く社会制度について詳しく解説します。

- 1. 認知症の基礎知識

- 2. 認知症の代表例と特徴

- 2.1.1. アルツハイマー型認知症

- 2.1.2. 脳血管性認知症

- 2.1.3. レビー小体型認知症

- 2.1.4. 前頭側頭型認知症

- 3. 行動・心理症状(BPSD)の理解と向き合い方

- 4. 認知症高齢者の日常生活自立度による支援の目安

- 5. 認知症ケアの基本的視点

- 6. パーソン・センタード・ケアの実践

- 7. 非薬物療法の多様なアプローチ

- 8. ケアマネジャー(介護支援専門員)の役割

- 9. 多職種連携と情報共有の工夫

- 10. 地域包括ケアシステムの中での認知症対応

- 11. 家族支援と介護者の負担軽減

- 12. 意思決定支援とインフォームド・コンセント

- 13. 地域共生社会の実現に向けて

- 14. まとめ

認知症の基礎知識

はじめに「認知症」の基礎知識から解説します。「認知症」とは、『病気や障害によって脳の働きが低下し、記憶や判断、理解、言語、行動などの機能が持続的に低下し、日常生活に支障をきたす状態』を指します。加齢によるもの忘れとは異なり、病的な進行が見られる点が特徴です。

認知症は単一の病名ではなく、さまざまな原因疾患に基づく症候群の総称です。つまり、認知症という名前の病気があるわけではなく、「認知症状態」を引き起こす病気や障害の集合体と理解するとよいでしょう。

認知症の代表例と特徴

続いて、認知症の代表例と特徴について解説します。認知症にはいくつかのタイプがあり、それぞれ特徴や経過が異なります。現場でのケアの方針を考えるうえで、こうした違いを把握しておく必要があります。以下、認知症の代表例を4つご紹介します。

アルツハイマー型認知症

最も多く見られるタイプで、記憶障害から始まり、次第に見当識障害、判断力の低下などが現れます。原因としては、脳内にアミロイドβ(ベータ)というたんぱく質が沈着し、神経細胞が破壊されることが挙げられています。進行は緩やかで、初期段階では軽い物忘れ程度に見えることも少なくありません。

脳血管性認知症

脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によって起こる認知症です。発症部位や損傷の範囲に応じて症状には個人差があり、記憶障害が目立たず判断力の低下が先に現れるケースもあります。感情の起伏が激しくなったり、言語障害や運動障害を伴うこともあります。

レビー小体型認知症

実際には存在しない人や動物が見える幻視や、手の震え、動作の緩慢、筋肉のこわばり等のパーキンソン症状、認知機能の大きな変動などが特徴です。また、抗精神病薬に対して過敏に反応する傾向があり、投与に際しては慎重な対応が求められます。特にハロペリドール等の第一世代抗精神病薬は、重篤な副作用を引き起こす可能性があるため、使用は原則として避けるべきとされています。

注意の持続が難しいことや、日によって認知機能が著しく異なることがあり、睡眠中に大声を出したり、暴れる「レム睡眠行動障害」も見られます。

前頭側頭型認知症

比較的若年で発症することがあり、性格や行動の変化が早期に現れます。例えば、突然無遠慮になったり、社会的に不適切な言動が増えるといった症状です。記憶障害は比較的軽度であるため、周囲との摩擦が先に表面化することもあります。

これらのタイプを理解し、本人や家族との関わり方を柔軟に調整することが、ケアの第一歩といえるでしょう。

行動・心理症状(BPSD)の理解と向き合い方

続いて、BPSDについて解説します。認知症が進行すると、記憶や判断の障害だけでなく、行動や感情にも変化が見られることがあります。これを「行動・心理症状」、英字表記ではBPSD(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)と呼びます。

代表的なものとしては、徘徊、妄想、暴言・暴力、不安、抑うつ、幻覚、睡眠障害などがあります。こうした症状は、本人の身体的・心理的負担や、周囲の環境の影響によって悪化することがあります。

BPSDを単なる「問題行動」としてではなく、「本人の不安や混乱の表現」と捉える必要があります。その背景にある感情や困難に目を向け、適切な環境調整や関わり方を考える姿勢が求められます。

認知症高齢者の日常生活自立度による支援の目安

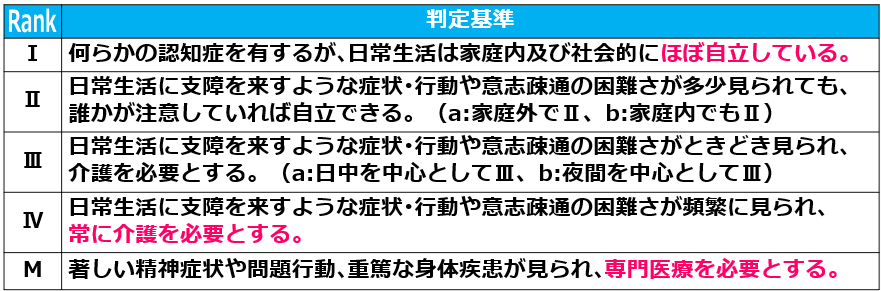

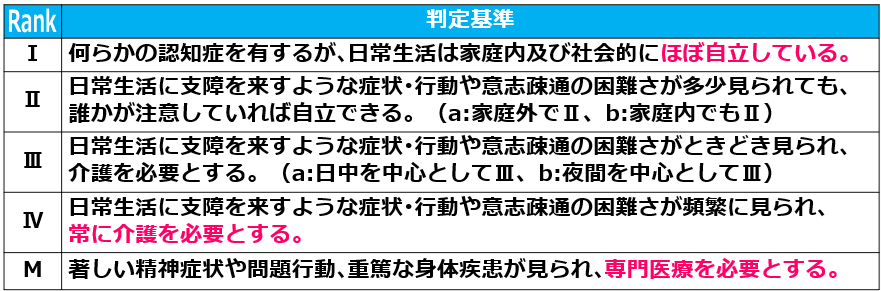

続いて、日常生活自立度について解説します。日常生活自立度は、認知症による日常生活への影響を5段階で分類し、どの程度の支援が望ましいかを判断する目安となるものです。

たとえば、Ⅰは「何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している状態」であり、Ⅳは「日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、

常に介護を必要とする状態」、Mは「著しい精神症状や問題行動、重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする状態」とされます。なお、M(Medical)は等級とは別に付加される補助記号であり、医療管理の必要性を示すものです。これらの指標は介護保険の要介護認定の資料としても活用され、事業者やケアマネジャーが支援内容を検討する際の共通言語として機能します。

数値だけにとらわれず、実際の様子や生活環境を丁寧に把握することが大前提ですが、目安として活用することで、客観的な支援計画につながります。

認知症ケアの基本的視点

続いて、認知症ケアの基本的視点について解説します。認知症ケアにおいては、幻覚や興奮などにより本人や周囲に支障が出る場合には、適切な薬物療法を検討する場合がありますが、基本的視点としては「症状を抑える」ことよりも、「本人の暮らしを支える」ことが中心となります。

その際、ただ身体介護を行うのではなく、本人の感情や記憶、こだわり、生活歴など個別の背景に寄り添うことが重要となります。たとえば、言葉が通じにくい場面でも、表情や身振り、行動の意味を丁寧に読み取り、安心できる関わりを心がけることで、関係性を築くことができます。

また認知症の進行を前提としながらも、「できることを維持する」、「少しでもできることを増やす」という視点を持つことで、本人の自立や意欲が向上する点にも理解が必要です。

着替え、食事、排泄といった基本的な生活行為を、できるだけ本人が自分で行えるようにすることは、本人の尊厳を支える上でも意味があります。少しの声かけや手助けによって「自分でできた」という感覚を残すことが、本人の安定にもつながります。

パーソン・センタード・ケアの実践

続いて、「パーソン・センタード・ケア」の理念について解説します。パーソン・センタード・ケアとは、認知症の人を単に「ケアを受ける対象」として見るのではなく、「ひとりの生活者」としてその人らしさを尊重するケアのあり方です。

たとえば、過去の職業や趣味を活かした活動、本人のリズムに合わせた生活サイクルの調整、それまで慣れ親しんだ環境の維持などが挙げられます。この視点をもつことで、BPSD(行動・心理症状)を予防することにもつながります。

認知症のある方にとって、環境調整は大きな意味を持ちます。少しの違和感や変化が不安や混乱を引き起こすこともあるため、例えば照明の明るさ、トイレの表示、音の刺激などの環境調整により安心感を生み出みだすよう工夫します。

また認知症ケアの中核には、「尊厳の保持」という理念があります。たとえ認知機能が低下しても、本人のこれまでの人生、人格、価値観が失われるわけではありません。だからこそ、日々の言動や支援の中で、その人を「ひとりの生活者」として尊重することが大切です。

具体的には、頭ごなしに制止しない、言い分をまず受け止める、行動の背景にある気持ちを想像するなどの関わり方があります。また、職員同士でも、「この対応は適切だったか」と振り返る機会を持つことで、倫理的な姿勢が育まれます。

非薬物療法の多様なアプローチ

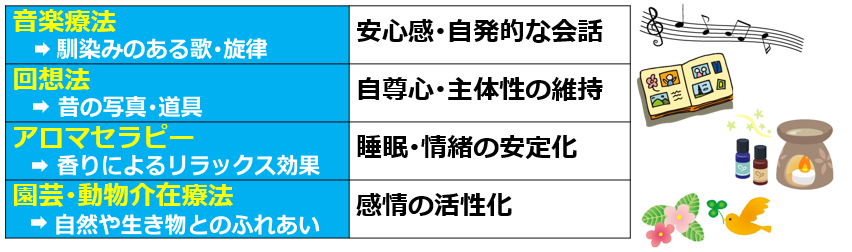

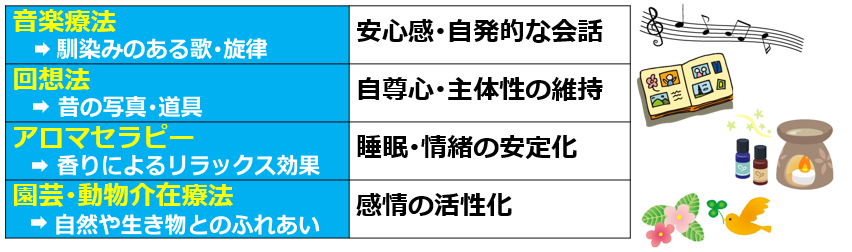

続いて、非薬物療法について解説します。非薬物療法とは薬物に頼らず、不安や混乱を和らげる方法を指します。いずれも一定の効果のあることが、研究などにより示唆されていますが、現時点での科学的根拠は限定的であり、効果には個人差が大きいため、ケアチーム全体での継続的な評価が重要となります。

代表的な例としては次のようなものが挙げられます。

「音楽療法」では、馴染みのある歌や旋律を聴くことで、安心感や自発的な会話を引き出すことを目的とします。

「回想法」では、昔の写真や道具を用いて過去を思い出すことで、自尊心や主体性の維持を目的とします。

「アロマセラピー」では、香りによるリラックス効果で、睡眠や情緒の安定化を図ります。

「園芸・動物介在療法」では、自然や生き物とのふれあいによる、感情の活性化を目的とします。

非薬物療法は一人ひとりに合わせて工夫する余地があり、職員の創意工夫が活かされる領域であるとも言えます。

ケアマネジャー(介護支援専門員)の役割

続いて、ケアマネジャー(介護支援専門員)の役割について解説します。認知症ケアを継続的に支えるうえでは、ケアマネジャーの存在が欠かせません。ケアマネジャーは、本人の状態や家族の意向を踏まえて、どのような支援が適しているかを判断し、介護サービス全体を調整する役割を担います。

特に、認知症のある人は言葉での表現が難しくなるため、観察を通じてニーズを把握し、医療や介護の専門職とつなぐケアマネジャーの役割が重視されます。

の役割.png)

の役割.png)

また各自治体では、「認知症初期集中支援チーム」という専門職によるチームが設置され、早期対応を推進しています。医師、看護師、保健師、社会福祉士などが参加し、家庭を訪問しながら本人・家族の課題を整理し、適切な支援につなげます。

初期段階で支援に入ることで、BPSDの悪化や家族の疲弊を防ぎ、早期治療介入による進行の抑制を目指します。また地域のケアマネジャーとの情報連携も、重要な役割のひとつです。

多職種連携と情報共有の工夫

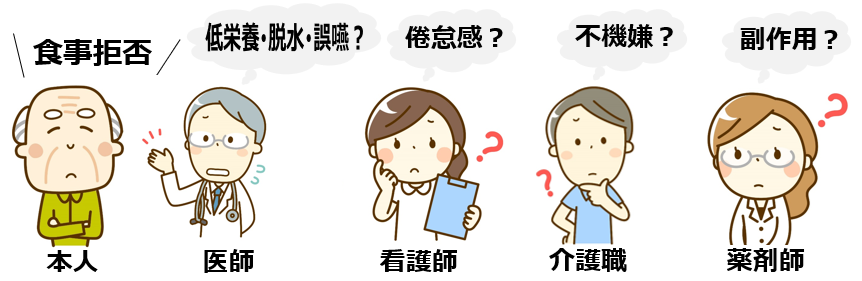

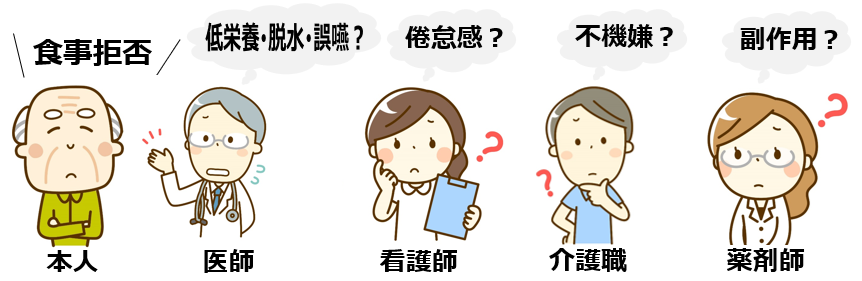

続いて、認知症ケアにおける多職種連携について解説します。認知症ケアでは、医師、看護師、介護職、薬剤師など、多くの職種が関わります。役割が違うからこそ、情報共有や方針のすり合わせが重要です。

たとえば、ある人に「食事拒否」があったとき、看護師は「発熱による倦怠感」と感じても介護職は「不機嫌」、薬剤師は「副作用の可能性」と捉えることもあります。さらに、食事拒否は低栄養や脱水、誤嚥リスクの兆候でもあるため、医師の評価も重要です。各職種の視点を活かし、原因を多角的に探ることで、適切な対応を行うことが重要です。

施設や在宅において、「かかりつけ医」との連携は大きな柱になります。認知症の進行状況や身体疾患との兼ね合いについて、医師による定期診察・評価を受けることは、本人の生活の安定に直結します。

また、認知症のある方にとって、「いつもの先生」との信頼関係は精神的な安心感につながるため、施設側からかかりつけ医に積極的な情報共有を行うことで、同じ方向を向いた支援体制づくりが求められます。

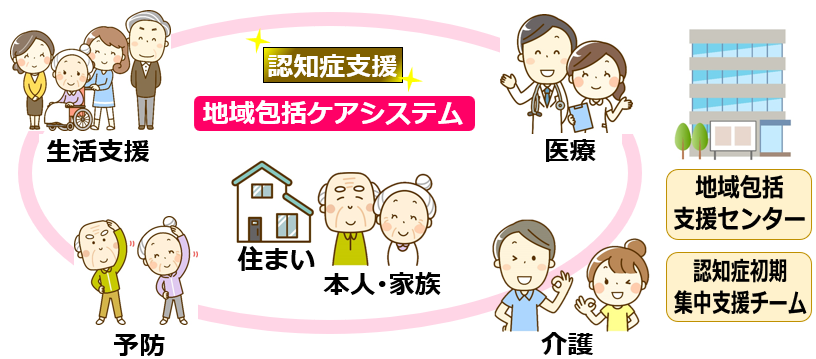

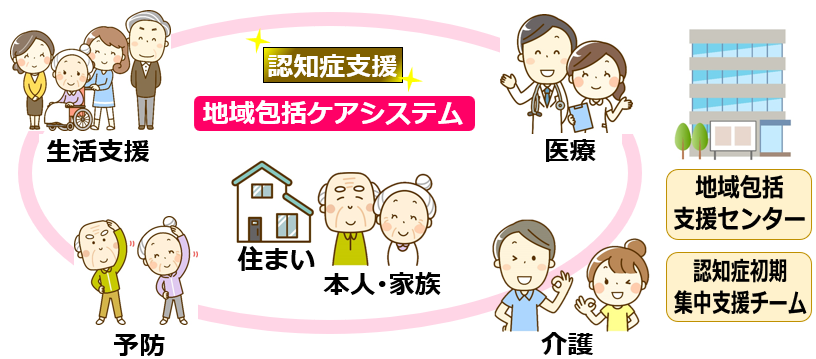

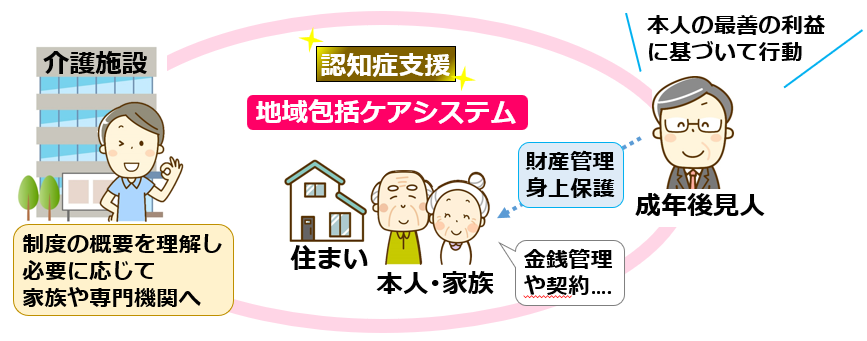

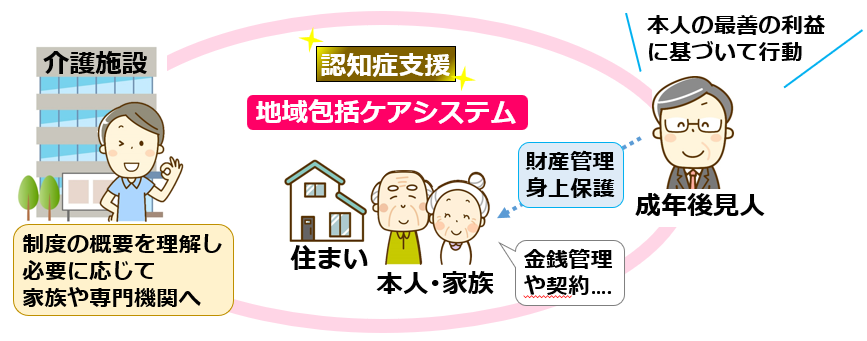

地域包括ケアシステムの中での認知症対応

続いて、地域包括ケアシステムにおける認知症対応について解説します。認知症のある人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるには、医療・介護・予防・生活支援・住まいが一体となった「地域包括ケアシステム」が鍵となります。この仕組みの中で、認知症支援は特に重視されています。

たとえば、認知症と診断された人が適切な医療や介護につながり、生活の不安を軽減できるように、地域包括支援センターや認知症初期集中支援チームが窓口として機能します。

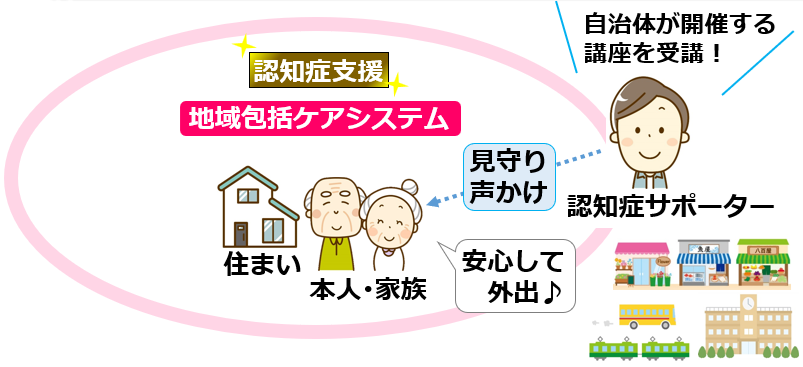

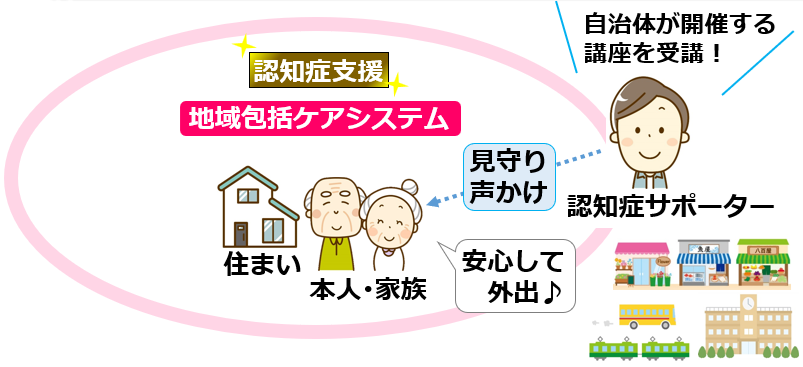

加えて、地域における見守りや声かけといった「ごく日常的な支援」が当事者の安心感につながることも少なくありません。この場面では「認知症サポーター」の存在が重要となります。認知症サポーターとは、認知症に関する正しい知識と理解を持ち、身近な支援を行える人たちのことであり、自治体が開催する講座を受講することで、誰でもなることができます。商店街、交通機関、学校など、地域のあらゆる場所に認知症サポーターが存在することで、認知症のある人が安心して外出できる環境が整っていきます。

また、認知症が進行し、金銭管理や契約などが難しくなった場合、「成年後見人制度」が支援の一つとして利用されることがあります。この制度は、本人の判断能力に応じて、成年後見人が財産管理や身上保護を行うものです。成年後見人は「本人の最善の利益」に基づいて行動することが求められており、勝手に決定を下す立場ではありません。施設職員としては、制度の概要を理解し、必要に応じて家族や専門機関につなぐ役割が期待されます。

家族支援と介護者の負担軽減

続いて、家族支援と介護者の負担軽減について解説します。認知症のある人を支えるうえで、家族の役割は大きくなりがちです。とくに在宅介護では、BPSDへの対応、将来への不安など、家族の精神的・身体的な負担が蓄積されやすい傾向があります。

.png)

.png)

そのため、家族に対する支援を欠かすことはできません。たとえば家族の休息を意味するレスパイト支援、家族勉強会や相談窓口など、介護者自身が孤立しないための仕組みが整えられつつあります。また、認知症に対する理解を共有する場を通じて、専門職との信頼関係が築かれていくこともあります。

意思決定支援とインフォームド・コンセント

続いて、意思決定支援とインフォームド・コンセントについて解説します。

インフォームド・コンセントとは、情報提供を受け、同意することを指します。つまり、本人に対して支援の方針を十分に説明し、本人がその内容を理解し、同意した上で実際の支援を開始するということです。

認知症のある人に対しても、できる限り「自分のことは自分で決める」という意思決定の尊重が重視されます。これが「意思決定支援」です。判断力の低下が見られても、全ての判断が困難になるわけではなく、伝え方やタイミングを工夫することで本人の意向をくみ取ることが可能です。

たとえば、「選択肢を絞って質問する」、「ゆっくり聞き取りやすく話す」、「目で見て分かるように説明する」といった工夫によって、本人が理解しやすくなります。これにより、サービス利用や生活の選択について、可能な限り本人の同意のもとで支援を行うことができます。

認知症のある人に対しても、本人の状態に応じた方法でこのプロセスを丁寧に行うことが求められます。

地域共生社会の実現に向けて

最後に、地域共生社会の理念とその重要性について解説します。

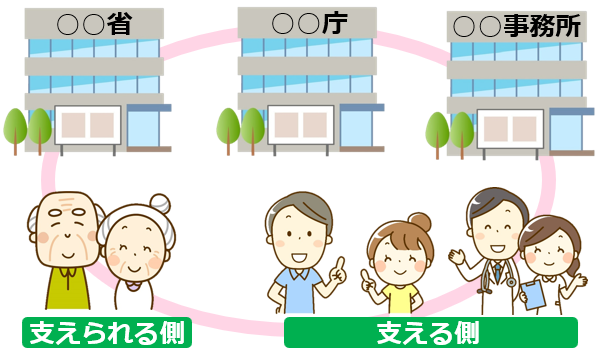

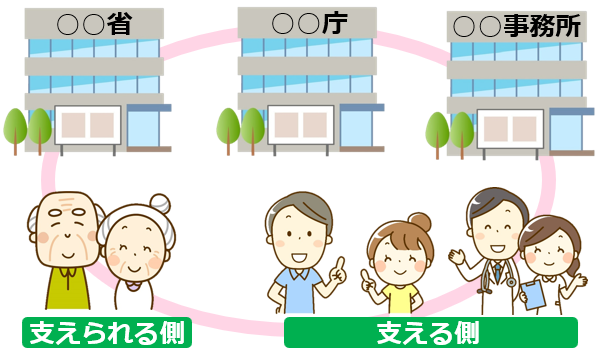

地域共生社会とは、縦割り行政の弊害や「支える側」「支えられる側」といった固定的な関係性を超えて、誰もが地域の中で役割を持ち、住民一人ひとりの暮らしや生きがい、そして地域そのものをともに創り上げていく社会を指します。

この観点から見ると、認知症への対応は地域共生社会の実現に向けた「入り口」であり、「出発点となるテーマ」とも言えるでしょう。認知症の方やその家族を地域で支える仕組みを整えることは、高齢者や障害のある人、子育て家庭、外国人、生活に困難を抱える人など、さまざまな背景を持つ人々を受け入れ、ともに暮らしていける地域づくりへとつながっていきます。

たとえば、買い物や公共交通機関の利用、病院や役所での手続き、さらには地域行事への参加といった、日常のあらゆる場面において、周囲の「ちょっとした気づき」や「さりげない支援」があることで、認知症のある人が孤立することなく、安心して暮らし続けることが可能になります。こうした支えこそが、地域の力であり、本人の生活の質(QOL)を向上させるのです。

地域共生社会の実現は、特別な人を支える社会ではなく、誰もが支え合いながら安心して暮らせる社会を目指す取り組みです。

まとめ

今回のコラムでは認知症ケアについて解説しました。認知症の代表例とその症状、認知症利用者に対する支援方法、認知症を取り巻く社会制度についてご理解いただけたかと思います。

会社設立・運営をサポート!

タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。

【この記事の執筆・監修者】

- (いのうえ ごう)

-

※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。

ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆社会保険労務士・行政書士

◆奈良県橿原市議会議員

◆介護福祉士実務者研修修了

◆タスクマン合同法務事務所 代表

〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

(電話)0120-60-60-60

06-7739-2538

.jpg)