虐待防止と人権尊重の理念|介護事業所・障害福祉事業所における虐待防止のための取り組み・虐待に関連する基礎用語

-1.jpg)

-1.jpg)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。介護事業所・障害福祉事業所を経営している皆さん、またはこれらの事業所で勤務している皆さん、虐待防止と人権尊重の理念を正しく理解していますでしょうか?今回のコラムでは、幸福追求権と個人の尊重、虐待防止委員会、虐待に関連する基礎用語について詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・介護事業所・障害福祉事業所を経営している方

・これらの事業所で勤務している方

・幸福追求権と個人の尊重について理解したい方

・虐待防止委員会について理解したい方

・虐待に関連する基礎用語について理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数81名、累積顧客数は北海道から沖縄まで914社、本社を含め10の営業拠点で運営しています。コラムでは、幸福追求権と個人の尊重、虐待防止委員会、虐待に関連する基礎用語について詳しく解説します。

虐待の定義

初めに「虐待」の定義について解説します。「虐待」という言葉を聞いて、皆さんはどのような行為を思い浮かべるでしょうか。暴力を振るう、怒鳴る、ケアを放棄する。いずれも虐待に該当する可能性があります。

虐待は次の5つに大きく分類することができます。

虐待の分類

身体的虐待:叩く、殴る、つねる、身体拘束を行うなど、身体に苦痛を与えること

心理的虐待:怒鳴る、無視する、威圧する、暴言を吐くなど、心理的苦痛を与えること

性的虐待:性的な接触を行う、羞恥心を傷つけるなど、性的な苦痛を与えること

経済的虐待:利用者の金銭を不当に使う、過度な徴収を行うこと

ネグレクト:介助を放棄する、怠る、食事や飲み物を与えないこと

これらはすべて虐待です。虐待は単に体や心に対する暴力に留まらないという点を認識する必要があります。

ハラスメントと虐待の関係性

続いて「ハラスメント」について解説します。パワーハラスメント(パワハラ)やセクシャルハラスメント(セクハラ)などが一般的に知られていますが、近年では比較的新しいハラスメントの考え方がクローズアップされています。

具体例を挙げると、妊娠・出産・育児に関する嫌がらせを意味するマタニティーハラスメント(マタハラ)、結婚価値観に関する嫌がらせを意味するマリッジハラスメント(マリハラ)、顧客からの理不尽な要求を意味するカスタマーハラスメント(カスハラ)、言葉遣いや態度により相手に苦痛を与えることを意味するモラルハラスメント(モラハラ)。いずれも人間関係に起因するものです。

問題は、支援する側のハラスメントが職場内で放置されることで、虐待に発展するケースがあるという点です。例えば上司によるパワハラが職員のストレスを高め、そのフラストレーションが利用者への不適切な対応につながる、といった事例が多数報告されています。

ハラスメントに関する相談窓口を設けることで、問題の発生段階で対処し、職員の心身が健康に保たれる職場環境を作ることが、虐待防止の第一歩であると言えます。

密室に潜む虐待発生の危険性

続いて「密室」というキーワードについて検討します。虐待の多くは「他者の目が届かない空間」つまり「密室」で発生するという特徴があります。

個室対応や夜間の単独勤務など、物理的な環境だけでなく、組織の中に「相談できない雰囲気」があるなら、それ自体が「心理的孤立」つまり密室の状態であるといえます。

そのため、日々の記録や定期的なミーティングを通じて、情報の見える化と職員同士の関係性のオープン化が「心理的孤立」を防ぐ重要な施策となります。

幸福追求権と個人の尊厳

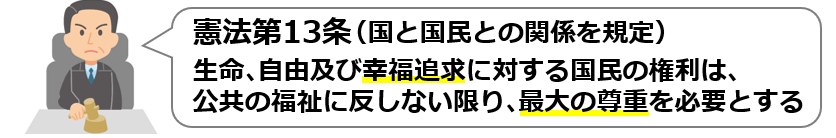

続いて憲法で保障される「幸福追求権」について解説します。日本国憲法第13条には、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必要とする」と明記されています。これを幸福追求権といいます。

憲法は国と国民との関係を規定するものであり、直接的に事業者に適用されるものではありませんが、公費によって運営されるサービスを提供する立場としては、「幸福追求権」について十分な理解が求められると言えます。

利用者一人ひとりには、それぞれの人生の歩みと価値観があります。たとえ認知症や重度の障害があったとしても、「その人らしく生きる権利」つまり個人の尊厳が守られなければならないことを理解しておきましょう。

パターナリズムとラポール

続いて「パターナリズム」と「ラポール」について解説します。

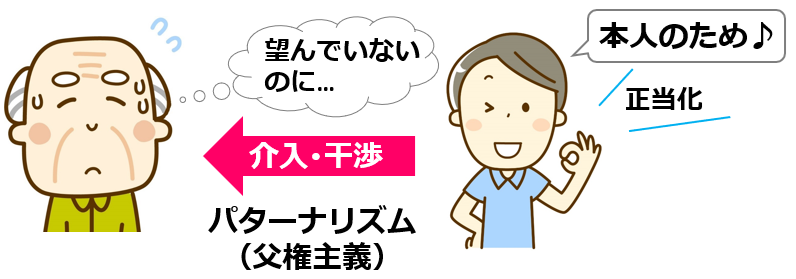

サービス提供の現場では、「本人のため」という名のもとに、本人の意思や感情に反して、一方的に介入・干渉する行動をとってしまう場合があります。このような行動のことをパターナリズムと呼びます。直訳すると「父権主義」、つまり父親の権威によって子供を保護することを指します。

支援者の側が「本人のために良かれと思って」正当化しても、相手が望んでいなければ、それは支援ではなく介入です。ときに、善意は虐待の温床になりうるのです。

これを防ぐために大切なのが、「ラポール」の形成です。ラポールとは、利用者と支援者との間に築かれる「信頼関係」です。日常の声かけや共感的な態度が、信頼という土壌を育てます。

虐待防止の観点からも、ラポールのある関係性が重要となることを忘れてはなりません。

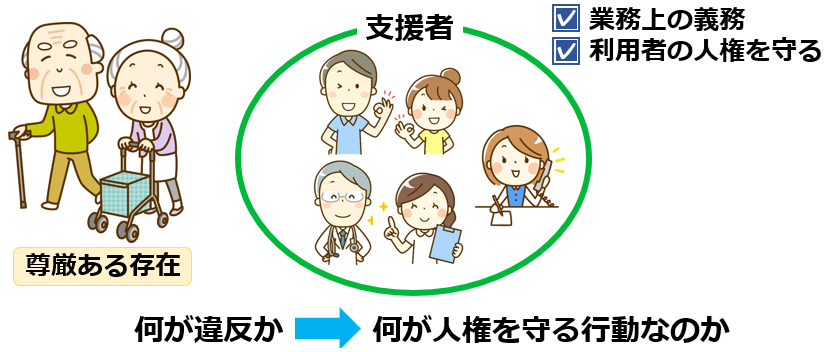

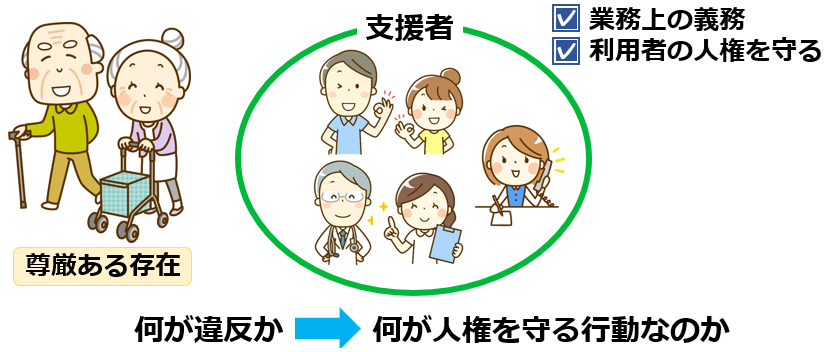

人権擁護の視点

ここまでの解説の根底にあるのが、人権擁護の視点です。支援に携わる私たちは、単に業務上の義務だけでなく、「利用者の人権を守る」という使命をもっています。

利用者は「ケアの対象」である前に、「人としての尊厳ある存在」です。私たちの関わり一つひとつが、相手の尊厳を守ることにも、損なうことにもなり得ます。

虐待の本質を知るとは、「何が違反か」を知るためだけではなく、「何が人権を守る行動なのか」を問い続けることです。

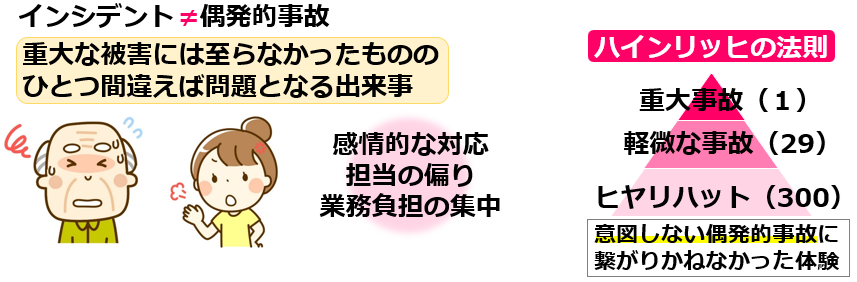

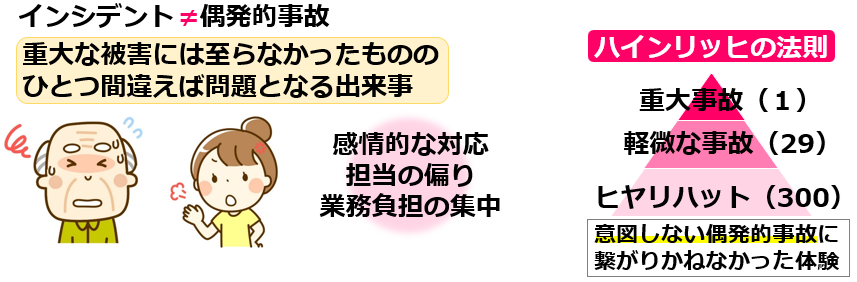

インシデントの記録

続いて「インシデント」について解説します。インシデントとは、「重大な被害には至らなかったものの、ひとつ間違えば問題となる出来事」を指します。介護サービスの現場では、意図しない偶発的事故につながりかねなかった体験を「ヒヤリハット」と呼びます。

1件の重大事故の背景には、29件の軽微な事故と300件のヒヤリハットが存在するというハインリッヒの法則が広く知られています。一方、虐待は偶発的事故とは性質が異なるため、ここでは「インシデント」と呼ぶことに統一します。

虐待は突発的に発生するように見えて、実は「インシデント」が存在することが少なくありません。例えば感情的な対応、担当の偏り、業務負担の集中などもインシデントの一環として捉え、適切に記録し、振り返るリスクアセスメントを行うことで、組織的な虐待防止につなげることができます。

虐待防止委員会

続いて「虐待防止委員会」について解説します。虐待の兆候、つまりインシデントの早期発見・対応を実効性あるものにするために、全ての事業所に虐待防止委員会の設置義務があります。

虐待防止委員会は、単なる会議ではありません。定期的な情報共有と課題の洗い出しを通じて、組織全体が虐待防止に注意を向ける「文化づくり」の役割を担います。委員会では、以下の項目を継続的に検討します。

虐待防止委員会の検討事項

1.虐待の疑いがあるケースの検討と対応方針

2.職員のストレスチェックや業務負担状況の把握

3.研修やマニュアルの見直し

4.利用者からの苦情や不満の傾向分析

重要なのは、サービス提供の現場と接続された実効性のある場にすることです。単なる「報告の場」ではなく、「予防と改善の場」となるよう運用しましょう。

第三者委員の活用

続いて虐待防止のための、「第三者委員」の活用について解説します。「虐待防止委員会や内部調査だけでは限界がある・・・」そのように感じたことはないでしょうか。虐待や虐待の兆候となるインシデントが内部だけで把握され、見えないまま放置される危険性があるのも事実です。

そこで重要になるのが、第三者委員の関与です。外部の有識者、地域の専門職、法律の専門家などを第三者委員として加えることで、客観的かつ中立的な視点を確保する取り組みです。

「この対応は適切だったのか?」「職員の対応に問題はなかったか?」そうした問いかけを、外からの視点で見直す仕組みをつくることが、組織全体の透明性を高め、虐待の隠蔽や誤認を防ぐことにつながります。

通報義務と秘密保持の両立

続いて虐待が発生した場合の通報義務と秘密保持の両立について解説します。

虐待が疑われるケースに直面したとき、法律に基づく通報義務があります。通報先は原則として市町村です。ここで重要なのが「秘密保持」とのバランスです。通報者の情報が他の職員や第三者に知られてしまえば、報復につながるおそれがあります。

そのため、通報制度の運用では、「匿名性の確保」、「通報内容の限定的な共有」、「通報者の不利益防止」といった対策を徹底しなければなりません。要するに勇気をもって通報した人を守るための仕組み作りです。このような仕組みを整備することも、虐待防止の大切な柱となります。

苦情処理体制

続いて苦情処理体制について解説します。虐待ではないが「不快だった」「不安に感じた」「不信感がある」。利用者や家族からのそうした声を受け止めるために、苦情処理体制の整備が必要です。

また、苦情申し立て制度として、第三者機関や行政に直接申し立てできる体制も求められます。これは、利用者や家族の表に出せない声を代弁する仕組みでもあります。

苦情を単なる「クレーム」ではなく、「改善のための重要なフィードバック」として捉える姿勢が必要です。そのためにも、日常的な声かけ、相談しやすい空気、制度の見える化が欠かせません。

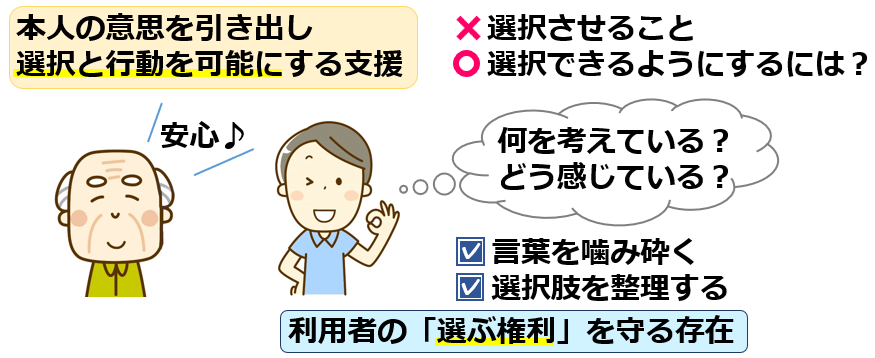

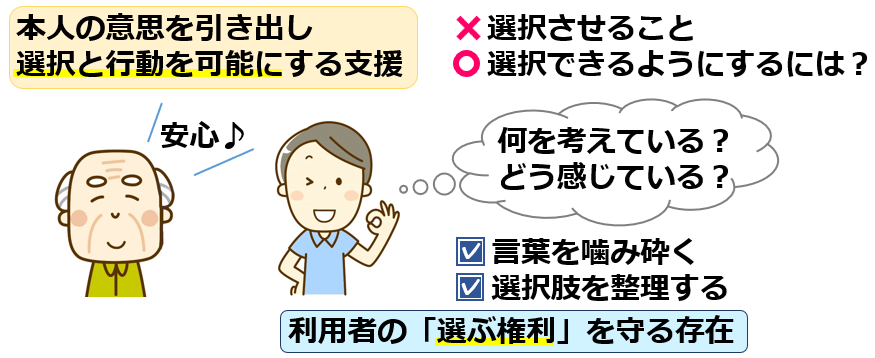

意思決定支援の理念

続いて意思決定支援について解説します。意思決定支援とは、「本人の意思を引き出し選択と行動を可能にする支援」です。単に「選択させること」ではなく、「選択できるようにするにはどうすればよいか」という視点を持つことが重要です。

例えば、認知症や知的障害がある方が何かを選択するとき、その人が何を考えているか、どう感じているかを丁寧に引き出し、必要に応じて分かりやすく言葉を嚙み砕き、選択肢を整理し、安心して答えを出せるような環境を整えること、これが意思決定支援の基本です。

私たち支援者は、利用者の「選ぶ権利」を守る存在であるべきなのです。

アドボカシー

続いて「アドボカシー(advocacy)」について解説します。アドボカシーとは、声を上げられない人の権利を代弁し、必要な支援につなぐ活動です。

高齢や障害が理由で、言葉がうまく出ない人、あるいは「相談してはいけない」と思い込んでいる人。こうした方々の想いをくみ取り、その人の立場で考え、行動することが支援者の役割です。

また、家族や関係者が意図的・無意識的に本人の意思を無視している場合にも、アドボカシーの視点が必要です。「誰のための支援か?」と常に問い直す姿勢が、虐待を未然に防ぎます。

意思決定支援やアドボカシーの実践は、支援計画にも反映されなければなりません。画一的で機械的な支援計画ではなく、本人の価値観・希望を反映した支援計画を関係職種で共有することが重要です。この問いを常に意識しながら、支援計画の作成・見直しを行いましょう。

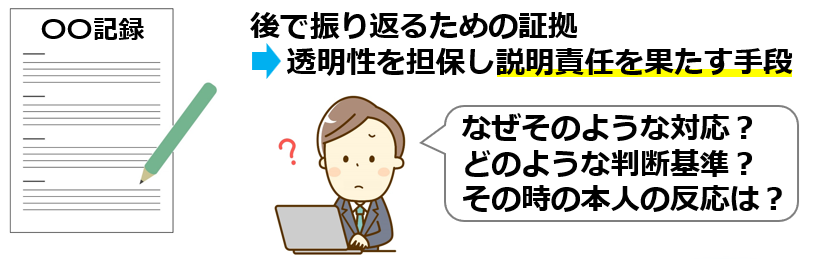

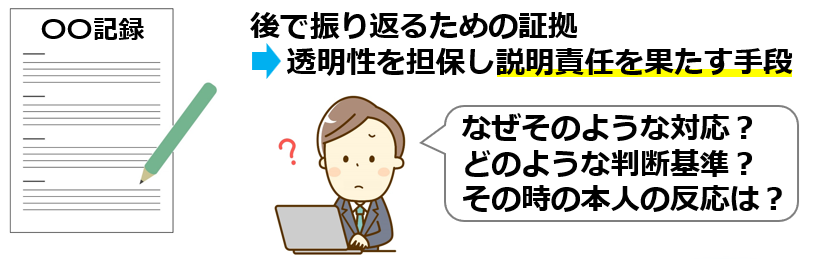

記録がもたらす透明性と説明責任

続いて「記録」の重要性について解説します。虐待防止の観点では、記録は「あとで振り返るための証拠」だけでなく、「透明性を担保し、説明責任を果たす手段」であるともいえます。

「なぜそのような対応をしたのか」

「どのような判断基準に基づいたのか」

「その時の本人の反応はどうだったのか」

こうした情報が丁寧に記録されていれば、他の職員が適切にフォローすることができ、トラブルの拡大や誤解を防ぐことができます。「記録」は未来の支援を守るための大切な営みとなります。

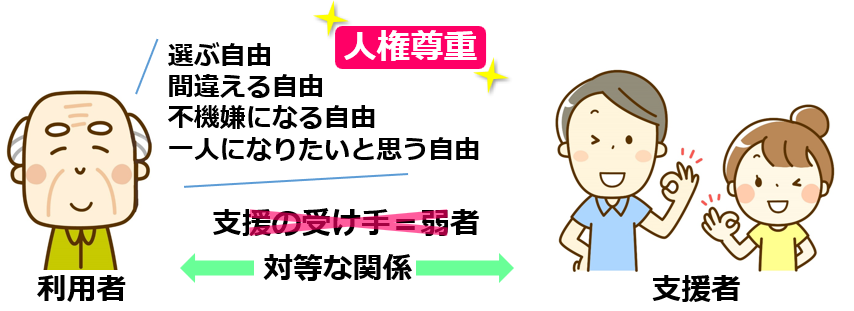

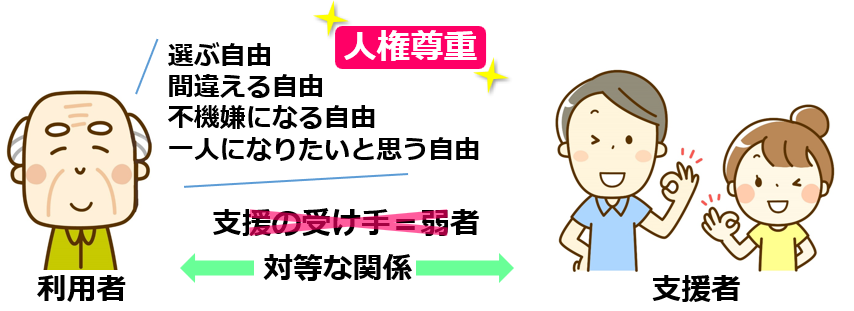

すべての支援は「人権」の上に

ここまでお話しした内容すべてに共通する土台は「人権」です。サービス提供の現場では、どうしても「支援の受け手=弱者」と見なされがちですが、支援者と利用者は対等な関係です。

・選ぶ自由

・間違える自由

・不機嫌になる自由

・一人になりたいと思う自由

こうした「当たり前の自由」が保障されてはじめて、人権が尊重される支援になります。支援者は、常にこの原点に立ち返りながら実践を続ける必要があります。

まとめ

今回のコラムでは虐待防止と人権尊重の理念について解説しました。幸福追求権と個人の尊重、虐待防止委員会、虐待に関連する基礎用語についてご理解いただけたかと思います。

会社設立・運営をサポート!

タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。

【この記事の執筆・監修者】

- (いのうえ ごう)

-

※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。

ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆社会保険労務士・行政書士

◆奈良県橿原市議会議員

◆介護福祉士実務者研修修了

◆タスクマン合同法務事務所 代表

〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

(電話)0120-60-60-60

06-7739-2538

の作成義務と作成単位|介護事業所・障害福祉事業所におけるBCP作成のプロセス-300x149.png)