身体的拘束の廃止義務と例外三要件|介護事業所・障害福祉事業所における身体的拘束廃止のための取り組みと記録の方法

-1.jpg)

-1.jpg)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。介護事業所・障害福祉事業所を経営している皆さん、またはこれらの事業所で勤務している皆さん、身体的拘束の廃止義務を正しく理解していますでしょうか?今回のコラムでは、身体的拘束の定義、身体的拘束廃止の基本方針、例外的に身体的拘束が認められる三要件について詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・介護事業所・障害福祉事業所を経営している方

・これらの事業所で勤務している方

・身体的拘束の定義について理解したい方

・身体的拘束廃止の基本方針について理解したい方

・例外的に身体的拘束が認められる三要件について理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数81名、累積顧客数は北海道から沖縄まで914社、本社を含め10の営業拠点で運営しています。コラムでは、身体的拘束の定義、身体的拘束廃止の基本方針、例外的に身体的拘束が認められる三要件について詳しく解説します。

- 1. 身体的拘束の定義

- 1.1.1. 身体的拘束の具体例

- 2. なぜ身体的拘束が問題なのか

- 2.1.1. 身体的拘束 3つの問題点

- 3. 身体的拘束に関する誤解

- 4. 身体的拘束廃止の基本方針

- 4.1. ①組織的な取組

- 4.2. ②身体的拘束を必要としないケアの実現

- 4.3. ③本人・家族・関係者での共通意識の醸成

- 4.4. ④常に代替方法を検討する姿勢

- 5. 身体的拘束を必要としないための考え方

- 5.1.1. 5つの基本的ケア

- 6. 身体的拘束の例外(緊急やむを得ない場合)

- 6.1.1. 身体的拘束の例外 三要件

- 7. 身体的拘束を行う場合の手続き

- 7.1. ①組織的対応

- 7.2. ②切迫性・非代替性・一時性との厳密な照合

- 7.3. ③本人・家族への詳細な説明

- 7.4. ④要件に該当しなくなったら直ちに解除

- 8. 身体的拘束を行う際の記録

- 8.1. ①基本事項

- 8.2. ②三要件への該当

- 8.3. ③本人および家族への説明

- 8.4. ④観察

- 9. まとめ

身体的拘束の定義

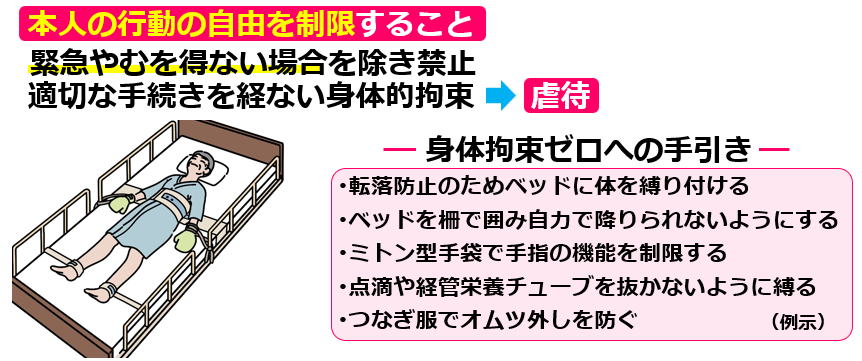

初めに、身体的拘束の定義について解説します。身体的拘束とは「本人の行動の自由を制限すること」を指します。緊急やむを得ない場合を除き禁止されており、適切な手続きを経ない身体的拘束は虐待に該当する可能性があります。

厚生労働省が作成している「身体拘束ゼロへの手引き」には、身体的拘束の例が示されています。

身体的拘束の具体例

・転落防止のため、ベッドに体を縛り付ける

・ベッドを柵で囲み、自力で降りられないようにする

・ミトン型手袋で手指の機能を制限する

・点滴や経管栄養チューブを抜かないように縛る

・つなぎ服でオムツ外しを防ぐ

これらのケースが該当します。ただし、あくまでも例示であり、「本人の行動の自由を制限しているかどうか」が基準となります。

なぜ身体的拘束が問題なのか

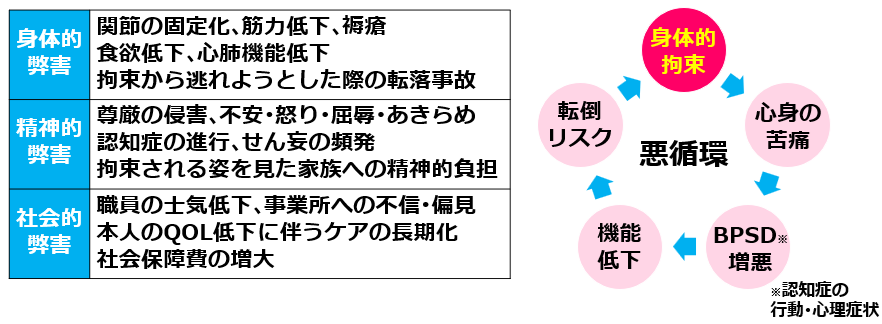

続いて、なぜ身体的拘束が問題となるのかを解説します。身体的拘束は多くの弊害を生じるだけでなく、本人の体力や認知機能を低下させるといった悪循環を引き起こす可能性があります。

まずは身体的拘束自体の弊害として3つの問題点について考えます。

身体的拘束 3つの問題点

身体的弊害:関節の固定化、筋力低下、褥瘡、食欲低下、心肺機能低下に加え、拘束から逃れようとした際の転落事故。

精神的弊害:尊厳の侵害、不安・怒り・屈辱・あきらめといった精神的苦痛、認知症の進行やせん妄の頻発、拘束される姿を見た家族への精神的負担。

社会的弊害:職員の士気低下、事業所への不信や偏見、本人のQOL低下に伴うケアの長期化、さらには社会保障費の増大。

悪循環の観点から見ると、身体的拘束は心身の苦痛、BPSDの増悪、機能低下へと繋がり、結果として転倒リスクを高めることで、さらなる身体的拘束へと繋がる可能性があります。

身体的拘束廃止の意義は、拘束の悪循環を断ち切り、自立促進へとつなげる「良い循環」への転換にあるといえます。

身体的拘束に関する誤解

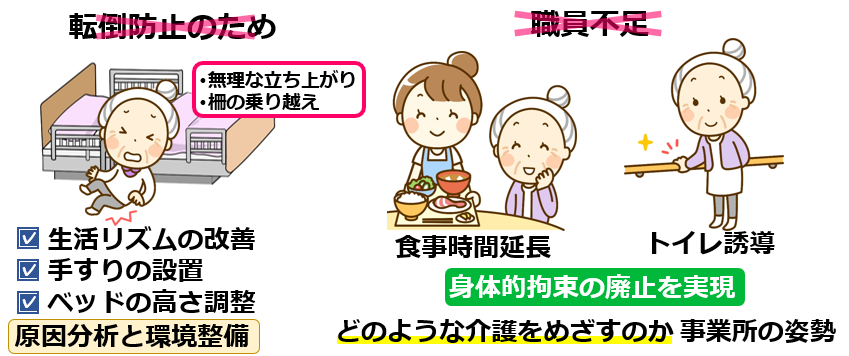

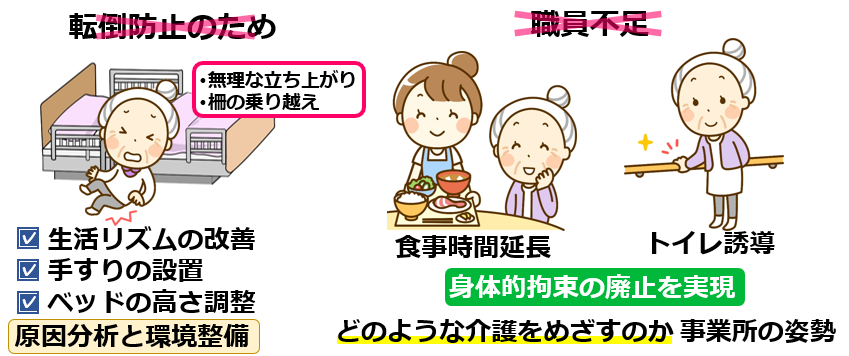

続いて、身体的拘束に生じやすい誤解について解説します。例えば「転倒防止のため」という考え方は、実は誤解に基づくものです。拘束は事故を防ぐどころか、無理な立ち上がりや柵の乗り越えによって事故を増やすこともあります。

事故防止は、生活リズムの改善、手すりの設置、ベッドの高さ調整など、原因分析と環境整備によって対応すべきです。

「職員不足でやむを得ない」という考え方も誤解に基づくものです。少ない職員体制であっても、食事時間を延長して自力摂取を促す、トイレ誘導でオムツ依存を減らすなどの工夫により、身体的拘束の廃止を実現している事業所は少なくありません。

逆に、職員数が十分であっても拘束を続けている事業所もあります。重要なのは、職員数だけを理由にせず、「どのような介護をめざすのか」という事業所の姿勢です。

身体的拘束廃止の基本方針

続いて、身体的拘束廃止に向けた4つの基本方針について解説します。

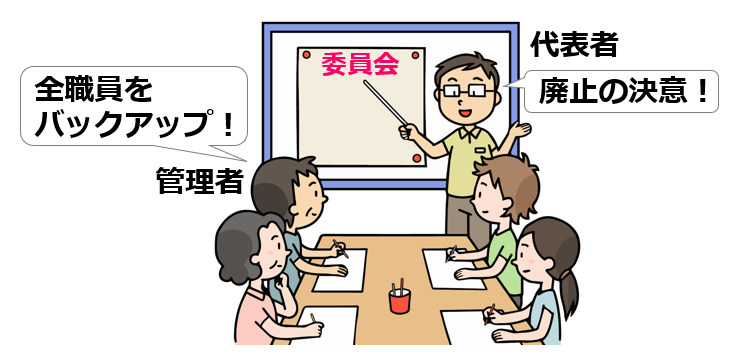

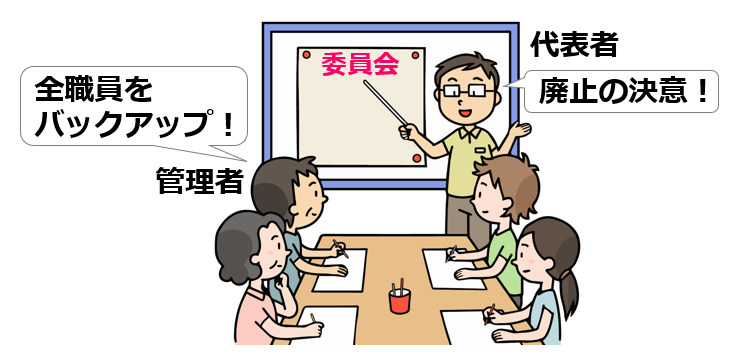

①組織的な取組

代表者、事業所管理者が廃止の決意を示し、全職員をバックアップすることが不可欠です。一部の職員だけの努力では効果がなく、委員会を機能させるなど組織全体で取り組む必要があります。

②身体的拘束を必要としないケアの実現

本人の状態を丁寧にアセスメントし、BPSD(認知症の行動・心理症状)が見られる場合でも、その背景には職員の不適切な言動に基づく、不安や孤独、身体的苦痛が隠れていることがあります。

これらの原因を取り除き、環境や状況を改善することが重要です。

③本人・家族・関係者での共通意識の醸成

拘束の弊害を理解し、本人・家族・職員・関係機関が話し合い認識を共有しましょう。

その際、「本人中心」の姿勢を徹底し、家族にも事故防止策や対応方針を説明し協力を得る必要があります。

④常に代替方法を検討する姿勢

「仕方がない」として漫然と拘束することを避け、代替策の有無を必ず検証します。

実際に身体的拘束が行われている場合でも、「なぜ拘束に至っているのか」を問い直し、解除に向けた具体的な工夫を重ねます。

身体的拘束を必要としないための考え方

続いて、身体的拘束を必要としないための考え方について解説します。身体的拘束が必要とされる理由としては、徘徊、転倒リスク、チューブの抜去、自傷行為などを防止するためであると考えられています。

しかし根本には本人の状態や環境、職員のかかわり方に原因があることも多く、それらを改善することで身体的拘束自体を行う必要がなくなる場合があります。そのためには、5つの基本的ケアの徹底が重要となります。

5つの基本的ケア

起きる:座位を保ち、覚醒を促す。

食べる:食事を楽しみとし、点滴や経管栄養に頼らない。

排せつする:なるべくトイレで排せつし、オムツ依存を減らす。

清潔にする:入浴や清潔保持で快適さと落ち着きを確保する。

活動する:生活歴に応じた心地よい刺激を提供する。

これらを個々の状態に合わせて実践することで、生活リズムや健康状態が整い、身体的拘束が不要な状況をつくることができます。

身体的拘束の例外(緊急やむを得ない場合)

続いて、身体的拘束が例外的に認められる三要件について解説します。

原則として身体的拘束は禁止されますが、例外として「生命・身体を保護するための緊急やむを得ない場合」に限り、適正な手続きを経て認められます。以下で説明する3要件をすべて満たす必要があります。

身体的拘束の例外 三要件

①切迫性

人や周囲の人が危険にさらされ、身体的拘束の悪影響を考えても、なお必要な場合を指します。

②非代替性

身体的拘束以外に方法がないことを指します。組織内外で相談しながら検討します。

③一時性

身体的拘束は最短時間に限定する必要があります。実施日と時間帯を明確にし、状況が好転した時間帯には拘束を解除することも検討します。

身体的拘束を行う場合の手続き

続いて、緊急やむを得ない場合に身体的拘束を行う場合の手続きについて解説します。仮に切迫性、非代替性、一時性の三要件を満たす場合でも、身体的拘束を行う際には慎重な取り扱いが求められます。以下4点に分けて確認していきます。

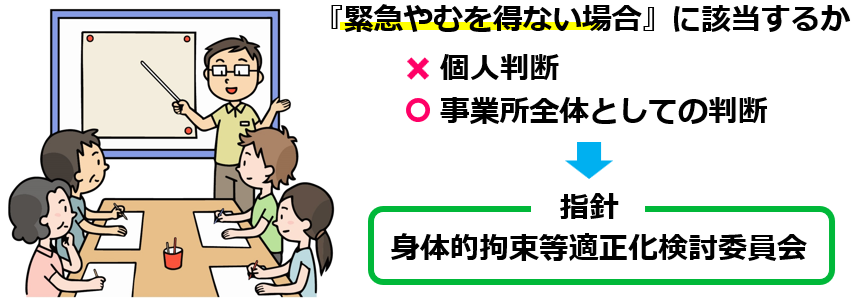

①組織的対応

「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかは個人判断にせず、事業所全体としての判断が行われるよう、事前に指針を定めておく必要があります。指針については事業所内に設置する『身体的拘束等適正化検討委員会』等で検討します。

②切迫性・非代替性・一時性との厳密な照合

三要件すべてを満たすケースは極めて少ないことを、関係者全員で共有しておくことが重要です。つまり、「三要件さえ満たせば身体的拘束が認められる」という安易な考え方は捨てなければなりません。

③本人・家族への詳細な説明

本人の意思決定能力を前提に、内容・目的・理由・時間帯・期間をできる限り具体的かつ詳細に説明し、家族にも同様に説明します。なお、本人・家族の合意そのものは、身体的拘束を行うことの正当化理由にはなりません。

④要件に該当しなくなったら直ちに解除

緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合でも、その後も三要件に該当するかどうかを常時観察し、該当しなくなった場合には速やかに拘束を解除する必要があります。

以上のとおり、慎重な取り扱いを心がけましょう。

身体的拘束を行う際の記録

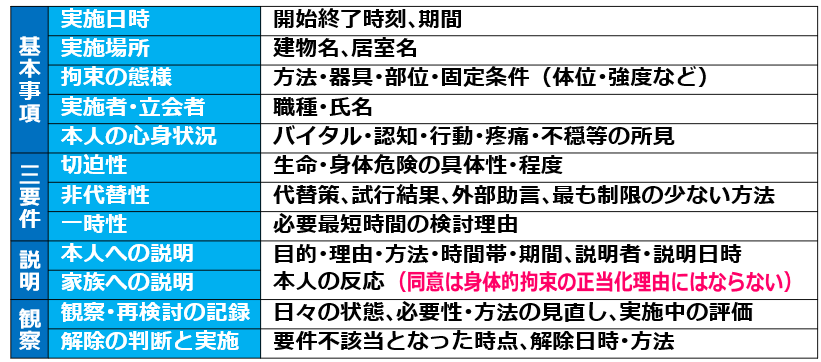

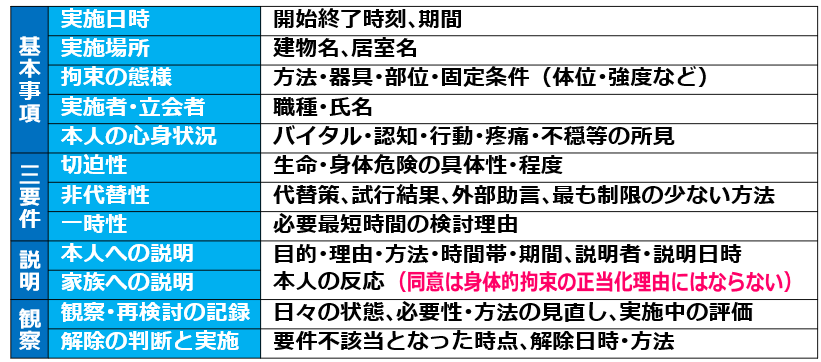

最後に、緊急やむを得ず身体的拘束を行う際の「記録」について解説します。以下、最低限記録すべき内容を確認します。

①基本事項

実施日時の項目では、開始終了時刻、期間、実施場所の項目では、建物名、居室名、拘束の態様の項目では、方法・器具・部位・固定条件(体位・強度など)、実施者・立会者の項目では、職種・氏名、本人の心身状況の項目では、バイタル・認知・行動・疼痛・不穏等の所見を記載します。

②三要件への該当

切迫性の項目では、生命・身体危険の具体性・程度、非代替性の項目では、代替策、試行結果、外部助言、最も制限の少ない方法、一時性の項目では、必要最短時間の検討理由等を記載します。

③本人および家族への説明

目的・理由・方法・時間帯・期間、説明者・説明日時、本人の反応等を記載します。なお本人・家族の同意は身体的拘束の正当化理由にはならない点に注意が必要です。

④観察

観察・再検討の記録の項目では、日々の状態、必要性・方法の見直し、実施中の評価、解除の判断と実施の項目では、要件不該当となった時点、解除日時・方法等を記載します。

以上の内容を適切に記録しましょう。

まとめ

今回のコラムでは身体的拘束の廃止義務について解説しました。身体的拘束の定義、身体的拘束廃止の基本方針、例外的に身体的拘束が認められる三要件についてご理解いただけたかと思います。

会社設立・運営をサポート!

タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。

【この記事の執筆・監修者】

- (いのうえ ごう)

-

※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。

ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆社会保険労務士・行政書士

◆奈良県橿原市議会議員

◆介護福祉士実務者研修修了

◆タスクマン合同法務事務所 代表

〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

(電話)0120-60-60-60

06-7739-2538

の作成義務と作成単位|介護事業所・障害福祉事業所におけるBCP作成のプロセス-300x149.png)