介護事業所に求められる看取りケア体制|看取りケアに関連するキーワード、危篤状態と死、看取り期および死後の状態変化

-1.jpg)

-1.jpg)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。介護事業所・障害福祉事業所を経営している皆さん、またはこれらの事業所で勤務している皆さん、看取りケア体制について理解していますでしょうか?今回のコラムでは、介護事業所に求められる看取りケア体制、危篤状態と死、死後の状態変化について詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・介護事業所・障害福祉事業所を経営している方

・これらの事業所で勤務している方

・介護事業所に求められる看取りケア体制について理解したい方

・危篤状態と死について理解したい方

・死後の状態変化について理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数81名、累積顧客数は北海道から沖縄まで914社、本社を含め10の営業拠点で運営しています。コラムでは、介護事業所に求められる看取りケア体制、危篤状態と死、死後の状態変化について詳しく解説します。

- 1. 看取りケアが必要とされる背景

- 2. 尊厳ある人生の最期

- 3. 看取りケアに関係するキーワード

- 3.1. ACP(アドバンス・ケア・プランニング

- 3.2. 延命治療

- 3.3. リビング・ウィル

- 3.4. 宗教・信仰

- 3.5. グリーフ・ケア

- 4. 介護事業所の看取りケア体制

- 4.1. 24時間の医療連携

- 4.2. 対応方針の文書化

- 4.2.1. 看取り期における対応方針の記載事項

- 4.3. 対応実績

- 4.4. 正確な記録と情報管理

- 4.5. 看取りケアに関する職員研修

- 4.6. 多職種連携

- 5. 看取りケアに関する特別な配慮

- 5.1. ケアの環境づくり

- 5.2. 会話内容

- 5.3. ケア内容の変化

- 6. 看取り期の利用者の状態変化

- 6.1. チェーンストークス呼吸

- 6.2. 死前喘鳴(しぜんぜんめい)

- 6.3. 下顎呼吸(かがくこきゅう)

- 7. 危篤状態と死

- 7.1. 危篤

- 7.2. 死亡

- 8. 死後の状態変化

- 8.1. 蒼白化

- 8.2. 死体温の低下

- 8.3. 死斑の現れ

- 8.4. 死後硬直

- 9. まとめ

看取りケアが必要とされる背景

初めに、看取りケアが必要とされる背景について解説します。

令和5年12月に報告された「人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査」によると、約43.8%の人が「人生の最期を自宅で迎えたい」と希望しています。こうした希望は年々増加しており、住み慣れた地域で最期まで暮らしたいという思いが社会全体で広がっています。

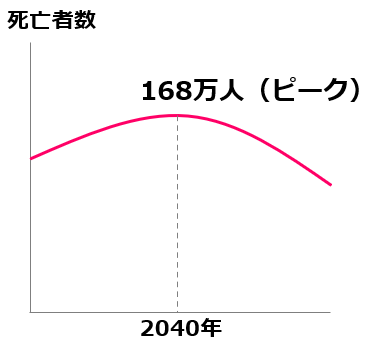

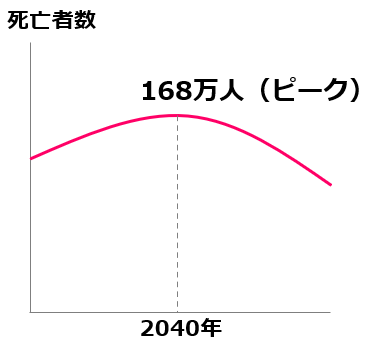

高齢化の進行により、2040年には年間およそ168万人が亡くなると予測されています。2040年は、国内の死亡者数がピークを迎える時期とされており、病院や介護施設、老人ホームといった場所だけでは、すべての人の最期を支えることが困難になると見込まれています。

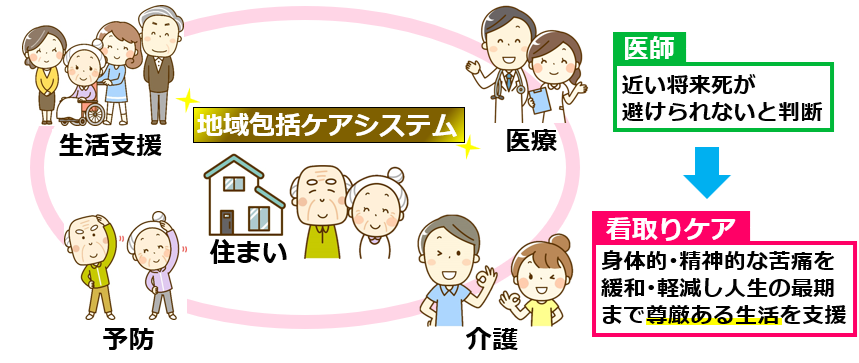

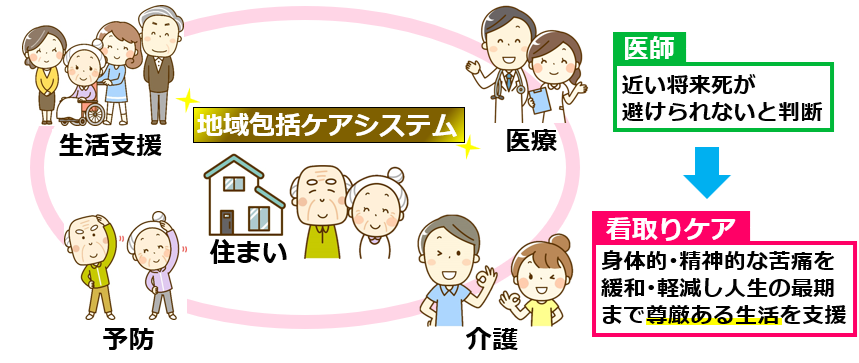

このような社会情勢を支えるのが、「地域包括ケアシステム」です。地域包括ケアシステムとは、重度の要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、「住まい」・「医療」・「介護」・「予防」・「生活支援」が一体的に提供される社会の仕組みを指します。介護事業者には、利用者の人生の最期を支える「看取りケア」の機能が求められています。

「看取りケア」とは、「医師により、近い将来死が避けられないと判断された方に対して、身体的・精神的な苦痛を緩和・軽減し、人生の最期まで尊厳ある生活を支援すること」と定義されます。

尊厳ある人生の最期

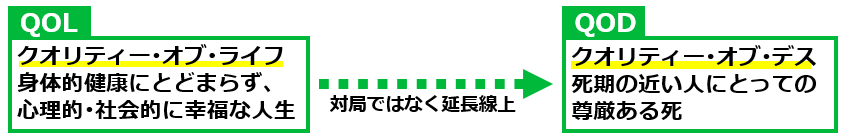

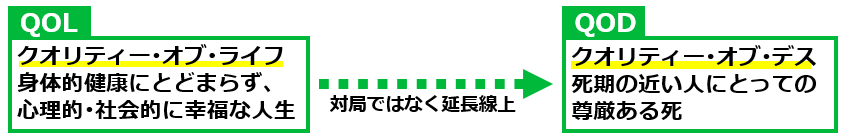

続いて、尊厳ある人生の最期について考えてみたいと思います。近年「QOL(クオリティー・オブ・ライフ)」という考え方が広がっています。身体的健康にとどまらず、心理的・社会的に幸福な人生と訳されます。QOLの延長線上に「QOD(クオリティ・オブ・デス)」があると考えられています。

QODは、「死期の近い人にとっての尊厳ある死」と訳されます。生と死を対極ではなく、延長線上に捉える点がポイントです。QODにおいては延命治療や緩和ケア、最期を迎える場所について、本人の意思を尊重して決定します。

厚生労働省は「終末期医療」という言葉を2017年に、「人生の最終段階における医療」という名称に改めました。この変更には、「死を待つ医療」ではなく、「人生の最期の時間を、その人らしく生きるための医療」として支えるという考え方が込められています。この点からもQODに対する社会の考え方が変化していることが理解できます。

看取りケアに関係するキーワード

続いて、看取りケアに関係するキーワードを解説します。

ACP(アドバンス・ケア・プランニング

ACPとは、看取りケアに関する本人および家族の意向を事前に確認・共有するためのプロセスです。

延命治療

「延命治療」とは、病気を治すことを目的とせず、生命の維持そのものを目的とする医療行為を指します。臨終期に容体が急変した際、慌てて救急車を呼ぶと、結果として本人の望まない延命治療に繋がる場合があります。

そのため、ACPにおいて、臨終期の救急搬送についても事前に話し合い、ケア計画書に記載する必要があります。

リビング・ウィル

「リビング・ウィル」は、看取り期に会話が困難になる場合に備え、事前に自分の意思を文書化することを指します。延命治療を望むかどうかを含め、自分の希望を家族や医療・介護職に伝える手がかりとなります。

これを公証人の立ち会いのもとで公文書化するものが「尊厳死公正証書」です。両者の違いは、公的証明力の有無に限られますが、いずれの文書も医師の判断を法的に拘束するものではないとされています。

宗教・信仰

看取り期においては、本人が大切にしている価値観としての「宗教」や「信仰」への配慮も欠かせません。

身体的な安らぎだけでなく、精神的・文化的な側面も含め、その人らしい最期を支えることが介護職に求められます。

グリーフ・ケア

グリーフ・ケアとは、大切な人との死別によって生じる家族の深い悲しみ(grief)に寄り添い、支えることを指します。

介護事業所が行うグリーフ・ケアの例としては、家族への手紙の送付やお別れ会、遺族会の開催などが挙げられます。亡くなられた方の家族の心のケアも大切にする姿勢が介護職に求められます。

介護事業所の看取りケア体制

続いて、介護事業所の看取りケア体制について、利用者が自宅で人生の最期を迎える場合を前提に考えていきます。

例えば、訪問介護事業所が特定事業所加算ⅠまたはⅢを算定し、看取りケアの実施を選択する場合には、事業所として以下で説明する全ての基準を満たすことが求められます。

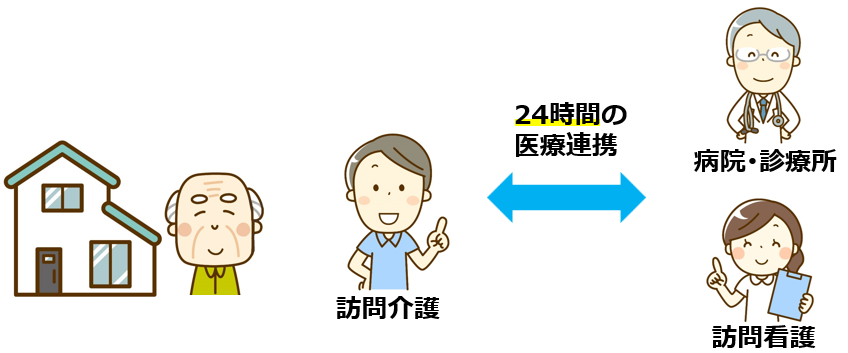

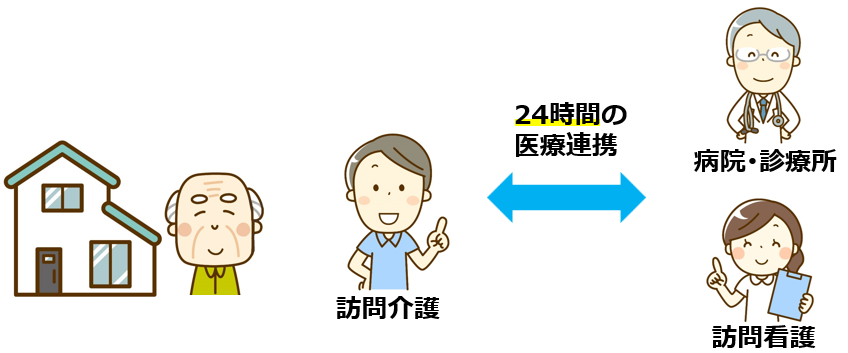

24時間の医療連携

病院・診療所または訪問看護事業所の看護師と24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制を整備する必要があります。

対応方針の文書化

「看取り期における対応方針」を作成し、看取りケアの開始にあたって、利用者およびその家族から同意書への署名を得る必要があります。「看取り期における対応方針」には、以下の内容を盛り込みます。

看取り期における対応方針の記載事項

・基本方針

・医療機関・訪問看護事業所との連携体制

・同意、意思確認、情報提供の方法

・情報提供するための書類の様式

・職員の具体的な対応方法

対応実績

前年度または算定月の直前3か月間に、少なくとも1名以上の看取りケア対応実績が求められます。看取りケアの対象者は、医師が医学的判断に基づき「回復の見込みがない」と診断した人であり、かつ本人・家族が看取り期における対応方針に同意していることが要件となります。

正確な記録と情報管理

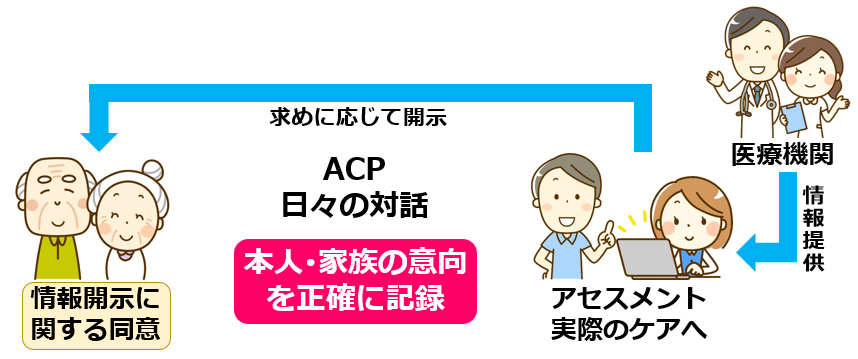

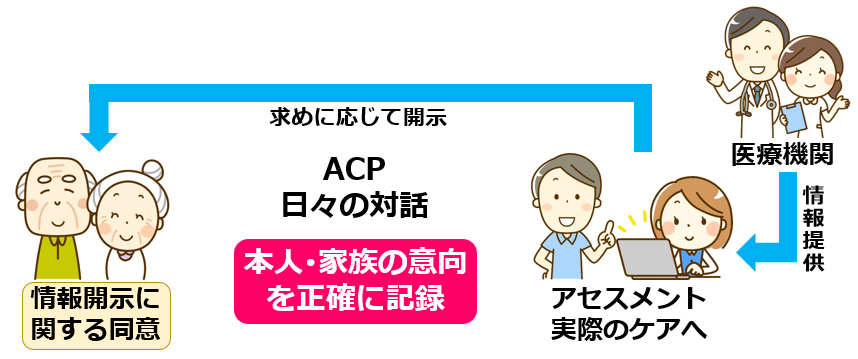

ACPや日々の対話を通じて確認した、本人および家族の意向を正確に記録し、アセスメント(評価)および実際のケアへ繋げます。

これらの情報は、利用者・家族の求めに応じて開示します。また介護事業所側が医療機関から必要な情報提供を受けるために、あらかじめ本人または家族から「情報開示に関する同意」を得ておくことも求められます。

看取りケアに関する職員研修

この研修では、スタッフ自身のグリーフケア、つまり利用者の喪失に伴うスタッフのメンタルケアも組み込むことが望ましいと言えます。

多職種連携

訪問介護員・医師・看護職員・ケアマネジャーなど多職種による協議を行い、事業所としての看取りの実績を踏まえて、必要に応じて対応方針をPDCAサイクルにより継続的に見直すことが求められます。

PDCAとは、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(検証)→ Act(改善)の頭文字を取ったものであり、単発の話し合いで終わらせず、定期的な振り返りと改善を通じて質の高いケアを維持していく考え方です。

看取りケアに関する特別な配慮

続いて、看取りケアに関する特別な配慮を3つの観点から確認します。

ケアの環境づくり

室温・湿度・採光・換気など、利用者が少しでも快適に過ごせるよう環境づくりを工夫します。

会話内容

のそばで話す際には、本人の耳に入れるべきでない不適切な表現を避けるよう、心がけます。

ケア内容の変化

看取り期では特に皮膚の清拭・褥瘡ケア・口腔ケア・洗髪など、日常のケアを丁寧に行い、最後の瞬間まで「清潔で尊厳ある存在」として過ごせるよう支援します。

看取り期の利用者の状態変化

続いて、看取り期の利用者の状態変化について解説します。

チェーンストークス呼吸

「チェーンストークス呼吸」とは、一時的な呼吸停止と浅い呼吸、深い呼吸を繰り返す呼吸サイクルを指します。

死前喘鳴(しぜんぜんめい)

「死前喘鳴」とは、呼吸の際に喉の奥でゴロゴロとした音が鳴る現象で、痰や分泌物が気道にたまることによって起こる現象です。

下顎呼吸(かがくこきゅう)

「下顎呼吸」とは、下顎だけをパクパクと動かして呼吸する状態で、体が酸素を取り込もうと努力するために起こる現象です。

これらの呼吸の変化はいずれも、体の機能が自然に終息へ向かう過程で起こるものであり、本人が強い苦痛を感じているわけではないと考えられています。しかし、呼吸の音や動きが変化すると、周囲の家族は強い不安を抱くことがあります。

そうしたときこそ、職員自身が落ち着き、穏やかに見守る姿勢を保つことが大切です。唇や口腔内の分泌物を優しく取り除き、保湿を行いながら、少しでも快適に過ごせるよう丁寧にケアしていきます。

また、看取り期には急な低体温や発熱が起こることもあるため、本人の様子を観察しながら体温を適切に調整し、苦痛の緩和を心がけます。

危篤状態と死

続いて、危篤状態と死について解説します。

危篤

「危篤」とは、死が間近に迫っている状態を指します。危篤の兆候としては、血圧の低下、脈拍の弱まり、呼吸の変化などが挙げられます。こうした兆候が見られた場合には、あらかじめ定めている医療機関や訪問看護事業所に速やかに連絡する必要があります。

死亡

医学的にいう「死亡」とは、「死の三大兆候」つまり「呼吸停止」、「心拍停止」、「瞳孔散大と対光反射消失」の現れです。「瞳孔散大と対光反射消失」とは、瞳孔が開いたまま、光を当てても反応しない状態を指します。この三つの兆候を医師が確認したうえで、死亡診断書に必要事項を記入し、正式に「死亡」と診断されます。

ただし、現場に医師がすぐに到着できない場合もあります。その際は、介護職や看護職が「死の三大兆候」を確認し、医師に状況を正確に報告します。

したがって、医師による死亡診断前に、家族に「死亡」と伝えることは避けなければなりません。伝える場合は、「呼吸や心拍が確認できない状態」「瞳孔の反応がない」など、事実のみを丁寧に伝えるようにします。「死亡」の判断は、医師の診断によってのみ行われるため、その点を誤らないよう注意が必要です。

死後の状態変化

最期に、死後の状態変化についての基礎知識を解説します。

蒼白化

蒼白化とは、血液の循環が止まることによって皮膚の血色が失われ、顔や手足が青白く見える状態をいいます。通常、死亡後約30分で現れます。

死体温の低下

死亡後徐々に死体温が下がる現象を言い、室温や体格によって多少の差はありますが、死亡後、1時間あたり約0.5℃から1.0℃下がっていきます。

死斑の現れ

死斑とは、血流が止まることによって血液が体の下側にたまり、皮膚が赤紫色に変化する現象を指します。仰向けで安置している場合には、背中側に死斑が現れるのが一般的です。通常、死亡後約1~2時間で現れます。

死後硬直

死後硬直は、筋肉が硬くなって動かなくなる現象で、死亡後約2~3時間で開始し、24時間程度で次第に解けていきます。

介護職がこのような死後の変化を理解しておくことで、家族に対して落ち着いた説明ができ、安心してお別れの時間を過ごしてもらうことができます。

まとめ

今回のコラムでは看取りケア体制について解説しました。介護事業所に求められる看取りケア体制、危篤状態と死、死後の状態変化についてご理解いただけたかと思います。

会社設立・運営をサポート!

タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。

【この記事の執筆・監修者】

- (いのうえ ごう)

-

※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。

ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆社会保険労務士・行政書士

◆奈良県橿原市議会議員

◆介護福祉士実務者研修修了

◆タスクマン合同法務事務所 代表

〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

(電話)0120-60-60-60

06-7739-2538