PDCAサイクルによる事故防止策|介護事業所・障害福祉事業所における事故対策、障害児施設の安全計画、事故発生時の対応

-1.jpg)

-1.jpg)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。介護事業所・障害福祉事業所を経営している皆さん、またはこれらの事業所で勤務している皆さん、事故防止策を正しく講じていますでしょうか?今回のコラムでは、PDCAサイクルによる事故防止策、障害児施設における安全計画、事故発生時の対応について詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・介護事業所・障害福祉事業所を経営している方

・これらの事業所で勤務している方

・PDCAサイクルによる事故防止策について理解したい方

・障害児施設における安全計画について理解したい方

・事故発生時の対応について理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数81名、累積顧客数は北海道から沖縄まで914社、本社を含め10の営業拠点で運営しています。コラムでは、PDCAサイクルによる事故防止策、障害児施設における安全計画、事故発生時の対応について詳しく解説します。

事故の代表例

初めに、介護障害福祉事業で発生しやすい事故の代表例を確認します。

高齢者支援事業では、利用者の身体的特性から、転倒、転落、誤嚥、誤薬、医療機器の脱落・誤操作、入浴中・送迎中の事故が代表的であり、障害者支援事業では、ここに衝突、自傷・他傷行為等による事故が加わります。

また障害児支援事業では、上記に加えて送迎時の置き去り、所在不明、アナフィラキシーやプール・水遊び中の事故、不審者の侵入等も想定されます。

これらの事故は人命に関わる重大事態につながるだけでなく、損害賠償による多額の金銭支出や事業所の信用失墜を招き、事業存続にも影響を及ぼす可能性があるため、十分な対策が必要となります。

PDCAサイクルの観点

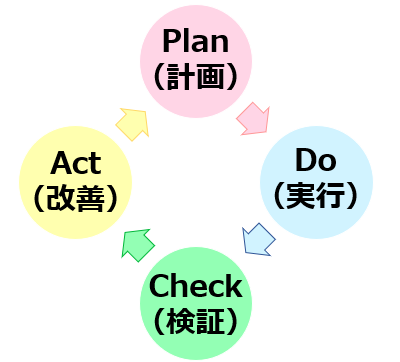

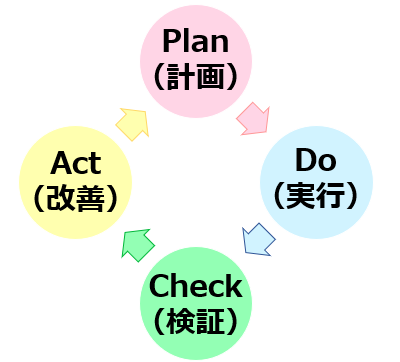

本題に入る前に、このコラムの前提となる、PDCAサイクルについて解説しておきます。皆さんも耳にしたことがあると思いますが、PDCAとは Plan(計画) → Do(実行) → Check(検証) → Act(改善) の頭文字に由来します。Act(改善)の後に再びPlan(計画)に戻ることから、「サイクル」と呼ばれています。

つまり、運営プロセスの改善を循環的に捉えるという考え方です。もともとは製造業の品質管理において用いられ始めましたが、現在ではサービス業の品質向上にも広く応用されています。

特に介護・障害福祉事業における事故防止、言い換えればサービスの質の向上においては、このPDCAサイクルを土台に考えることが効果的です。以下では、PDCAサイクルを前提に解説を進めます。

Plan(計画)予防策

ここからは、介護・障害福祉事業における事故対策の取り組みについて解説します。まずは Plan(計画) です。予防策を含め、6つの観点から検討します。

①事業所の体制整備

事故防止のためのPDCAサイクル全体を統括する人員体制を整え、マニュアルの管理を担います。事業所の管理者を中心に、安全管理委員会や事故対策委員会などの名称でチームを立ち上げることが効果的です。

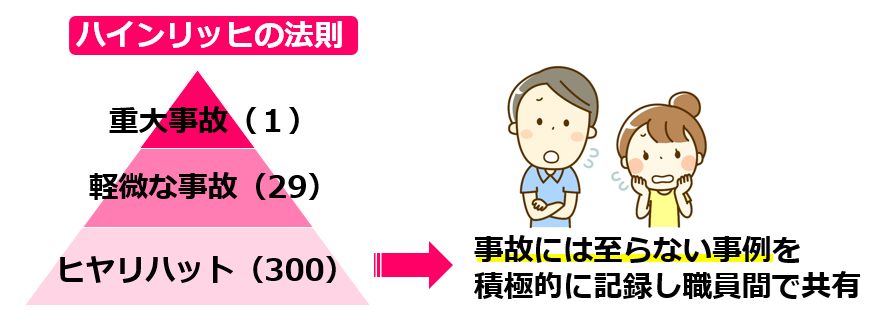

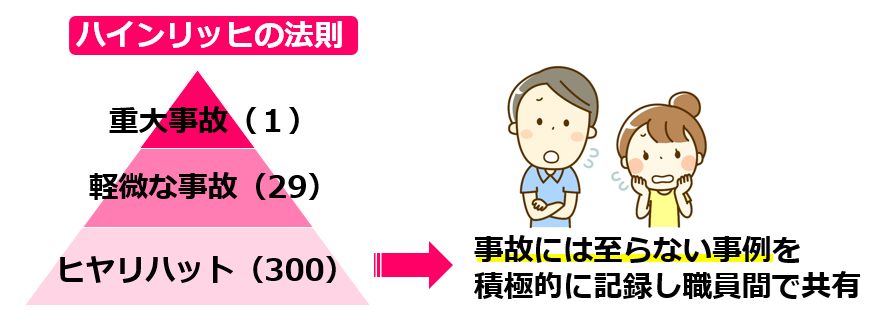

②ヒヤリ・ハット事例の収集

1件の重大事故の背景に、29件の軽微な事故と300件のヒヤリ・ハットがあるというハインリッヒの法則に基づく考え方です。事故には至らない事例を積極的に記録し、職員間で共有します。

③設備の定期点検

利用者の施設内動線や施設外の散歩コースを実際に見て回り、危険箇所をリスト化します。訪問系事業の場合は、利用者宅内の危険箇所を職員間で共有することが重要です。

なお、放課後等デイサービスや児童発達支援では、学期ごとに最低1回以上の定期点検が求められています。

④個別利用者ごとの配慮

アレルギーや投薬、医療的ケア、障害特性等に関する情報を、適切に個別支援計画に反映し、担当職員間で確実に共有します。特に生命に直結する重要事項については、誰もが一目で分かるよう注意喚起を徹底する必要があります。

⑤研修と訓練

新規採用時の研修に加え、年に複数回の定期研修を実施し、救命法やAEDの使用等について実地訓練を徹底します。

なお、放課後等デイサービスや児童発達支援では、法令上でも定期研修と訓練の実施が求められています。

⑥損害賠償保険の契約条件の確認

定期的に補償範囲や免責事項、対象外の事故等を把握し、その内容をマニュアルに反映させましょう。

以上6点が事故対策の取り組みのPlan、計画と予防策です。これらを十分に理解し、適切な計画を立案することが事故対策の第一歩であると言えます。

Do(実行)事故発生時の対応

続いて Do(実行) について解説します。ここでは、事故発生時の対応として5つの行動を確認します。

①初動対応

事故が発生した場合には、まず何よりも利用者の安全確保と救命を最優先し、併せて119番通報や医療機関での受診を行います。

②関係先への連絡

家族、ケアマネジャー、相談支援事業所、自治体等に速やかに連絡します。迅速な連絡が行えるよう、日頃から連絡体制や連絡先を整理しておく必要があります。

③記録

事故の状況や対応内容を、克明に記録し、所定年限保存します。この記録に基づき、自治体が消費者庁に対して、消費者安全法に基づく通知を行います。

④損害保険会社への連絡

賠償が必要となる可能性がある場合には、初期段階から連絡しておくことで、対応がスムーズになり、その後の家族への説明も円滑に進みます。

⑤家族説明と賠償

家族へ事故の経過と対応を正確に説明します。この対応を誠実に行う事で、二次的なトラブルを未然に防ぐことができます。必要に応じて、損害賠償保険を活用して賠償を行います。

以上を中心にマニュアルに記載し、迅速な対応を心がけましょう。

Check(検証)とAct(改善)

PDCAサイクルの最後に、Check(検証)とAct(改善) について解説します。事故後の検証は、先に述べた安全管理委員会や事故対策委員会等が中心となり、原因を分析します。その際に、やむを得ない事故であったのか、防止可能な事故であったのか、また防止可能であった場合には何を改善すべきかを明確にします。

この検証過程で、マニュアルの改訂や研修・訓練方法への反映を行い、再発防止策を講じます。これがPDCAサイクルのPlan(計画)につながり、改善活動が循環していきます。

以上、介護・障害福祉事業所における事故対応について、PDCAサイクルの観点から解説しました。PDCAサイクルを効果的に回すためには、事業所としての健全な報告文化の醸成が欠かせません。ヒヤリ・ハットを含めた積極的な報告を、懲罰ではなく改善に資する行動として賞賛する組織風土の構築を目指しましょう。

まとめ

今回のコラムでは事故対策計画について解説しました。PDCAサイクルによる事故防止策、障害児施設における安全計画、事故発生時の対応についてご理解いただけたかと思います。

会社設立・運営をサポート!

タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。

【この記事の執筆・監修者】

- (いのうえ ごう)

-

※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。

ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆社会保険労務士・行政書士

◆奈良県橿原市議会議員

◆介護福祉士実務者研修修了

◆タスクマン合同法務事務所 代表

〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

(電話)0120-60-60-60

06-7739-2538